Uscire dalla catastrofe

Come affrontare l'era del cambiamento climatico e della pandemia? Rispondono due autori di Trilogia della catastrofe

Nel maggio del 2020 l’Italia usciva dal lockdown e nelle librerie usciva Trilogia della catastrofe. Prima, durante e dopo la fine del mondo, raccolta di saggi edita da effequ concepita prima della pandemia e rivelatasi quanto mai attuale. Al suo interno tre testi – o “movimenti” di principio, durante e fine, come li descrive la prefazione – molto diversi tra loro, che ruotano attorno al concetto di catastrofe: L’inizio degli inizi di Emmanuela Carbè, analisi generazionale e riflessione brillante sul rapporto dell’uomo con la storia e con la conoscenza, Costruire il risveglio di Jacopo La Forgia, reportage sugli omicidi di massa che colpirono i sostenitori del Partito Comunista in Indonesia tra il 1965 e il 1966, Gestire la morte di Francesco D’Isa, saggio sulla relazione tra la paura della morte e l’incapacità dell’uomo di affrontare la crisi profonda del cambiamento climatico. Oggi, a sei mesi da quel momento e all’indomani della seconda ondata di Covid-19 e di lockdown regionali, il libro di effequ si conferma un mezzo interessante per affrontare i problemi complessi della contemporaneità.

Gli ultimi due testi della Trilogia, in particolare, ci suggeriscono delle prospettive per uscire da questa catastrofe: Francesco D’Isa lo fa attraverso la dimensione del saggio analizzando la crisi con un’ottica sociale, Jacopo La Forgia con la modalità del reportage e intraprendendo un percorso più intimo, vissuto in prima persona nei luoghi del genocidio indonesiano. Se L’inizio degli inizi ci mette nella posizione di umiltà necessaria per avvicinarci all’enorme portato di conoscenze e agli strumenti indispensabili per comprendere i grandi avvenimenti globali che stiamo vivendo, Gestire la morte fornisce questi strumenti, un prontuario di conoscenze fondamentali per interpretare il mondo contemporaneo, e Costruire il risveglio ci dà la spinta finale, l’impulso definitivo ad agire sulla base di ciò che abbiamo appreso. Come?

L’idea di catastrofe è cambiata molto nel corso dell’ultimo anno. La catastrofe come si immaginava fino a pochi mesi fa – sociale o climatica – adesso ha preso la forma molto specifica della pandemia. Francesco, in Gestire la morte, a proposito dei problemi legati al cambiamento climatico, scrivi con un tocco di speranza della possibilità di cambiare le cose. È una speranza che sembra però smentita dalla realtà della pandemia, che ha confermato la nostra capacità scientifica di conoscere e prevedere e allo stesso tempo l’incapacità sociale e politica di far fronte a quello che le nostre previsioni ci dicono.

L’idea di catastrofe è cambiata molto nel corso dell’ultimo anno. La catastrofe come si immaginava fino a pochi mesi fa – sociale o climatica – adesso ha preso la forma molto specifica della pandemia. Francesco, in Gestire la morte, a proposito dei problemi legati al cambiamento climatico, scrivi con un tocco di speranza della possibilità di cambiare le cose. È una speranza che sembra però smentita dalla realtà della pandemia, che ha confermato la nostra capacità scientifica di conoscere e prevedere e allo stesso tempo l’incapacità sociale e politica di far fronte a quello che le nostre previsioni ci dicono.

Da parte mia questa speranza dark che hai indicato c’era, un approccio pragmatico a una situazione drammatica – quella del cambiamento climatico – che viviamo adesso in primissima persona, perché tutte le dinamiche legate al Covid sono uno strascico indiretto del cambiamento climatico ma diretto della nostra gestione del mondo: sovrappopolazione, allevamenti intensivi e quant’altro.

Nel tentativo di dare una linea attiva alla soluzione di questi problemi, che non sia chiudersi in casa e deprimersi che comunque è inutile, ne avevo individuato la radice nella mala gestione della morte. Il fatto che certe tare arcaiche che abbiamo di mancata previsione di problemi a lungo raggio, l’incapacità di affrontare emotivamente grandi numeri – come nell’esempio che cito degli uccelli che dimostra come non siamo in grado di percepire emotivamente la differenza tra le 2000, 20.000 o 200.000 morti – tutte queste caratteristiche, che sono la nostra eredità di animale sociale ma non dovrebbero essere in grado di distruggere l’ecosistema di un pianeta intero, fanno sì che non sappiamo gestire questo nostro potere eccessivo. Nella mia speculazione sono risalito al fatto che questo motore arcaico altro non è che l’andare contro la Morte, in senso ampio, quindi non necessariamente la propria morte individuale quanto più quella del proprio corredo genetico, tutti quegli istinti che abbiamo di fondo.

Questo motore ci spinge in maniera forte in una direzione che potremmo cambiare, ma il primo problema nel non reagire è il non accorgersene: non capire che noi subiamo questa spinta che non è scritto da nessuna parte che sia quella giusta, anzi, nel contesto attuale e nella società attuale, con lo strapotere che ha l’uomo nei confronti del resto del mondo, è un grandissimo problema.

Se nel suo saggio Francesco dà degli strumenti raccogliendo tutta una serie di interventi, estratti, citazioni di filosofi, scienziati, pensatori che aiutano a dare una prospettiva ampia della situazione globale, nel tuo testo Jacopo c’è invece la percezione di una serie di strumenti individuali che vanno costruendosi in itinere, nel percorso del tuo reportage. Come hai lavorato nella ricerca di questi strumenti?

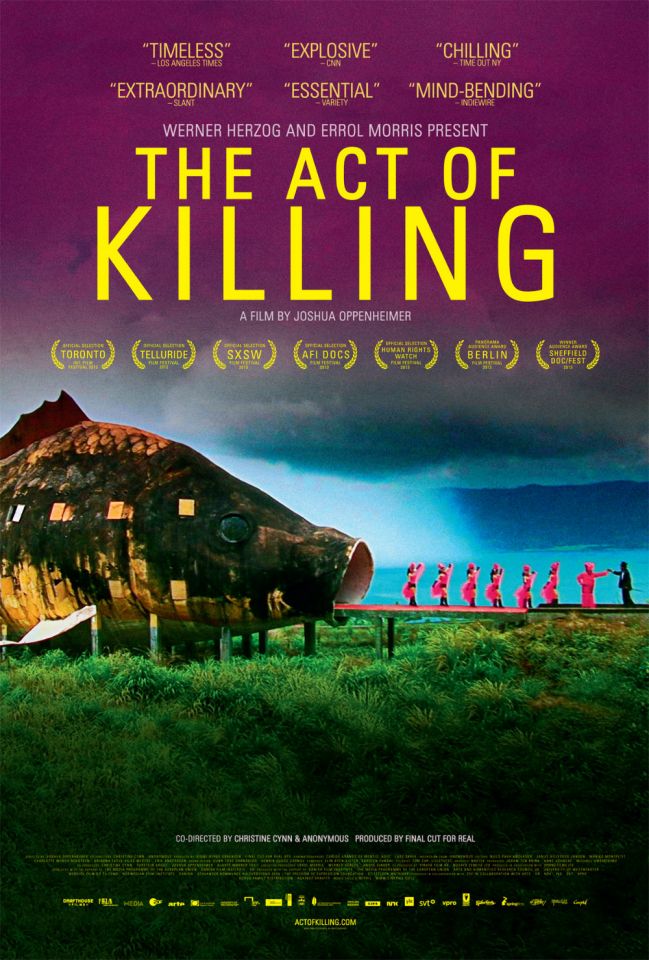

Ho scoperto di questa strage avvenuta nel 1965 in Indonesia quando ero là, per così dire in presa diretta. Stavo viaggiando e ho incontrato una persona, uno studioso giovane che mi ha raccontato che oltre a quello che vedevo c’era un passato nascosto. A quel punto in una prima fase ho recuperato materiale su testi di storici e sociologi americani e indonesiani in traduzione, un percorso che è durato anni ma che ancora non era volto alla scrittura. Tra i primi cito Oppenheimer, The Act of Killing (2012), che è un documentario in cui lui intervista quelli che mettevano in atto le torture e le uccisioni nel ’65, perché molti di questi sono ancora vivi, concentrandosi su quell’aspetto particolare e non sugli aspetti storici che nel documentario non emergono.

Nel genocidio sono morti circa 500mila membri del Partito Comunista: i trent’anni di regime di Suharto e dei suoi affiliati hanno trovato il modo di cancellarlo la memoria collettiva

Quando sono tornato in Indonesia, poi, ho deciso di cercare quelli che invece tentavano di fare una ricostruzione del passato indonesiano perché, come scrivo nel testo, dopo questi omicidi di massa in cui muoiono circa 500mila membri del Partito Comunista ci sono trent’anni di regime di Suharto e dei suoi affiliati che hanno trovato il modo di cancellare la memoria collettiva del genocidio che avevano messo in atto. Quindi io ho cercato chi vuole ricostruire una memoria vera e ho fatto una ricerca classica: sono andato sui forum, su Facebook, ho inviato email e contatto dopo contatto ho trovato persone che erano disposte a parlarmi.

Dopo le prime due si è sbloccata un’ulteriore rete di contatti sul territorio, in Indonesia, perché chiaramente la gente ha piacere a parlare a stranieri che vengono e si interessano alla tematica, una tematica da noi piuttosto sconosciuta. E avevo in testa una struttura, una serie di interviste che avrei fatto muovendomi da Bali a Jakarta, la capitale dell’Indonesia, poi però, incontro dopo incontro, mi è stato proposto di incontrare persone che io mai avrei immaginato di poter incontrare. Così da un giorno all’altro ho avuto la possibilità di incontrare superstiti della strage del ’65, successivamente incarcerati senza ragione per molti anni.

«Ci sono due Indonesie. Quella prima del 1965 e quella dopo il 1965. La chiamiamo la tragedia del Sessantacinque, qui... sa di cosa parlo?» abbassa leggermente la voce.

«Qualcosa so, ma poco. La storia indonesiana da noi non si studia».

Scrocchio nervosamente le dita. Devo continuare a mentire; non posso dirgli che sono a Bali proprio per informarmi sul genocidio.

«Credevo che non se ne potesse parlare liberamente, comunque» aggiungo.

«Gliene parlo perché lei è straniero. È anche uno dei pochi europei che ho incontrato che ne sa qualcosa, a quanto pare» risponde Wayan stringendo gli occhi. «Io ero solo un bambino piccolo» continua. «Mia madre ogni tanto fa qualche accenno. Ma molto di rado. I balinesi che hanno vissuto quel periodo preferiscono non ricordare. È un errore, certe cose non andrebbero dimenticate».

Una delle cose che resta più impressa nella lettura, oltre al dettaglio con cui emerge la storia con le voci di chi l’ha vissuta, è la difficoltà di fare questo percorso da solo, con una certa dose di paura e di timore nell’approfondire cose che gran parte del paese tiene nascoste. Com’è stato fare questa ricerca, in certi momenti hai pensato che quest’azione che stavi intraprendendo fosse troppo per te come singolo individuo?

Una delle cose che resta più impressa nella lettura, oltre al dettaglio con cui emerge la storia con le voci di chi l’ha vissuta, è la difficoltà di fare questo percorso da solo, con una certa dose di paura e di timore nell’approfondire cose che gran parte del paese tiene nascoste. Com’è stato fare questa ricerca, in certi momenti hai pensato che quest’azione che stavi intraprendendo fosse troppo per te come singolo individuo?

Ci sono vari livelli. Un primo problema squisitamente tecnico è il fatto che io sono andato lì da solo e con un visto turistico, perché se fossi andato con un visto da giornalista sarei stato obbligato a dire quello di cui avevo intenzione di parlare, fare incontri più o meno organizzati e stabilire le mie tappe, quindi sarei stato molto poco libero. La maggior parte delle persone che vanno sul territorio e filmano o fotografano o scrivono utilizzano il visto turistico. Il genocidio è un evento che si è cercato di far dimenticare alla popolazione per trent’anni e di cui ancora adesso non si parla in maniera libera, è un tema sostanzialmente tabù e il comunismo è visto ancora come il male, insieme al fondamentalismo islamico molto presente nel paese.

Se fossi andato con un visto da giornalista sarei stato molto poco libero. La maggior parte delle persone che vanno sul territorio e filmano o fotografano o scrivono utilizzano il visto turistico

A un livello più personale, oltre a questo iniziale timore specifico dovuto al fatto che fossi lì in maniera irregolare se non illegale, c’era il fatto che mi confrontassi con tematiche così pesanti, il che ovviamente ha un effetto. Questo effetto però l’ho sostenuto abbastanza bene, perché se chi incontravo – figli o nipoti di persone uccise – aveva forza e coraggio tali da raccontare quello che era successo, allora il mio problema diventava sostanzialmente insignificante, di nessuna rilevanza. Quindi l’ho accantonato. L’unico vero problema è rimasto quello del rischio sul piano legale, di finire in prigione o perseguitato.

E lì hai dovuto convivere con questo rischio.

Io effettivamente a un certo punto ho strizzato parecchio. A parte che quasi tutti mi facevano una doppia intervista: c’era quello che mi dicevano davanti al microfono – li registravo e poi scrivevo, quindi tutte le conversazioni che leggete nel testo, a parte un paio avvenute un po’ più per caso, sono registrate – e c’era l’off the record in cui mi dicevano che erano stati minacciati dieci volte più di quello che mi avevano appena detto. E a un certo punto mi fanno: “Guarda, stai per incontrare uno che potrebbe essere un infiltrato”. E questa però era una personalità prominente. “O comunque uno che è sicuramente seguito giorno e notte dalla polizia o peggio da gruppi di fondamentalisti islamici o paramilitari”. Lì ho strizzato parecchio. Tant’è che dovevo stare due mesi e alla fine sono stato un mese, cioè a un certo punto ho preso l’aereo in anticipo e me ne sono andato. Ci sono stati un paio di momenti, un paio di chiamate in cui non parlava nessuno… ma in verità non credo di essere stato seguito. Alla fine stavo lavorando a un testo, questo conta parecchio, non stavo filmando. Ecco, se avessi filmato molto probabilmente mi avrebbero beccato. Perché ne hanno beccati, quando stavo là hanno beccato un altro tizio, l’hanno messo un po’ in carcere… se filmi, se fai interviste filmate diventa tutto più rischioso.

«Negli anni Ottanta e Novanta io ero la tipica ragazzina indonesiana cui avevano fatto il lavaggio del cervello. Il trenta settembre di ogni anno io e i miei compagni eravamo costretti a sorbirci Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI, il film di quattro ore che mette in scena il rapimento e l’uccisione dei generali. A scuola ci dicevano che i rapitori avevano evirato le loro vittime, che un gruppo di donne comuniste aveva danzato senza vestiti intorno ai cadaveri. Ci hanno insegnato a odiare il partito comunista. E, bada bene, nessuno faceva menzione delle uccisioni di massa. Forse qualche accenno, ma niente di più... per me il comunismo è continuato a essere l’incarnazione del male fino alla caduta di Suharto. Avevo cominciato ad andare al college da poco tempo, a Jakarta, e un giorno che ero tornata a casa per visitare la mia famiglia, mia madre di punto in bianco mi ha confidato che mio nonno, suo padre, non era morto per cause naturali come mi aveva sempre detto. Era stato fatto sparire dall’esercito. Ora che Suharto era caduto, mia madre aveva pensato che fosse arrivato il momento di dirmi la verità».

«Com’è successo, cos’hanno fatto a tuo nonno?»

«Mia madre mi racconta che a casa avevano una specie di biblioteca. Moltissimi libri sul socialismo, sul comunismo, su mille altre cose. Quando mio nonno viene a sapere che hanno ucciso i generali brucia gran parte dei libri, altri li sotterra. Mia madre non capisce perché. È una bambina. Un paio di giorni dopo viene inseguita da gente che le urla dietro “sei la figlia di un comunista”, terrorizzandola. Poi, una notte, i militari arrivano a casa e prendono mio nonno. Non è più tornato».

In maniera diversa i vostri testi hanno a che fare entrambi con la convivenza, la metabolizzazione e anche poi la rimozione dei morti e della morte in generale. Volevo chiederti, Francesco, se questi mesi di pandemia – e questo clima che si è creato intorno ad una morte che si è manifestata in maniera molto più evidente rispetto a quello a cui in Italia o in generale nei paesi occidentali eravamo abituati negli ultimi decenni – per te sono un’ulteriore conferma della tua teoria e della necessità che abbiamo di imparare a gestirla.

Per me è assolutamente una conferma. Se l’avessi scritto adesso avrei avuto molti più esempi utili, purtroppo. Nella gestione della pandemia si sono verificati altri casi interessanti: uno positivo, quello della cooperazione collettiva nel momento di estrema crisi; uno negativo, quello del periodo successivo alla prima ondata in cui sarebbe stato possibile azzerare il rischio – come è successo in Nuova Zelanda, in Australia, in Cina – facendo più sacrifici, ma non è stato fatto perché nessuno ne aveva la minima voglia. Ritorna sempre lo stesso gioco, di una miopia obbligata, perché finché non si tocca emotivamente il male non si reagisce. In parte credo sia evidente anche nel modo in cui viviamo la malattia, viviamo molto di più il Covid rispetto a marzo, tutti conosciamo persone che ce l’hanno o ce l’hanno avuto – personalmente, nella prima ondata non conoscevo nessuno neanche di secondo grado che lo avesse. E nonostante questo, non essendoci più l’emergenza e la sorpresa, adesso ci siamo abituati, la situazione si è normalizzata.

L’impressione è che quello che si è innescato dopo la fine della prima ondata sia un meccanismo di rimozione che ha portato a fingere che quello che tutti sapevamo sarebbe successo – ovvero questa seconda ondata – fosse in realtà alle nostre spalle e che la stessa pandemia si sarebbe poi in qualche modo risolta. E c’è stato un cambio di narrazione forse perché tutti – governo e media compresi – avevano la necessità di allentare sul periodo traumatico che era stato vissuto. Torno sempre all’oggi perché sembra davvero di stare vivendo una conferma di quello che hai scritto, questa realtà potrebbe essere la prosecuzione del tuo saggio.

Rispetto a quello che ho scritto ho acquisito anche qualche nuova informazione. Nel saggio dico che tutti abbiamo una responsabilità, ma effettivamente la responsabilità è molto più pesante per alcuni piuttosto che per altri. La responsabilità di noi che non facciamo parte dell’1%, persone con uno scarso potere, è ancora minore in virtù di alcuni dati rispetto all’inquinamento, che confermano per esempio quanto la raccolta differenziata incida poco rispetto alla produzione di scarti industriali, quindi uno non dovrebbe neanche comprarle le cose. E chiaramente è infattibile o quasi in questa società, non è che tutti possono isolarsi come Thoreau, che comunque i chiodi se li andava a comprare nel villaggio.

Già nella democrazia c’è una debolezza intrinseca nella gestione di catastrofi come questa. È proprio la società neoliberista – c’è poco da fare – che non mi sembra adatta alla sopravvivenza della nostra specie

Tutto questo mi fa pensare che l’unica risposta possibile è sempre più quella politica. Penso che una buona prassi o una buona etica individuale, anche se generalizzata, possa far poco: ci vuole una radicale trasformazione politica. E già nella democrazia c’è una debolezza intrinseca nella gestione di catastrofi come questa. Quindi è proprio la struttura sociale contemporanea che è tarlata, è proprio la società neoliberista – c’è poco da fare – che non mi sembra adatta alla sopravvivenza della nostra specie. In qualche modo, anche non brutale, l’unica cosa da prendere in considerazione è la trasformazione politica, non vedo altra via d’uscita. E il Covid non fa che confermarlo.

In Collasso: Come le società scelgono di morire o vivere […] l’autore prende in analisi i crolli di antiche e recenti civiltà per individuare cinque cause comuni: i mutamenti ambientali, i cambiamenti climatici, l’aumento di vicini ostili, la diminuzione di partner commerciali e delle strategie di intervento inadeguate. Il legame tra cambiamento climatico e crolli sociali è, a suo parere, molto evidente anche adesso:

Si interroghi prima un qualche ecologo o geografo che, nella sua torre d’avorio, sa tutto sull’ambiente ma non legge mai i giornali e non sa nulla di politica, e gli si chieda di fare un elenco di luoghi colpiti da gravi problemi ambientali e/o demografici. Verrebbero fuori senz’altro l’Afghanistan, il Bangladesh, il Burundi, Haiti, l’Indonesia, l’Iraq, il Madagascar, la Mongolia, il Nepal, il Pakistan, le Filippine, il Ruanda, le isole Salomone, la Somalia...

Poi si passi a un uomo politico esperto di problemi mondiali, ma del tutto disinteressato all’ambiente, e gli si chieda di nominare i posti critici del mondo, paesi con guerre civili o colpi di stato in atto, o paesi che, come conseguenza dei loro problemi, stanno creando guai anche ai ricchi paesi del Primo Mondo, che devono inviare aiuti in continuazione o affrontare ondate migratorie. L’elenco dovrebbe sicuramente comprendere l’Afghanistan, il Bangladesh, il Burundi, Haiti, l’Indonesia, l’Iraq, il Madagascar, la Mongolia, il Nepal, il Pakistan, le Filippine, il Ruanda, le isole Salomone, la Somalia...

I paesi sono gli stessi e la connessione è chiara: gli stessi problemi che afflissero gli antichi maya e gli anasazi si stanno facendo sentire nel mondo moderno. Oggi, proprio come in passato, i paesi che hanno distrutto il loro ambiente e/o che sono sovrappopolati sono esposti al rischio di sconvolgimenti politici.

È dunque inutile chiedersi se avverrà il cambiamento climatico, perché di fatto è già accaduto. Quanto alle soluzioni, ancora una volta non ci sono buone notizie. Qualche decennio fa, forse, era possibile limitare i danni con degli interventi ragionevoli, ma il problema è proprio qui: ragionevoli, e noi non lo siamo. La metto giù nel modo più diretto possibile: uno stile di vita improntato sul consumo esponenziale da parte di un numero sempre crescente di persone in un ambiente con risorse limitate è un’idea cretina. […] considerati come specie, siamo degli animali difettosi, con un’intelligenza sufficiente a surclassare in potenza qualunque altro essere vivente, ma incapaci nel calibrare i nostri scopi e desideri. È probabile che anche una razza super intelligente di leoni, lepri, delfini o manguste non si sarebbe comportata meglio, considerata la comunanza di ambizioni nel regno animale, ma nessuno di loro ha imparato a parlare, costruire armi, utensili e centrali nucleari, quindi i cattivi siamo noi.

Diciamo che la speranza realista che c’era nel testo questi mesi te la stanno portando via.

Diciamo che la speranza realista che c’era nel testo questi mesi te la stanno portando via.

Più che portandola via diciamo che la stanno reindirizzando. Sul cambiamento climatico sono abbastanza pessimista di partenza, nonostante non sia delle scuole che credono nell’estinzione della razza umana, anche in virtù del fatto che quando gli esseri umani sono in grave difficoltà e di fronte all’emergenza si attivano. Qua non si parla di estinzione, per me, si parla di tanto dolore. Io, se si riuscisse ad evitare tanto dolore per tante persone ne sarei felice, ma è quasi ineluttabile che in un pianeta di sette miliardi di persone in queste condizioni arriverà qualche grosso danno: uno è già questo, è arrivato, e tra l’altro è anche modesto. E però fa emergere le contraddizioni politiche e sociali, acuisce la crisi politica. Ci sono anche lati positivi forse, la Meloni ha detto che se non ci fosse stato il Covid avrebbe vinto Trump, e tutto sommato è vero probabilmente. Quindi c’è un lato positivo, perché vuol dire che quando i cittadini vedono che affidarsi alla completa negazione della realtà eletta a sistema – per me Trump, tra tutti i difetti che ha tra cui quello di essere completamente matto, è l’emblema della negazione – allora reagiscono. La negazione della realtà funziona finché la realtà non ti fa male, e quindi evidentemente molte persone grazie al Covid hanno riconosciuto il problema politico e non l’hanno rieletto.

Jacopo, tu hai avuto la possibilità di parlare con i sopravvissuti e con chi è cresciuto nell’Indonesia della dittatura: secondo te a questo meccanismo di negazione, che sicuramente anche in quel caso è partito dall’alto, si è aggiunta una rimozione dal basso da parte dei cittadini? In Costruire il risveglio racconti che anche chi è cosciente degli eventi vuole spesso far finta che non siano mai accaduti o che comunque non abbia particolare voglia di parlarne. Questi due livelli come si intrecciano?

Quello che è successo in Indonesia è abbastanza unico nella storia del Novecento e in generale nella storia dell’umanità, perché con questo genocidio c’è stata la cancellazione di un’ideologia: chi veniva ucciso veniva ucciso quasi unicamente perché appartenente o simpatizzante del Partito Comunista. E parliamo di un Partito Comunista molto importante per due ragioni: la prima è che il numero di persone che ne facevano parte lo rendeva il terzo partito comunista al mondo, il primo non governativo dopo Cina e Russia, la seconda è che ideologicamente era un Partito Comunista che proponeva una terza via rispetto ai primi due, aveva un’importanza ideologica non solo all’interno dell’Indonesia stessa ma globale. Per questo era fondamentale che continuasse ad esistere e per questo sia gli Stati Uniti che l’Inghilterra e l’Australia hanno partecipato al suo annientamento.

La gente moriva per strada, veniva rapita e torturata dappertutto, il che vuol dire che non erano unicamente i membri dell’esercito a metterlo in atto, ma anche gente comune

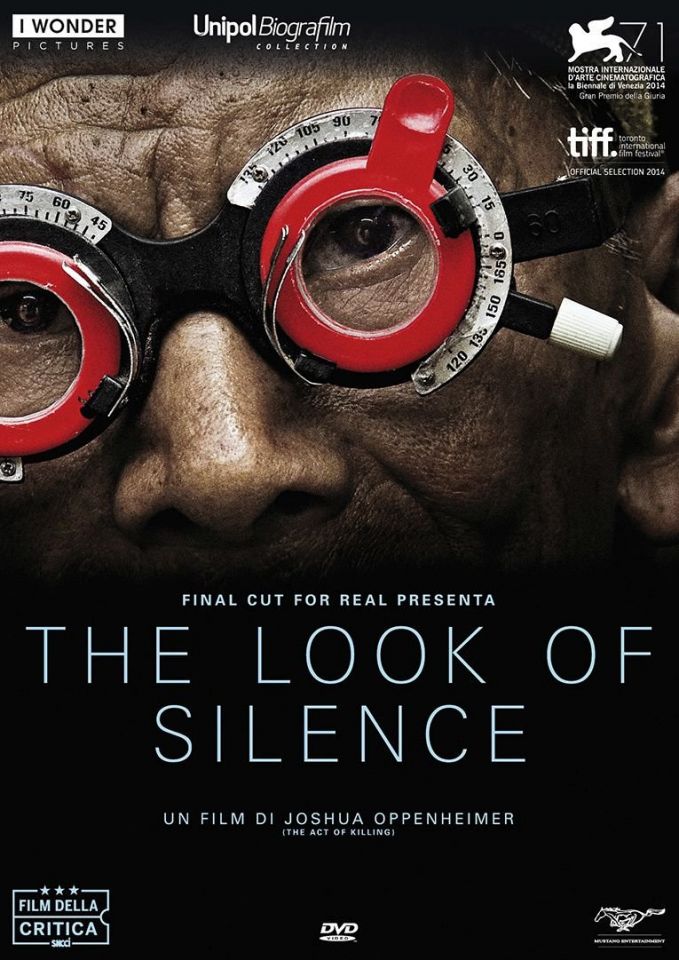

La rimozione successiva è avvenuta sia perché c’è stata una spinta dall’alto sia perché non ne volevano parlare i cittadini: o perché avevano paura o perché ne avevano fatto parte. È diverso dal genocidio degli ebrei in Europa perché non è stato fatto in modo nascosto ma ovunque, la gente moriva per strada, veniva rapita e torturata dappertutto, il che vuol dire che non erano unicamente i membri dell’esercito a metterlo in atto ma anche gente comune. Questo è un altro motivo per cui non se ne parlava e per cui anche alla fine del regime trentennale e negli ultimi anni, quando è diventato più facile parlarne, comunque si fa molta difficoltà. C’è chi non lo sa – tanti giovani semplicemente non lo sanno perché non lo fanno a scuola o perché non gliene hanno parlato –, altri hanno il timore di subire ripercussioni perché gli eredi ideologici di quelli che hanno compiuto il genocidio sono ancora al potere in certe zone – e questo si vede bene nei documentari The Act of Killing e The Look of Silence di Oppenheimer –, altri ancora se ne vergognano, perché ne hanno fatto parte e in qualche modo continuano a farne parte. I superstiti sono molti e non ci si vogliono confrontare perché sanno che si sono fatti vent’anni di carcere senza motivo e poi, usciti, sono stati considerati ex prigionieri politici per altri dieci anni, finendo a fare lavori terrificanti, senza una lira, senza riuscire a trovare i loro parenti che erano stati uccisi invece che imprigionati. La rimozione viene fatta anche per questo. Il percorso che a questo punto devono fare quelli che cercano di ricordare è complesso, perché si devono scontrare con tutte queste realtà e il loro obbiettivo ovviamente non è solo quello di ricostruire una memoria individuale, la propria memoria o quella delle persone che ci sono intorno a loro, ma la memoria collettiva.

Nel passaggio finale del tuo reportage di fronte al Monumento Pancasila Sakti, dopo aver passato molto tempo ad ascoltare, cominci a parlare a dei giovani di passaggio, ignari del loro passato, degli omicidi di massa del ’65 e del ’66. Qual è il momento che ti ha fatto dire “Io questa cosa ho bisogno di raccontarla non soltanto alle persone per cui la sto scrivendo, ma anche alle persone che vivono in questo paese”?

Nel passaggio finale del tuo reportage di fronte al Monumento Pancasila Sakti, dopo aver passato molto tempo ad ascoltare, cominci a parlare a dei giovani di passaggio, ignari del loro passato, degli omicidi di massa del ’65 e del ’66. Qual è il momento che ti ha fatto dire “Io questa cosa ho bisogno di raccontarla non soltanto alle persone per cui la sto scrivendo, ma anche alle persone che vivono in questo paese”?

Quando sono andato a Jakarta a visitare il monumento non ai caduti del genocidio ma ai generali il cui omicidio aveva costituito il pretesto degli omicidi di massa, con questo museo del tradimento del Partito Comunista in cui si fa una ricostruzione falsa della storia del partito prima del genocidio, in quel momento, vedendo queste cose, è come se fosse emersa anche in me che non ero nato lì né vissuto lì quest’esigenza fortissima di raccontare al primo che potevo incontrare e che non lo sapesse quello che era successo. Quel piccolo aneddoto finale si riferisce a questo, non al fatto che io creda di essere colui il quale va dagli indonesiani e gli racconta la loro storia. Anche se – nonostante ci sia sempre il rischio del “white savior complex” – è vero che sono gli stessi indonesiani che dicono “è importante che l’autorità di noi indonesiani che vogliamo raccontare quello che è successo sia rafforzata anche da gente che viene dall’estero”. Per loro è importante che vengano giapponesi, italiani e tedeschi a dire “sì, effettivamente anche secondo noi quello che è accaduto nel passato non è ciò che è stato raccontato”. Questi piani si intrecciano, ma il punto sostanziale è che quando si ricevono i fatti, quando si scopre quello che è successo in quel luogo, l’esigenza di parlare e di raccontarlo è enorme: questo è il motivo per cui io sono effettivamente tornato lì a raccontarlo. È un fatto talmente inusitato e una storia talmente tanto in contrasto con l’idea che noi abbiamo del passato che il percorso che ho fatto è stato automatico, necessario, inaggirabile ecco.

Il tema ambientale è il fulcro del saggio di Francesco ed era alla base anche del tuo romanzo d’esordio Materia, dove l’ambientazione era un pianeta Terra al collasso per una crisi climatica che ha sommerso le terre e ha causato l’estinzione di gran parte della fauna globale. Che riflessioni ti ha suggerito la lettura del suo saggio?

A me del testo di Francesco ha interessato molto il tentativo, secondo me riuscito, di dimostrare come una catastrofe globale, che non si riesce a portare dentro il percorso individuale, sia invece possibile legarla alla nostra vicenda personale. Come lui lo fa rispetto alla propria, così possiamo farlo noi rispetto alla nostra. Il pezzo di Francesco è interessante perché collega tantissimi testi di diversi autori su diverse tematiche, quindi ci fa fare un percorso che è molto stimolante. In qualche modo ci dà i mezzi per comprendere nel complesso la sua teoria. È come se il suo lavoro fosse l’inizio.

In questo senso Trilogia della catastrofe è un breviario per affrontare il contemporaneo in tre tempi: presa di consapevolezza, preparazione, azione. E laddove Francesco D’Isa imbocca l’inizio di un percorso, dall’altra Jacopo La Forgia lo riprende esattamente in questa direzione, dandoci la possibilità di affrontare una catastrofe collettiva individualmente, attraverso il suo percorso personale. Nonostante sia al centro della Trilogia, Crescere il risveglio può venire idealmente dopo Gestire la morte, perché è un testo che dà una spinta, e dà la capacità di rendersi conto che ogni singola azione individuale può avere un portato enorme. Leggendo la raccolta, sembra che il rapporto tra i testi spinga proprio in questa direzione: far sì che l’individuo vada finalmente a prendersi la responsabilità che gli spetta all’interno della crisi globale. E magari agendo, come fa Jacopo nel finale raccontando questa storia, quell’individuo può in effetti, in piccola parte, cominciare a cambiare le cose.

Commenta