Un filo per attraversare la follia del mondo

La salute mentale femminile in Passaggio a Trieste di Fabrizia Ramondino, scrittrice e ospite del Centro triestino

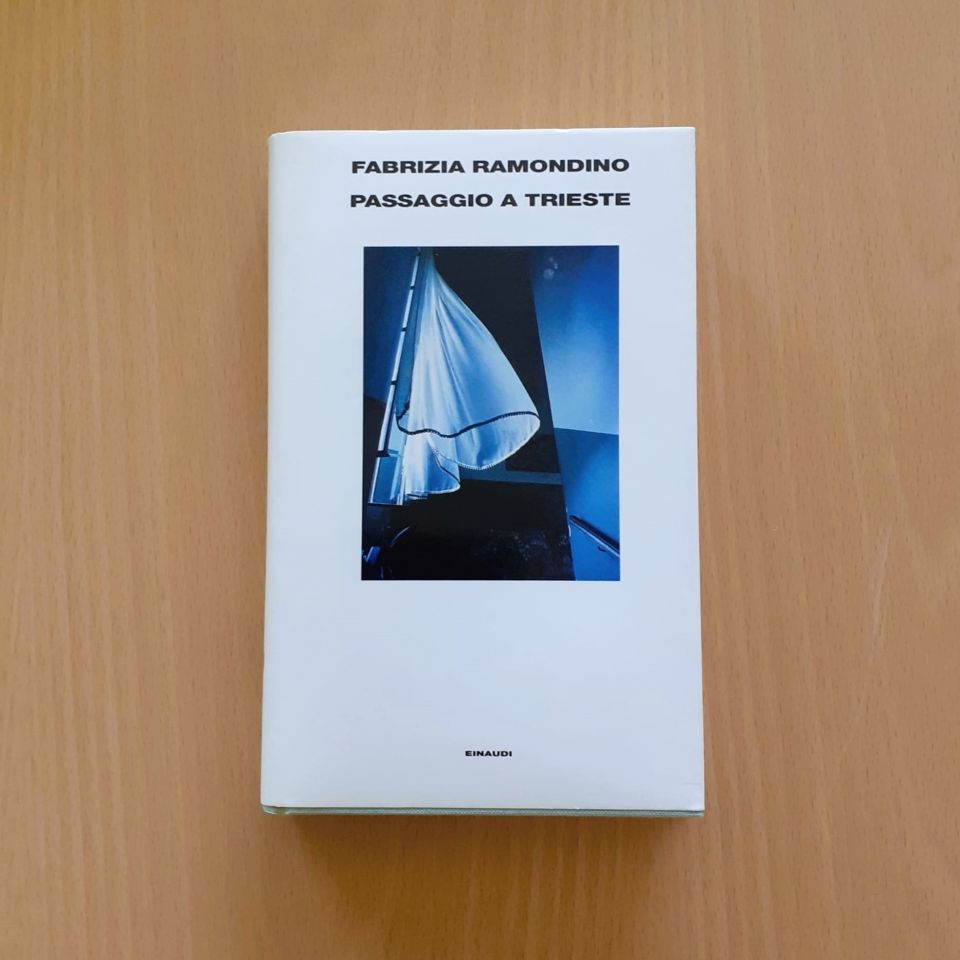

«Mentre ti racconta, la psichiatria ti interpreta, ti reinventa, secondo un modello astratto, e tu, uomo o donna, sparisci». Assunta Signorelli, a lungo coordinatrice del Centro Donna Salute Mentale di Trieste fondato nel 1992 sulla scorta dell’esperienza di Franco Basaglia, entra così nel tema della salute mentale nella sua declinazione femminile: una parte vulnerabile di un terreno già di per sé scivoloso, come aveva intuito Mario Tobino in Le libere donne di Magliano, in cui il rischio dell’abuso si fa duplice, verso la donna in quanto tale e in quanto paziente psichiatrica, qualunque cosa questa definizione significhi. Le parole di Signorelli appaiono nella postfazione di Passaggio a Trieste, pubblicato da Einaudi nel 2000 e firmato da Fabrizia Ramondino, una vita in cammino fin dall’infanzia inseguendo la sua utopia personale e collettiva. Un peregrinare, quello della scrittrice napoletana, che non poteva non incrociare, seppure a molti anni di distanza, il percorso di un altro innamorato dell’utopia come Basaglia, che alla sua visione seppe dare forma in dei luoghi concreti, dapprima a Gorizia, poi a Trieste. Ramondino dedica Passaggio a Trieste al suo soggiorno come ospite del Centro di salute mentale, scrivendo per ridare umanità alle donne del Centro a partire dalla sua prospettiva del tutto eccezionale, ovvero di una persona che lo frequenta come paziente e porta in esso il suo sguardo di scrittrice, dando la parola a quella realtà e a chi la abita.

Passaggio a Trieste è un diario di bordo della permanenza della scrittrice Fabrizia Ramondino al Centro Donna Salute Mentale

Il libro, strutturato come un diario di bordo che copre giorno per giorno il periodo di permanenza di Ramondino al Centro, dal 10 al 19 giugno e poi dal 31 agosto al 16 settembre 1998, costituisce un reportage dettagliato della comunità, ma la precisione testimoniale è solo un aspetto di una ricerca più inquieta e frastagliata. Nel tessuto del libro si affacciano anche i testi scritti da pazienti e terapeute, che prendono così la parola nella storia. Anche i dialoghi tra le abitanti del Centro vengono riprodotti in presa diretta, come in un dramma, sicché la dimensione corale si intreccia con lo sguardo della narratrice. Ramondino parla espressamente di «coro», forse seguendo il modello di La serata a Colono di Elsa Morante, la pièce teatrale ambientata in un manicomio contenuta nella raccolta Il mondo salvato dai ragazzini. Gli episodi, gli incontri, i racconti di vita vengono alternati sapientemente come in un copione cinematografico, scanditi, oltre che dalle poesie del triestino Umberto Saba, dai riferimenti ai film di Marilyn Monroe e François Truffaut e alla loro diversa ma complementare esplorazione del femminile: «un lavoro di montaggio di testi e sottotesti... E il montaggio lo ha inventato il romanzo, prima del cinema», dichiara Ramondino in un’intervista a Repubblica del 14 febbraio 2000.

La fotografia di Didier Ruef che figura in copertina rappresenta una finestra aperta su una stanza semibuia, che la luce entra a rischiarare mentre il vento gonfia verso l’interno una tenda di tulle, come se fosse la vela di una nave. L’intreccio tra i piani suggerisce l’idea di un confine aperto, o anche di un incontro che interseca mondi differenti, senza confonderli tra loro. Allo stesso modo, per le ospiti del Centro si tratta innanzitutto di scoprire e scoprirsi, di far filtrare la luce nel buio, liberandosi delle armature delle diagnosi e delle definizioni, per lasciare crescere una nuova forma di rapporto con il mondo. Lungi dal rappresentare una perdita dell’identità, il racconto di sé a partire dal semplice nome, privo di ulteriori connotazioni, permette di aprirsi alla relazione con le altre donne, così come la struttura dell’edificio in cui sono ospitate è segnata da soglie invisibili: nel Centro infatti le poche porte che ci sono rimangono aperte tutto il tempo. Gli spazi stessi invogliano a perseguire uno stile relazionale aperto e diretto.

La fotografia di Didier Ruef che figura in copertina rappresenta una finestra aperta su una stanza semibuia, che la luce entra a rischiarare mentre il vento gonfia verso l’interno una tenda di tulle, come se fosse la vela di una nave. L’intreccio tra i piani suggerisce l’idea di un confine aperto, o anche di un incontro che interseca mondi differenti, senza confonderli tra loro. Allo stesso modo, per le ospiti del Centro si tratta innanzitutto di scoprire e scoprirsi, di far filtrare la luce nel buio, liberandosi delle armature delle diagnosi e delle definizioni, per lasciare crescere una nuova forma di rapporto con il mondo. Lungi dal rappresentare una perdita dell’identità, il racconto di sé a partire dal semplice nome, privo di ulteriori connotazioni, permette di aprirsi alla relazione con le altre donne, così come la struttura dell’edificio in cui sono ospitate è segnata da soglie invisibili: nel Centro infatti le poche porte che ci sono rimangono aperte tutto il tempo. Gli spazi stessi invogliano a perseguire uno stile relazionale aperto e diretto.

Il rapportarsi le une alle altre chiamandosi per nome e dandosi del tu non è però un livellare le differenze, è solo il campo di gioco in cui metterle in relazione e a confronto, un campo non limitato a una squadra, o a uno schema di gioco, ma aperto a chiunque voglia parteciparvi – aperto quindi oltre che ai vari «statuti» e «protocolli» del sapere psichiatrico, anche a quelli di altri saperi, dalla filosofia alla pittura, dalle arti del corpo alla scrittura: si preferiscono qui i rischi della contaminazione a quelli del metodo, l’etica del dubbio alla verità teologica o scientifica.

È nel contatto concreto fra corpi, sguardi, gesti e voci, ci ricorda lo psichiatra Raffaele Fontana in Anatomia dell’incontro (Scripta, 2023), che è possibile guardare alla propria posizione nel mondo da una prospettiva diversa da quella che le istituzioni, psichiatriche educative e familiari, ci impongono e rafforzano. La relazione autentica si divincola dalle reti dell’astrazione, del dover essere, della dimenticanza di sé come esseri umani e permette di varcare il confine, perché, dice ancora Fontana, «non c’è contatto senza intimità, ma allo stesso tempo non c’è intimità senza contatto».

Secondo Assunta Signorelli, la natura stessa del Centro oppone resistenza contro un modo di raccontare la malattia mentale sensazionalistico, alla ricerca di casi eclatanti

Fabrizia Ramondino, prima di arrivare al Centro, ha un’immagine tutta maschile di Trieste: Winckelmann, Rilke, Svevo, Weiss, Joyce, Saba, Bazlen, Cergoly, Basaglia. E poi un fantasma privato: Elio Gianturco, grande amore della madre di Ramondino prima delle sue nozze tardive. A ciò si aggiunge una sua difficoltà a simpatizzare con le donne, quasi una diffidenza verso il femminile, forse legata al rifiuto di un’immagine della donna condizionata dalla repressione e dallo sguardo maschile, la stessa che ritrova nella vestaglia di Manuela, una delle pazienti del Centro, che la scrittrice descrive come «una sorta di bomboniera, il contenitore di una femminilità che forse le è stata imposta, ma che non le appartiene». L’arrivo a Trieste in un contesto abitato da sole donne immerge Ramondino nel confronto forzato con una zona di sé rimasta in ombra, proprio come nella penombra della psichiatria ufficiale si colloca l’esperienza del Centro Donna Salute Mentale. Secondo Assunta Signorelli, la natura stessa del Centro oppone resistenza contro un modo di raccontare la malattia mentale sensazionalistico, alla ricerca di casi eclatanti da dare in pasto ai talk show televisivi o alle narrazioni pseudoscientifiche che invadono i giornali e gli scaffali delle librerie. Invece, le relazioni che lì si creano non sono adatte all’esibizione, perché sono composte da frammenti che cercano di incastrarsi gli uni con gli altri, come i tasselli di un mosaico il cui colore viene esaltato dalla vicinanza con le altre tessere.

Fabrizia Ramondino fotografata nel 1987 da Augusto De Luca

È proprio Assunta Signorelli, nel libro semplicemente Assunta, a introdurre Fabrizia nel mondo del Centro, dove prendono forma incontri profondi, a tratti ardui da sostenere e non privi di spigolature, silenzi e incomprensioni, ma sempre all’insegna della scoperta dell’umanità delle donne che fanno parte della comunità, pazienti e terapeute. Ne conosciamo soltanto i nomi: Graziella, Maria Lourdes, Adele, Giovanna e tante altre. Tutte parlano, si raccontano e raccontano le altre donne attraverso le parole di Fabrizia, a cui si affidano. Mara, calabrese, madre di quattro figli, si domanda che fine avrebbe fatto senza l’aiuto delle altre donne: la sua esperienza di rinascita mostra il ruolo essenziale della solidarietà che si crea quando non si può contare su nient’altro se non sulla fiducia. Un’altra parola, questa, rimasta spesso in ombra: sorge il dubbio che la censura di questo sentimento sia strettamente collegata alla patologizzazione della follia, che si trova sempre a una soglia tra la difesa dell’individualità e l’apertura totale all’alterità, fino al rischio di abolire del tutto il limite tra le due dimensioni. La fiducia è forse l’essenza della follia, se si capovolge la prospettiva rispetto a un atteggiamento esclusivamente classificatorio: «Un matto è qualcuno che continua ad avere fiducia: un matto continua a fidarsi a dispetto di tutte le sue esperienze». Da qui nasce l’incomunicabilità con il mondo delle diagnosi e delle prescrizioni che gli uomini nelle vite di queste donne intendono come soluzioni miracolose, come se asportando, isolando e sterilizzando l’umanità delle persone si potesse dare guarigione. Invece, i farmaci più potenti restano il dialogo e il contatto tra esseri umani.

Un matto è qualcuno che continua ad avere fiducia: un matto continua a fidarsi a dispetto di tutte le sue esperienze

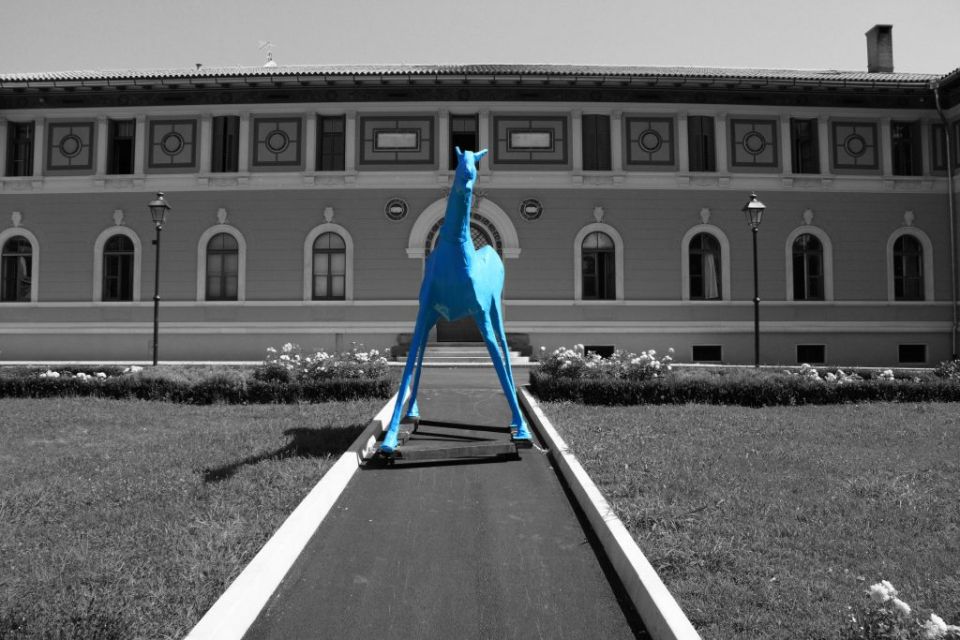

D’altro canto, la follia è a suo modo uno scandalo che non accetta di essere mitigato, se ciò significa accettare pacificamente la realtà dei “sani”. Ne è emblematico il caso della distruzione di Marco Cavallo, una grande statua equestre di cartapesta fabbricata nel 1973 nell’ospedale psichiatrico di Trieste, trasformatosi da simbolo di liberazione a «animale della buona coscienza». Una notte un degente fece irruzione nel padiglione P dove era in costruzione e lo distrusse. Perché? Il paziente aveva forse intuito che il cavallo sarebbe divenuto un feticcio. Portato in processione per la città, Marco Cavallo offriva l’occasione di pacificare malati e sani in un’illusione comune che sapeva di ipocrisia. Anziché abbattere il confine, lo rafforzava, poiché i malati avrebbero continuato a vivere nelle indecenti condizioni in cui versavano i manicomi, ma avrebbero potuto essere fieri dell’occasione di mostrare all’esterno la loro docilità rappresentata da quel cavallo sgangherato, mentre i sani sarebbero stati rassicurati nella loro coscienza dall’esibizione e avrebbero continuato a non curarsi della situazione reale dei malati psichiatrici. Nel gesto del paziente che distrugge il cavallo si annida allora la volontà di ricordare che la separazione tra malati e sani sarebbe perdurata a prescindere dall’esistenza del cavallo. Ramondino comprende quel gesto e riflette. Anche le spinte rivoluzionarie, anche i movimenti e le azioni di rottura rischiano con il tempo di istituzionalizzarsi, di divenire un peso e non una spinta di apertura in favore della vita. Bisogna accettare di rimettere tutto in discussione di volta in volta, affrontare l’assenza di certezze e guardare in faccia l’inadeguatezza dei risultati raggiunti. Bisogna «continuare a coltivare il desiderio, soprattutto dell’impossibile».

La statua di Marco Cavallo fotografata al centro del Piazzale Luigi Canestrini, nel Parco di San Giovanni a Trieste / Itinerari Basagliani

Perché allora scrivere del Centro Donna Salute Mentale, dato il rischio di creare un nuovo rifugio per la buona coscienza, una volta svelatene le dinamiche interne? Nonostante la rispettosa accuratezza nella resa delle figure, delle situazioni e dei dialoghi, la narrazione di Fabrizia Ramondino è attenta a dispiegare nella scrittura lo scavo che va oltre la superficie e delinea una mappa di parole e volti, utile non a orientarsi, ma a perdersi nella realtà. Da un lato, Ramondino nei suoi libri si immerge pienamente nei luoghi che visita, come fossero isole di senso che reclamano una dedizione appassionata per essere comprese e assegnate sulla mappa a una posizione nel frastagliato arcipelago dell’umano – si ricordi a questo proposito il libro L’isola riflessa (Einaudi, 1996), dedicato alla sua permanenza a Ventotene per una cura di disintossicazione dall’alcol. Dall’altro, i luoghi sono sempre passaggi in cui si intrecciano vite e voci stratificate nel tempo e nello spazio. Per questo lo sguardo di Ramondino non si nutre solo della prospettiva femminile, ma chiama in causa e si confronta anche con uomini che come lei hanno attraversato la follia del mondo. Ultimo della schiera di cui fanno parte Umberto Saba e François Truffaut compare il poeta tedesco Friedrich Hölderlin, che trascorse la seconda parte della sua vita come ospite in una torre nella città di Tübingen, in cui ricevette alloggio e assistenza per i suoi disturbi mentali. Ramondino ricorda di avere visto nella biblioteca di Stoccarda le carte autografe di Hölderlin e di essere rimasta colpita dal suo metodo di lavoro: attorno a una parola-nocciolo si diramava una fitta e confusa rete di altre parole e non era possibile comprendere quale fosse la direzione da seguire. L’immagine si fa allora metafora della sofferenza nel percorso esistenziale di ciascuno.

Ora, se sulla pagina, ci si provasse a tracciare delle linee tra le parole, si potrebbe costruire un labirinto, al centro del quale si troverebbe chiusa la parola-nocciolo.

Così nel labirinto della mitologia greca, cara a Hölderlin, era chiuso il Minotauro, questo essere misterioso e segreto, sacro e violento, irriducibile alla ragione, per sconfiggere il quale e poter uscire dal complesso intrico dei passaggi, Teseo dovette seguire il filo di Arianna, un fragile legame d’amore.

Forse la follia è la parte più vera dell’essere umano, perché costringe ad abbracciare il dolore e ad avventurarsi senza timori nell’incomprensibile mistero della vita. I percorsi tortuosi delle pazienti psichiatriche, dopo averle condotte al cuore del labirinto, non incrociano il mostro che tanto spaventa la società dei sani. Nel suo peregrinare, che lo sguardo dei normali considera deviante, chi è folle rovescia la logica della paura, dell’isolamento e dell’ubbidienza alla norma, poiché coltiva il più irrazionale dei sentimenti: la fiducia nella solidarietà e nell’appartenenza degli esseri umani a un senso più grande, che ci tiene uniti anche quando siamo in preda allo smarrimento. È quel fragile ma tenace legame d’amore che va seguito, nella certezza che qualcuno ci aspetti all’altro capo del filo.

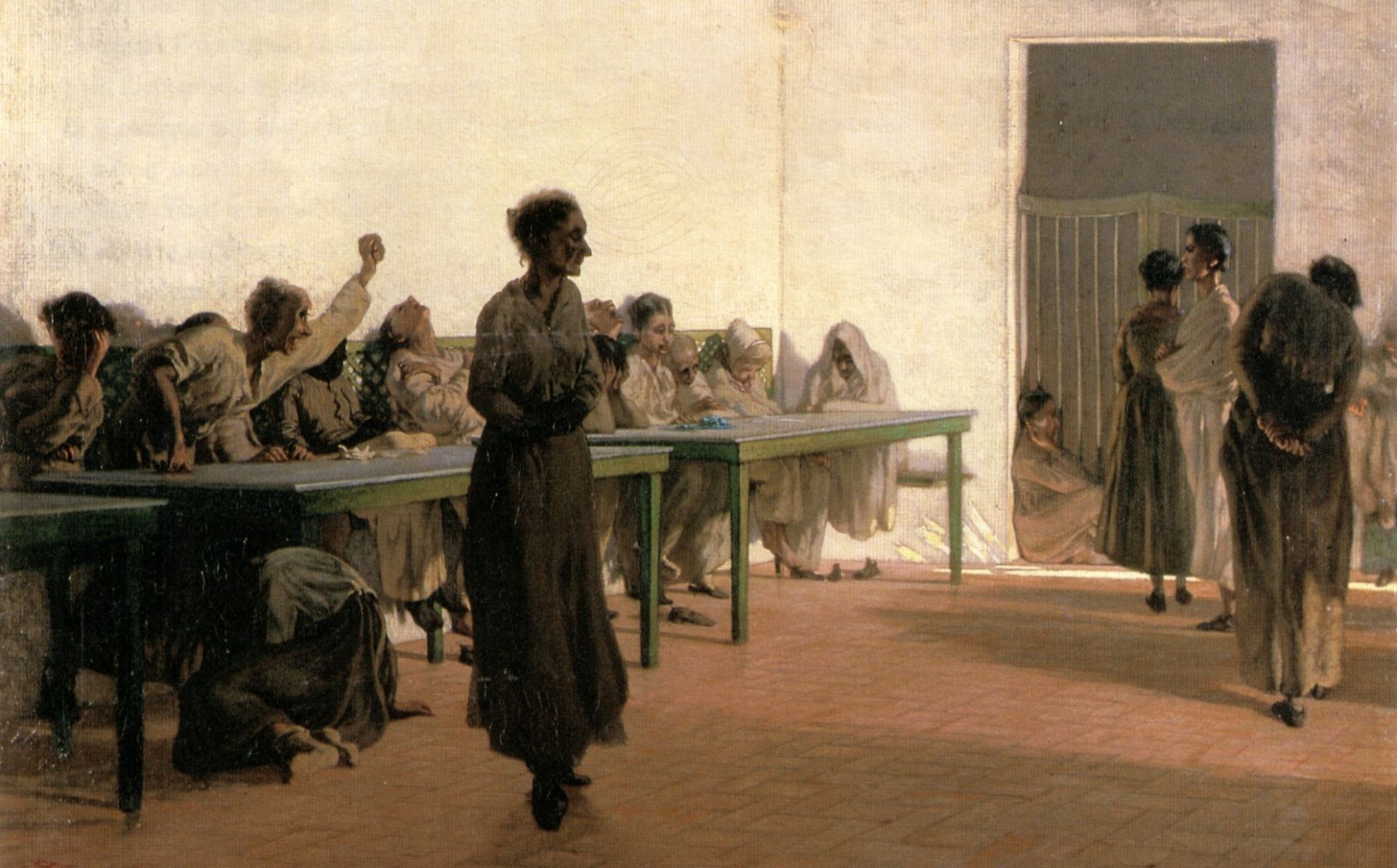

In copertina un dettaglio del dipinto La sala delle agitate al San Bonifazio in Firenze (1865) di Telemaco Signorini, conservato alla Galleria d’arte moderna di Ca’ Pesaro a Venezia

Commenta