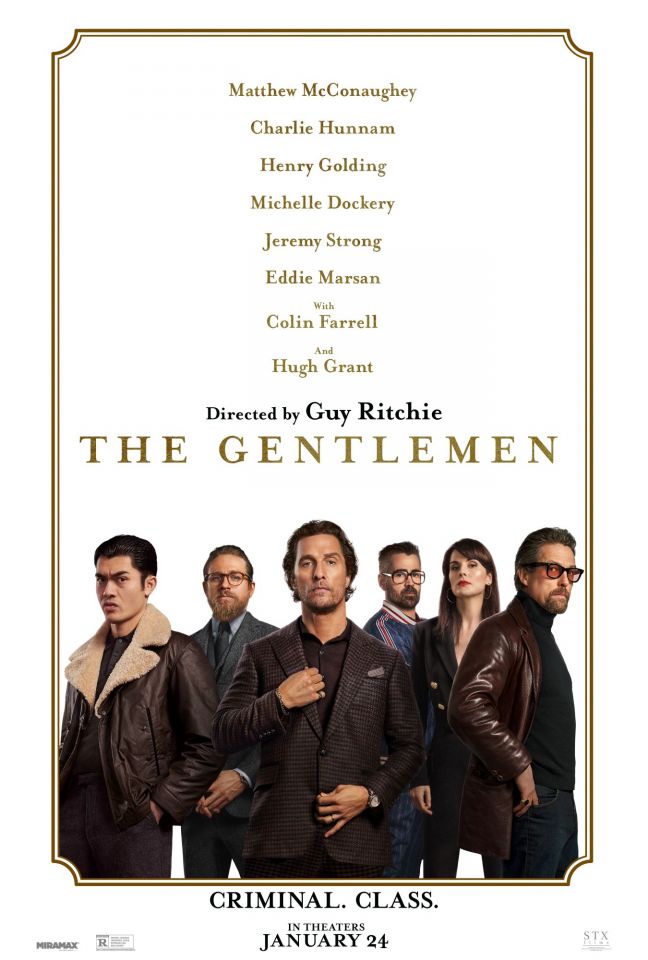

The Gentlemen di Guy Ritchie

con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell, Michelle Dockery, Henry Golding, Eddie Marsan

«Voglio che immagini un personaggio, un personaggio drammatico come in un libro, un’opera teatrale o un film, ma non digitale, non su una scheda di memoria… analogico, un processo chimico, con la grana dell’immagine. Vecchia scuola, 35 millimetri. Lo vedo attraverso un obiettivo, e non parlo del piccolo schermo, non è tv Raymond. Come ho detto: vecchia scuola, formato cinema. Noi dell’ambiente lo chiamavamo anamorfico, o formato 2.35. E voglio che tu mi segua in questo viaggio cinematico. Perché è cinema, Ray. È bellissimo, splendido cinema. E ora… motore».

Il gangster Mickey Pearson (M. McConaughey), a capo della più grande rete di coltivazione e distribuzione di marijuana del Regno Unito, ha deciso di vendere il suo impero e uscire dal giro per ritirarsi con la moglie Rosalind (M. Dockery). La notizia attira gli interessi più vari e scatena una serie di incidenti, tra cui il furto di una grande partita di cannabis da parte di un gruppo di giovani pugili all’insaputa del loro allenatore (C. Farrell). A conoscenza dei fatti, l’investigatore privato Fletcher (H. Grant) si reca a casa di Raymond Smith (C. Hunnam), braccio destro di Mickey, per vendergli a caro prezzo il suo silenzio e, perché no, una sceneggiatura che racconta tutta la storia.

Nel cuore di ogni amante del gangster contemporaneo c’è nascosta la speranza che Quentin Tarantino, prima o poi, riprenda in mano il genere dopo gli exploit indimenticabili di Le iene e Pulp Fiction. Nel cuore di quello stesso spettatore, innamorato delle trame intricate e delle colonne sonore iconiche, dei dialoghi taglienti e dei personaggi leggendari, c’era invece la convinzione che il Guy Ritchie di Lock & Stock e Snatch non l’avremmo visto mai più. È una coppia che ha sempre dialogato a distanza, quella del cowboy americano e del gentiluomo britannico, perché per ogni Little Green Bag c’è una Hundred High Mile City, per ogni Girl, You’ll Be a Woman Soon una Fuckin’ in the Bushes, per ogni monologo di Samuel L. Jackson uno di Vinnie Jones, per ogni rapina al diner una al banco dei pegni, per ogni trunk shot un ralenti, per ogni Marsellus Wallace un Testarossa e un Pallottola-al-dente Tony per ogni Mr. Wolf. A differenza di Tarantino, con le invenzioni psicologiche di Revolver (2005) e con i muscoli di RocknRolla (2008), a cui aveva lasciato la porta aperta per un seguito mai arrivato, Ritchie aveva prospettato una carriera brillante nel solco del genere, con i suoi guizzi innovativi e i suoi stilemi ricorrenti. Poi, dopo i successi dei due film su Sherlock Holmes, lo spionaggio di Operazione U.N.C.L.E. (2015) e soprattutto dopo King Arthur (2017) e Aladdin (2019), in molti si erano convinti, con un po’ di rammarico, che avesse abbandonato per sempre il genere gangster. Non era così.

Nel cuore di ogni amante del gangster contemporaneo c’è nascosta la speranza che Quentin Tarantino, prima o poi, riprenda in mano il genere dopo gli exploit indimenticabili di Le iene e Pulp Fiction. Nel cuore di quello stesso spettatore, innamorato delle trame intricate e delle colonne sonore iconiche, dei dialoghi taglienti e dei personaggi leggendari, c’era invece la convinzione che il Guy Ritchie di Lock & Stock e Snatch non l’avremmo visto mai più. È una coppia che ha sempre dialogato a distanza, quella del cowboy americano e del gentiluomo britannico, perché per ogni Little Green Bag c’è una Hundred High Mile City, per ogni Girl, You’ll Be a Woman Soon una Fuckin’ in the Bushes, per ogni monologo di Samuel L. Jackson uno di Vinnie Jones, per ogni rapina al diner una al banco dei pegni, per ogni trunk shot un ralenti, per ogni Marsellus Wallace un Testarossa e un Pallottola-al-dente Tony per ogni Mr. Wolf. A differenza di Tarantino, con le invenzioni psicologiche di Revolver (2005) e con i muscoli di RocknRolla (2008), a cui aveva lasciato la porta aperta per un seguito mai arrivato, Ritchie aveva prospettato una carriera brillante nel solco del genere, con i suoi guizzi innovativi e i suoi stilemi ricorrenti. Poi, dopo i successi dei due film su Sherlock Holmes, lo spionaggio di Operazione U.N.C.L.E. (2015) e soprattutto dopo King Arthur (2017) e Aladdin (2019), in molti si erano convinti, con un po’ di rammarico, che avesse abbandonato per sempre il genere gangster. Non era così.

In The Gentlemen c’è tutto del classico Ritchie: i titoli di testa in grande stile, gli incastri temporali, i dialoghi affilati, il montaggio alternato, le scritte in sovrimpressione, le voci off

Con The Gentlemen, Guy Ritchie ritorna ai fasti della prima parte della sua carriera con lo sguardo fine e il mestiere imparato in vent’anni di cinema, senza rinunciare ai marchi di fabbrica che l’hanno reso famoso. C’è tutto del classico Ritchie già a partire dai titoli di testa in grande stile, che a differenza dei fermo immagine underground di Snatch e di quelli grunge di RocknRolla stavolta hanno la forma slow-motion dei personaggi principali che si dissolvono, per coerenza col racconto, nel fumo etereo della marijuana. Ci sono gli incastri temporali, i dialoghi affilati, il montaggio alternato, le scritte in sovrimpressione, le voci off, i gangster leggendari e le bande di criminali da strapazzo. C’è la sua firma, insomma, come sottolinea il logo della GRitchie Brewing Company (l’azienda con cui Ritchie produce birra in Inghilterra) inquadrato in dettaglio in apertura di film mentre il barista spilla una pinta per Mickey. Ma i giubbotti di pelle graffiati e i cappottacci da poche sterle sono diventati giacche di sartoria e completi eleganti, tanto che persino le meccaniche dell’officina di Rosalind portano salopette gessate e la banda dei pugili guidata da Colin Farrell veste tute in trama principe di Galles. E come i costumi dei suoi film, anche lo sguardo del regista britannico si è fatto più raffinato, racconta con la mano consapevole dell’artigiano, prendendosi tutto il gusto di far rivivere il suo mondo e i suoi personaggi.

In formato 2.35, come dice Fletcher a inizio film, ma filmando in digitale, Ritchie mette in scena una lotta per il potere che coinvolge organizzazioni criminali, giornali scandalistici, aristocrazia britannica, tossici e russi pericolosi. Nel far dialogare questi mondi, la scrittura si affida agli incastri narrativi e a dialoghi taglienti che un cast brillante lavora in maniera corale per restituire, coinvolgendo lo spettatore con lo stesso entusiasmo di Colin Farrell quando descrive, in un’intervista dal dietro le quinte del film, cosa l’ha sempre colpito del cinema di Ritchie: «L’improvvisazione! È proprio come il jazz: tutti che rimbalzano dall’uno all’altro, tutte queste note che vengono toccate simultaneamente». E il ritmo verbale e visivo è proprio la cifra del film, ma non il ritmo convulso e forsennato da videoclip a cui altre volte Ritchie si è lasciato andare, piuttosto il tempo dosato e sciolto di un Gene Krupa che si diverte e diverte il pubblico, facendo suonare i suoi strumenti: Grant e Hunnam brillanti e in sintonia, McConaughey solido e tonante al fianco di una ferma Dockery, Jeremy Strong efficace e trattenuto, Eddie Marsan eccezionale anche come macchietta, Farrell memorabile nelle vesti del bizzarro “Coach” dai modi bruschi e dal cuore buono. E tutto senza rinunciare alle sequenze grottesche e irreparabilmente divertenti che caratterizzano il cinema del regista britannico: gli scambi al vetriolo tra Fletcher e Raymond, la piantagione derubata che diventa un video rap, l’irruzione a casa dei ragazzi tossicodipendenti, la fuga dei ragazzini con gli smartphone, Raymond e il Coach che uccidono il cinese Phuc per errore.

In formato 2.35, come dice Fletcher a inizio film, ma filmando in digitale, Ritchie mette in scena una lotta per il potere che coinvolge organizzazioni criminali, giornali scandalistici, aristocrazia britannica, tossici e russi pericolosi. Nel far dialogare questi mondi, la scrittura si affida agli incastri narrativi e a dialoghi taglienti che un cast brillante lavora in maniera corale per restituire, coinvolgendo lo spettatore con lo stesso entusiasmo di Colin Farrell quando descrive, in un’intervista dal dietro le quinte del film, cosa l’ha sempre colpito del cinema di Ritchie: «L’improvvisazione! È proprio come il jazz: tutti che rimbalzano dall’uno all’altro, tutte queste note che vengono toccate simultaneamente». E il ritmo verbale e visivo è proprio la cifra del film, ma non il ritmo convulso e forsennato da videoclip a cui altre volte Ritchie si è lasciato andare, piuttosto il tempo dosato e sciolto di un Gene Krupa che si diverte e diverte il pubblico, facendo suonare i suoi strumenti: Grant e Hunnam brillanti e in sintonia, McConaughey solido e tonante al fianco di una ferma Dockery, Jeremy Strong efficace e trattenuto, Eddie Marsan eccezionale anche come macchietta, Farrell memorabile nelle vesti del bizzarro “Coach” dai modi bruschi e dal cuore buono. E tutto senza rinunciare alle sequenze grottesche e irreparabilmente divertenti che caratterizzano il cinema del regista britannico: gli scambi al vetriolo tra Fletcher e Raymond, la piantagione derubata che diventa un video rap, l’irruzione a casa dei ragazzi tossicodipendenti, la fuga dei ragazzini con gli smartphone, Raymond e il Coach che uccidono il cinese Phuc per errore.

Il cinema di Guy Ritchie «è proprio come il jazz: tutti che rimbalzano dall’uno all’altro, tutte queste note che vengono toccate simultaneamente»

A Fletcher, il personaggio più molesto del film, Guy Ritchie dà poi il compito di portare avanti l’aspetto metacinematografico della pellicola: è lui a raccontare la storia a Raymond e, indirettamente, a raccontarla a noi spettatori. Le sue parole scandiscono la narrazione, che si snoda attraverso la sceneggiatura intitolata Bush (“erba”) che Fletcher, ispirato dagli eventi, ha deciso di scrivere. Una sceneggiatura che in alcuni passaggi Ritchie rappresenta sullo schermo persino direttamente, come quando Fletcher costringe Raymond a fare un doppiaggio dal vivo leggendo le trascrizioni dei dialoghi intercettati, una sceneggiatura a cui l’investigatore privato tiene così tanto da portarla agli studi Miramax (vera casa di produzione del film) per fare un pitch a un produttore. Lì alle sue spalle, nello studio, c’è un poster di Operazione U.N.C.L.E. dello stesso Ritchie, il film ha segnato l’inizio del percorso verso The Gentlemen nelle scelte registiche e nell’eleganza d’annata dei costumi di Joanna Johnston (Salvate il soldato Ryan, I Love Radio Rock, Allied) che hanno inciso il solco su cui si inseriscono quelli di Michael Wilkinson (Watchmen, American Hustle), che qui hanno un valore che trascende la straordinaria qualità della loro fattura, tanto che in sceneggiatura il film conteneva persino una riflessione filosofica sugli abiti, in una scena poi tagliata in montaggio. «È una meravigliosa metafora per la vita, chi indossa che cosa», dice Ritchie in un’intervista a Collider, «in parte il film gira intorno alla domanda “sei tu ad indossare l’abito o è l’abito ad indossare te?”, letteralmente e metaforicamente». E Ritchie, l’abito del gangster, lo indossa alla perfezione.

La storia di Mickey, che vuole uscire dal giro e ripulire le sue mani sporche di sangue, sembra una metafora del percorso di Ritchie, partito dal materiale grezzo di Lock & Stock e Snatch per arrivare al taglio di sartoria di questo suo ultimo film. Ci si augura però che questo sia un punto di evoluzione del suo percorso e non un commiato, che non voglia uscire dal giro del cinema gangster. Perché per quanto certi meccanismi siano talmente rodati da essere limpidi e prevedibili anche agli occhi del più novizio degli spettatori, è sorprendente la freschezza con cui Ritchie riesce a metterli in scena, senza dare mai l’impressione di una stanca ripetizione di cliché (come invece apparivano alcune sequenze di RocknRolla). Ci racconta una storia che abbiamo già sentito, eppure non fa nessuna fatica a portarci ancora una volta dentro quell’universo che conosce così bene. The Gentlemen rischiava di essere una fiacca riproposizione del già visto, e invece ha l’eleganza e la semplicità di un classico. Certo, non c’è l’ambizione di Revolver né la forza dirompente di Snatch, ma nonostante non sia il suo film migliore, nonostante non abbia niente di rivoluzionario, se c’è una cosa certa è che The Gentlemen è vecchia scuola, formato 2.35. E vale la pena seguire Guy Ritchie in questo viaggio cinematico. Perché è cinema, ragazzi: è bellissimo, splendido cinema.

La storia di Mickey, che vuole uscire dal giro e ripulire le sue mani sporche di sangue, sembra una metafora del percorso di Ritchie, partito dal materiale grezzo di Lock & Stock e Snatch per arrivare al taglio di sartoria di questo suo ultimo film. Ci si augura però che questo sia un punto di evoluzione del suo percorso e non un commiato, che non voglia uscire dal giro del cinema gangster. Perché per quanto certi meccanismi siano talmente rodati da essere limpidi e prevedibili anche agli occhi del più novizio degli spettatori, è sorprendente la freschezza con cui Ritchie riesce a metterli in scena, senza dare mai l’impressione di una stanca ripetizione di cliché (come invece apparivano alcune sequenze di RocknRolla). Ci racconta una storia che abbiamo già sentito, eppure non fa nessuna fatica a portarci ancora una volta dentro quell’universo che conosce così bene. The Gentlemen rischiava di essere una fiacca riproposizione del già visto, e invece ha l’eleganza e la semplicità di un classico. Certo, non c’è l’ambizione di Revolver né la forza dirompente di Snatch, ma nonostante non sia il suo film migliore, nonostante non abbia niente di rivoluzionario, se c’è una cosa certa è che The Gentlemen è vecchia scuola, formato 2.35. E vale la pena seguire Guy Ritchie in questo viaggio cinematico. Perché è cinema, ragazzi: è bellissimo, splendido cinema.

«Per essere il re della giungla, non basta comportarsi da re. Devi essere il re»

USA-GB 2020 – Gang. 113’ ★★★★★

Commenta