Star Trek - Un nuovo inizio

J.J. Abrams e la reinvenzione di una leggenda

Se rileggere,  riproporre e rinnovare i miti è sempre stata impresa ardua, riportarli non solo alla luce, ma allo splendore è un’impresa che soltanto l’enfant prodige di Hollywood J.J. Abrams poteva portare a termine. Creatore di serie di culto come Alias, Lost e Fringe, il regista newyorkese nasce artisticamente grazie ad «una Super8 con lenti orribili e niente sonoro» appartenuta ai genitori, figlio della televisione e del cinema, ma soprattutto della passione per tutto ciò che è invenzione, creazione nel campo del visivo. L’omaggio della pellicola omonima al primo mezzo di ripresa di cui abbia mai potuto disporre ne celebra proprio lo stimolo all’invenzione di qualcosa di altro che ha dato, nel corso dei decenni, le prime opportunità espressive ad intere generazioni di futuri cineasti, Spielberg su tutti. «È stato l’inizio di un modo per esprimere e sperimentare. Creare qualcosa dal nulla: concetto molto potente per un ragazzino».

riproporre e rinnovare i miti è sempre stata impresa ardua, riportarli non solo alla luce, ma allo splendore è un’impresa che soltanto l’enfant prodige di Hollywood J.J. Abrams poteva portare a termine. Creatore di serie di culto come Alias, Lost e Fringe, il regista newyorkese nasce artisticamente grazie ad «una Super8 con lenti orribili e niente sonoro» appartenuta ai genitori, figlio della televisione e del cinema, ma soprattutto della passione per tutto ciò che è invenzione, creazione nel campo del visivo. L’omaggio della pellicola omonima al primo mezzo di ripresa di cui abbia mai potuto disporre ne celebra proprio lo stimolo all’invenzione di qualcosa di altro che ha dato, nel corso dei decenni, le prime opportunità espressive ad intere generazioni di futuri cineasti, Spielberg su tutti. «È stato l’inizio di un modo per esprimere e sperimentare. Creare qualcosa dal nulla: concetto molto potente per un ragazzino».

E bisognava proprio ricreare qualcosa dal nulla quando, nel 2005, dopo cinque serie televisive e dieci pellicole cinematografiche e nonostante le strenue lotte dei fan della serie, fu inevitabile la chiusura di Star Trek: Enterprise. Dalle ceneri di quello che appariva come l’epitaffio di una leggenda, Abrams ha saputo, in concerto con il direttore della fotografia Daniel Mindel e con gli sceneggiatori Alex Kurtzman e Roberto Orci, far letteralmente rinascere la saga.

E bisognava proprio ricreare qualcosa dal nulla quando, nel 2005, dopo cinque serie televisive e dieci pellicole cinematografiche e nonostante le strenue lotte dei fan della serie, fu inevitabile la chiusura di Star Trek: Enterprise. Dalle ceneri di quello che appariva come l’epitaffio di una leggenda, Abrams ha saputo, in concerto con il direttore della fotografia Daniel Mindel e con gli sceneggiatori Alex Kurtzman e Roberto Orci, far letteralmente rinascere la saga.

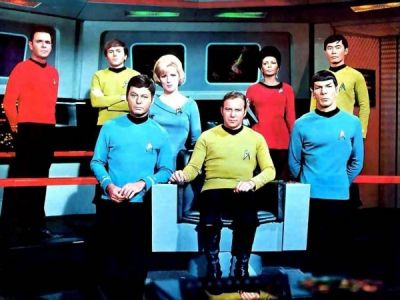

Il lavoro fotografico studiato con il sudafricano Mindel è uno dei più grandi pregi della sua riscrittura filmica: sfruttando i colori primari peculiari delle uniformi della Flotta Stellare Abrams dissemina di luci scenografiche gialle, blu e rosse l’esterno e l’interno delle navi spaziali creando, nel rapporto dialettico con una regia fluida, un’estremo dinamismo di ripresa. L’abuso di flare e luce in macchina diventa la regola per realizzare meravigliosi giochi di luce e colore suggerendo «l’idea che il futuro potesse essere così luminoso da non poter essere contenuto nel fotogramma».

La storia, che si inserisce nella linea temporale di Star Trek come un prequel della serie originale, racconta l’incontro tra Kirk e Spock e la genesi della leggendaria Enterprise in una realtà alternativa. Pur facendo largo uso dell’effettistica per restituire la spettacolarità dell’azione riesce allo stesso tempo nell’arduo compito di farla coincidere con l’ampiezza della riflessione e con l’emozione, perché dopotutto, sebbene il regista sia amante dichiarato della tecnologia, «alla fine sono solo effetti. Ogni scelta stilistica è inutile se la storia non ti cattura, se non sei emotivamente vicino ai personaggi».

Non è un caso che Abrams abbia riconfermato l’intera squadra con cui ha reinventato Star Trek per il secondo episodio di una trilogia annunciata. In Into Darkness, al posto del Nero di Eric Bana, l’antagonista del Capitano Kirk è interpretato dall’astro nascente della televisione e del cinema Benedict Cumberbatch. Salito alla ribalta con l’instabile e brillante interpretazione dell’investigatore Holmes nella miniserie Sherlock di Mark Gatiss e Steven Moffat – lanciata dalla regia di Paul McGuigan con Martin Freeman nei panni del Dottor Watson – l’attore londinese ne ha fatto un biglietto da visita che gli ha permesso di farsi spazio in campo teatrale e cinematografico: dal Frankenstein di Danny Boyle a La talpa di Thomas Alfredson. Ancora una volta, sembra perfetta la selezione che in precedenza aveva trovato in Chris Pine la fiera umanità del Capitano Kirk, in Zoë Saldaña la calda passione di Uhura e in Zachary Quinto la ieratica glacialità di Spock.

A cavallo delle stelle, Abrams ha in cantiere un progetto ancor più colossale, dare la luce ad un’altra trilogia, la terza dell’immortale saga di Star Wars affidatagli dalla Disney dopo l’acquisto della Lucasfilm. Un sogno che prende forma per chi nel 1977, all’uscita di Una nuova speranza, aveva undici anni e ne racconta l’incontro sul grande schermo come di una folgorazione, «un’esperienza esplosiva. Qualcosa che non avevo mai provato prima, né ho più provato dopo. Mi travolse l’epica del racconto, il sentimento di qualcosa che va oltre la vita».

A cavallo delle stelle, Abrams ha in cantiere un progetto ancor più colossale, dare la luce ad un’altra trilogia, la terza dell’immortale saga di Star Wars affidatagli dalla Disney dopo l’acquisto della Lucasfilm. Un sogno che prende forma per chi nel 1977, all’uscita di Una nuova speranza, aveva undici anni e ne racconta l’incontro sul grande schermo come di una folgorazione, «un’esperienza esplosiva. Qualcosa che non avevo mai provato prima, né ho più provato dopo. Mi travolse l’epica del racconto, il sentimento di qualcosa che va oltre la vita».

E proprio di questo è stato capace nel rimodellare l’universo trekkiano, aggiornandolo ai tempi e agli stili, portare in campo il sentimento scoprendo  l’umanità di personaggi che, proprio nell’immortalità delle loro figure leggendarie, mantenevano nella serie originale quella patina, quella distanza venerabile che c’è tra dèi e proseliti, tra idoli e idolatri, e che ne ha allungato negli anni la schiera di adoratori. «Per me l’originale Star Trek era difficile: non mi sentivo coinvolto. Era interessante, filosofico, pieno di dilemmi. Mancavano quelle emozioni, quella vulnerabilità che ci fa ridere e piangere con i personaggi». Lo sguardo conclusivo tra il Kirk di Pine e lo Spock di Quinto è la prova che la comprensione di una reciproca vulnerabilità non sia un ostacolo ma un dono, per i due complici compagni di viaggio e per lo spettatore.

l’umanità di personaggi che, proprio nell’immortalità delle loro figure leggendarie, mantenevano nella serie originale quella patina, quella distanza venerabile che c’è tra dèi e proseliti, tra idoli e idolatri, e che ne ha allungato negli anni la schiera di adoratori. «Per me l’originale Star Trek era difficile: non mi sentivo coinvolto. Era interessante, filosofico, pieno di dilemmi. Mancavano quelle emozioni, quella vulnerabilità che ci fa ridere e piangere con i personaggi». Lo sguardo conclusivo tra il Kirk di Pine e lo Spock di Quinto è la prova che la comprensione di una reciproca vulnerabilità non sia un ostacolo ma un dono, per i due complici compagni di viaggio e per lo spettatore.

Pur nell’irripetibile e circolare singolarità del suo Star Trek, che ben si sarebbe prestato a rimanere un unicum, Abrams fa la scelta giusta nel prendere le distanze dal suo stesso lavoro, presentando Into Darkness, nella migliore tradizione trekkiana, non come un sequel ma come un nuovo capitolo della saga, indipendente e allo stesso tempo perfettamente inserito nella sua organica complessità. A quarantasette anni dalla messa in onda del primo episodio, un coetaneo newyorkese nato lo stesso anno della serie originale dona nuova linfa vitale all’universo di Gene Roddenberry, la cui creatura eterogenea e polimorfa continua a restitere alle ingiurie del tempo.

Galleria

Commenta