Scrivere grande cinema

Mank e la vitale insondabile importanza degli sceneggiatori cinematografici, da Flaiano e Guerra a Jack Fincher

Quando si parla di cinema, rare volte ci si concentra su quello strano oggetto che è la sceneggiatura: se è buona, si tende quasi a darla per scontata, magari soffermandosi sulla riuscita della storia raccontata o dei dialoghi; al contrario, se non lo è, si va alla ricerca delle falle e delle incongruenze, le cui colpe non sono sempre da attribuire al copione: perché in fase di regia e poi di montaggio si possono commettere degli errori non più attribuibili al povero sceneggiatore, un autore sui generis sul quale è arduo operare un lavoro filologico vero e proprio, giacché il suo testo, nelle mani del regista, è soggetto a tagli, modifiche e anche a stravolgimenti.

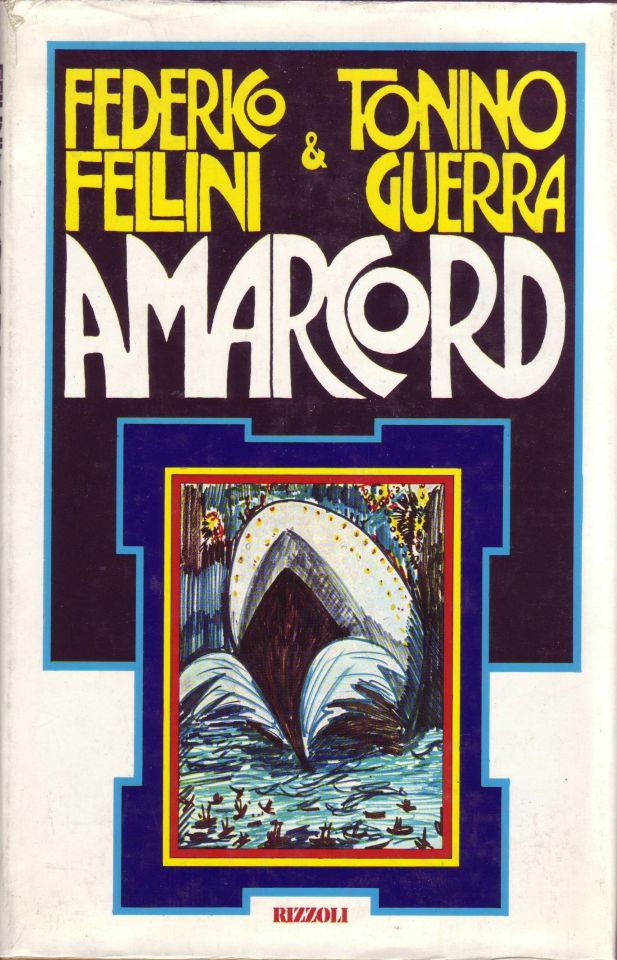

C’è stato un tempo in cui gli sceneggiatori erano delle figure ibride, poco inquadrabili, perlopiù intellettuali prestati alla settima arte. Restando nel nostro paese, un caso esemplare può essere quello di Ennio Flaiano, che firmò un solo grande romanzo (Tempo di uccidere, 1947, primo premio Strega e lettura bonus delle nostre Dieci fotografie (fedeli) dell’Italia coloniale) e in seguito fu maestro dell’aforisma, dell’elzeviro e della prosa breve, mettendo poi la sua penna graffiante al servizio delle opere di Fellini, Antonioni, Risi, Rossellini, Monicelli e molti altri. In coppia con Flaiano, c’è almeno un altro alieno, Rodolfo Sonego, uomo dal retroterra scientifico nonché fucina infinita di storie e idee per il grande schermo raccontato nel bellissimo saggio di Tatti Sanguineti Il cervello di Alberto Sordi (Adelphi, 2015), dove viene ripercorsa la sua carriera, determinante per i tipi umani dell’Albertone nazionale, e dunque per l’intera commedia nostrana – tra i tanti, Un eroe dei nostri tempi (1957), Il vedovo (1959), Il vigile (1960), Una vita difficile (1961), Lo scopone scientifico (1972). Furono poi tanti i poeti, gli scrittori e i drammaturghi, alle volte in via temporanea e altre no, in forza al cinema: pensiamo per esempio a Tonino Guerra, Achille Campanile, Giorgio Bassani, Alberto Moravia, Luigi Malerba; e l’elenco potrebbe continuare. Ed è lungo l’elenco di chi più volte passò dietro la macchina da presa come Mario Soldati o Curzio Malaparte, una sola volta con Il Cristo proibito (1951) – Pasolini, invece, non avrebbe neanche bisogno d’esser nominato.

C’è stato un tempo in cui gli sceneggiatori erano delle figure ibride, poco inquadrabili, perlopiù intellettuali prestati alla settima arte. Restando nel nostro paese, un caso esemplare può essere quello di Ennio Flaiano, che firmò un solo grande romanzo (Tempo di uccidere, 1947, primo premio Strega e lettura bonus delle nostre Dieci fotografie (fedeli) dell’Italia coloniale) e in seguito fu maestro dell’aforisma, dell’elzeviro e della prosa breve, mettendo poi la sua penna graffiante al servizio delle opere di Fellini, Antonioni, Risi, Rossellini, Monicelli e molti altri. In coppia con Flaiano, c’è almeno un altro alieno, Rodolfo Sonego, uomo dal retroterra scientifico nonché fucina infinita di storie e idee per il grande schermo raccontato nel bellissimo saggio di Tatti Sanguineti Il cervello di Alberto Sordi (Adelphi, 2015), dove viene ripercorsa la sua carriera, determinante per i tipi umani dell’Albertone nazionale, e dunque per l’intera commedia nostrana – tra i tanti, Un eroe dei nostri tempi (1957), Il vedovo (1959), Il vigile (1960), Una vita difficile (1961), Lo scopone scientifico (1972). Furono poi tanti i poeti, gli scrittori e i drammaturghi, alle volte in via temporanea e altre no, in forza al cinema: pensiamo per esempio a Tonino Guerra, Achille Campanile, Giorgio Bassani, Alberto Moravia, Luigi Malerba; e l’elenco potrebbe continuare. Ed è lungo l’elenco di chi più volte passò dietro la macchina da presa come Mario Soldati o Curzio Malaparte, una sola volta con Il Cristo proibito (1951) – Pasolini, invece, non avrebbe neanche bisogno d’esser nominato.

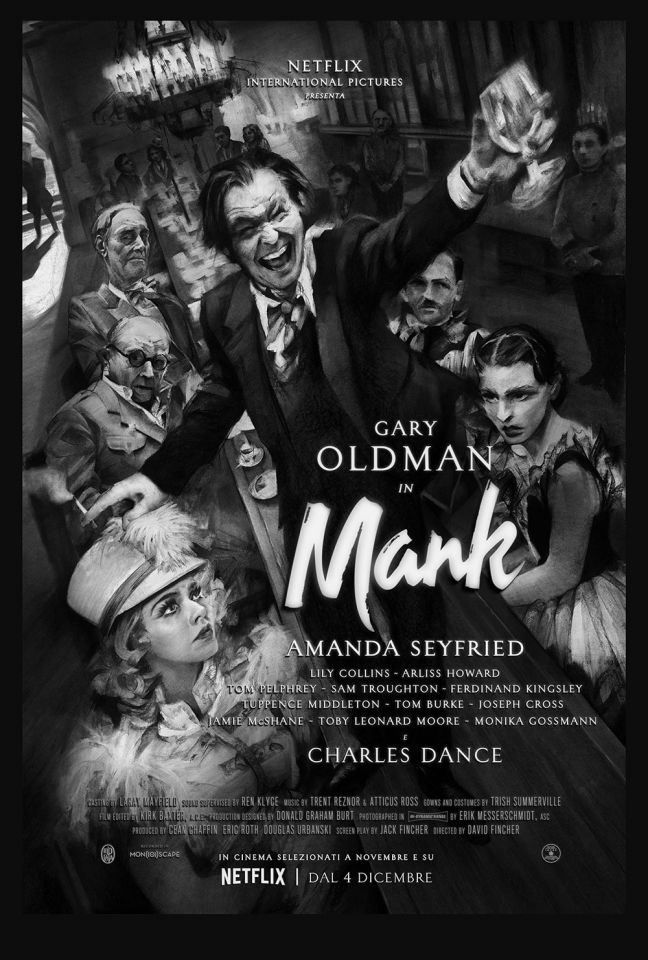

Dall’altra parte dell’Oceano, più precisamente a Hollywood tra la metà degli anni Trenta e i primi Quaranta, c’erano invece sceneggiatori come Herman J. Mankiewicz, attorno al quale ruota Mank (2020), il nuovo film di David Fincher che, per realizzarlo, ha rispolverato una sceneggiatura scritta dal padre Jack che avrebbe dovuto esser diretta negli anni Novanta, probabilmente dopo The Game (1997). Herman J. Mankiewicz, da tutti chiamato Mank, era il fratello dell’oggi più celebre Joseph, regista di Eva contro Eva (1950), Giulio Cesare (1953), Un americano tranquillo (1958), Cleopatra (1963) e Gli insospettabili (1972). Fatti i dovuti distinguo, Mank era un personaggio simile agli italiani elencati poco sopra: fu dapprima giornalista, critico teatrale e drammaturgo, e il suo profilo era vicino a quello del letterato. La sua passione per i classici, in particolare per il Don Chisciotte, carattere in cui di certo si rispecchiava, viene evidenziata anche nell’ultimo lungometraggio di Fincher, incentrato su quello che indubbiamente è il suo lavoro più noto: la sceneggiatura di Quarto Potere (1941).

È arduo, anche per il più colto dei cinefili, immaginare quel capolavoro senza Orson Welles, o meglio con un Welles in disparte, che diventa un nome a cui si allude e viene ridotto a una sorta di presenza fantasmatica: encomiabile, in tal senso, l’interpretazione di Tom Burke, che restituisce in modo pressoché identico e a tratti inquietante la voce dell’allora ventiquattrenne Orson Welles; e dico «voce» perché nel film il suo personaggio è innanzitutto una voce al telefono che a poco a poco si fa corpo, con tanto di breve replica dell’inquadratura wellesiana contre-plongée.

È arduo, anche per il più colto dei cinefili, immaginare quel capolavoro senza Orson Welles, o meglio con un Welles in disparte, che diventa un nome a cui si allude e viene ridotto a una sorta di presenza fantasmatica: encomiabile, in tal senso, l’interpretazione di Tom Burke, che restituisce in modo pressoché identico e a tratti inquietante la voce dell’allora ventiquattrenne Orson Welles; e dico «voce» perché nel film il suo personaggio è innanzitutto una voce al telefono che a poco a poco si fa corpo, con tanto di breve replica dell’inquadratura wellesiana contre-plongée.

Welles, per quanto determinante, rimane sullo sfondo; ed è Mank, impersonato da un debordante Gary Oldman (di nuovo in odor di Oscar?) che infonde in esso tutto il suo mestiere, a fagocitare la frammentata narrazione della pellicola, la cui struttura ricalca in parte quella circolare di Quarto Potere – idea, come si sostiene nel film, che fu farina del sacco di Mankiewicz. Non è un caso che lo stesso Welles, in una delle interviste fattagli da Peter Bogdanovich e raccolte in This Is Orson Welles (1998, in italiano Il cinema secondo Orson Welles, trad. di Roberto Buffagni, Il Saggiatore, 2016), volume prezioso al pari di quello imprescindibile della coppia Hitchcock-Truffaut, alla domanda sull’importanza del lavoro dello sceneggiatore avesse risposto: «Il contributo di Mankiewicz? Enorme».

Sarà di Mankiewicz anche l’idea della slitta-Rosebud, come Orson Welles ricorda a Bogdanovich: «Rosebud era di Mank»

Una tesi che sembra andare quasi in controtendenza con quella di Bogdanovich che, da critico e storico di Welles, giudicava invece preponderante la riscrittura da parte del giovane attore, autore, regista e produttore. Mank va invece nella direzione opposta, mostrandoci un uomo isolato e costretto a letto dopo un incidente stradale, con una cameriera e una dattilografa al suo servizio, nell’atto di scrivere di suo pugno, in un tempo ridotto da novanta a sessanta giorni, la sceneggiatura del futuro Citizen Kane.

A partire da quella tranche narrativa datata 1940, lo spettatore viene catapultato in una serie di salti temporali nei quali viene ricostruita una parte del passato di Mank: vediamo soprattutto i suoi rocamboleschi rapporti con le case di produzione hollywoodiane, e in più emerge il ritratto di un uomo geniale, dall’intelletto finissimo; un talento sprecato, dissipato anche a causa delle dipendenze, alcol e scommesse su tutte. Mank è un vulcano di idee e di battute pungenti; non tiene mai a freno la lingua, neppure di fronte a chi gli dà da mangiare. In mezzo a tanti uomini immersi fino al collo nel potere, sia esso economico, politico o mediatico, conosce il magnate della stampa William Randolph Hearst e la moglie, l’attrice Marion Davies, qui ben interpretata da Amanda Seyfried, e da loro prenderà spunto per i personaggi di Charles Foster Kane e Susan Alexander Kane. E sua sarà anche l’idea della slitta-Rosebud, come Orson Welles ricorda a Bogdanovich: «Rosebud era di Mank», rivendicando però come suo «il trucco dei punti di vista».

A partire da quella tranche narrativa datata 1940, lo spettatore viene catapultato in una serie di salti temporali nei quali viene ricostruita una parte del passato di Mank: vediamo soprattutto i suoi rocamboleschi rapporti con le case di produzione hollywoodiane, e in più emerge il ritratto di un uomo geniale, dall’intelletto finissimo; un talento sprecato, dissipato anche a causa delle dipendenze, alcol e scommesse su tutte. Mank è un vulcano di idee e di battute pungenti; non tiene mai a freno la lingua, neppure di fronte a chi gli dà da mangiare. In mezzo a tanti uomini immersi fino al collo nel potere, sia esso economico, politico o mediatico, conosce il magnate della stampa William Randolph Hearst e la moglie, l’attrice Marion Davies, qui ben interpretata da Amanda Seyfried, e da loro prenderà spunto per i personaggi di Charles Foster Kane e Susan Alexander Kane. E sua sarà anche l’idea della slitta-Rosebud, come Orson Welles ricorda a Bogdanovich: «Rosebud era di Mank», rivendicando però come suo «il trucco dei punti di vista».

Accarezzavo una vecchia idea – quella di raccontare la stessa storia parecchie volte – e di far vedere esattamente la stessa scena da diversi punti di vista. Sostanzialmente, l’idea usata in Rashomon parecchio tempo dopo. A Mank piaceva, e così cominciammo a cercare il protagonista della storia. Qualche importante personaggio americano, non un politico, perché avremmo dovuto indicarlo con precisione. La prima idea fu Howard Hughes, ma passammo in fretta ai padroni della stampa.

L’operazione di Fincher, al netto di alcuni difetti come il gioco di analessi e prolessi portato alle estreme conseguenze che rischia talvolta di disorientare chi guarda e di una sovrabbondanza di parole a scapito di immagini che già avrebbero potuto parlare da sole, è un sentito omaggio a Mankiewicz e a Quarto Potere: uno spaccato dell’industria cinematografica di quegli anni non esente da critiche che vanno a minarne anche il sostrato socio-politico. Il tutto è messo in scena in modo elegante, classico, come il cineasta americano ci ha abituati grossomodo da Zodiac (2007) in avanti. Quella di Fincher è ormai una regia da maestro, supportata qui dalla fotografia in bianco e nero di Erik Messerschmidt e contrappuntata dalle musiche degli ormai immancabili Trent Reznor e Atticus Ross, che giocoforza rinunciano all’elettronica e ai sintetizzatori in favore di fiati e di altri strumenti più tradizionali.

Mank, nonostante alcune imperfezioni, è un film sentito, dove si vedono sia la testa sia il cuore dei suoi autori, David e Jack Fincher, un film dove è palpabile l’omaggio agli sceneggiatori rimasti nell’ombra, ai tanti cervelli spremuti per cercare un’idea, una battuta, un colpo di scena, una trama: li vediamo chiusi in stanze fumose a fare tutto men che lavorare e nella scena successiva li ritroviamo davanti al produttore pronti a improvvisare un soggetto. Ma quando Fincher vuole portarci veramente nel laboratorio del genio, ci mostra Mank alle prese con Quarto potere in assenza di Welles: steso nel letto a fumare una sigaretta dietro l’altra e a dettare alla sua assistente parole che già annunciano il capolavoro che tutti conosciamo.

Mank, nonostante alcune imperfezioni, è un film sentito, dove si vedono sia la testa sia il cuore dei suoi autori, David e Jack Fincher, un film dove è palpabile l’omaggio agli sceneggiatori rimasti nell’ombra, ai tanti cervelli spremuti per cercare un’idea, una battuta, un colpo di scena, una trama: li vediamo chiusi in stanze fumose a fare tutto men che lavorare e nella scena successiva li ritroviamo davanti al produttore pronti a improvvisare un soggetto. Ma quando Fincher vuole portarci veramente nel laboratorio del genio, ci mostra Mank alle prese con Quarto potere in assenza di Welles: steso nel letto a fumare una sigaretta dietro l’altra e a dettare alla sua assistente parole che già annunciano il capolavoro che tutti conosciamo.

In alcuni momenti pare di vedere all’opera un romanziere: tanto per l’esattezza delle frasi e delle descrizioni, quanto per il modo in cui tratteggia i suoi personaggi, oramai già lontani dalla realtà a lui nota e già divenuti personaggi di carta, pronti di lì a poco a tramutarsi in celluloide. In tal modo il regista vuole darci un messaggio preciso, dando allo spettatore, anche a quello meno avvezzo al lavoro che si cela dietro un film, l’idea di un processo in continua evoluzione e che nasce prima di tutto per iscritto.

Cosa sarebbero stati Taxi Driver e Toro Scatenato senza la mano di Paul Schrader, oppure Apocalypse Now senza il contributo di John Milius?

Lo stesso Mank era già stato scritto da Jack Fincher negli anni Novanta, e qui sarebbe interessante sapere quanto il figlio sia intervenuto sul lavoro del padre – un dato, senza il testo alla mano, per noi assai arduo da estrapolare. Viene da chiedersi, per citare alcuni degli esempi più eclatanti, che cosa sarebbero stati Taxi Driver e Toro Scatenato senza la mano di Paul Schrader, oppure Apocalypse Now senza il contributo di John Milius? E Mank naturalmente ci chiede: cosa sarebbe stato Quarto potere senza il testo di Herman J. Mankiewicz? La storia, anche quella del cinema, non si fa con i se, ma guardando il film di Fincher viene da pensare che avremmo avuto, con tutta probabilità, un film ben diverso.

Leggi la nostra recensione del film qui ► Mank di David Fincher

Commenta