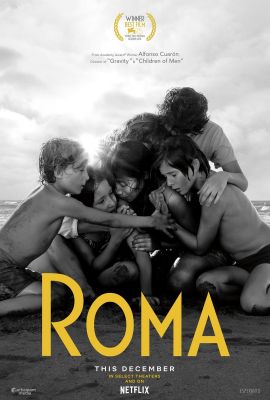

Roma di Alfonso Cuarón

con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Diego Cortina Autrey

Sul cemento puntinato dell’atrio esterno di casa si riverberano i suoni rassicuranti della mattina. Pian piano, una copiosa quantità d’acqua si fa largo e, mischiandosi alla schiuma del sapone e alla luce del sole, staglia su quello stesso pavimento un riflesso che da terra si rivolge al cielo: qui passa improvvisamente un aeroplano.

A pulire la superficie, spesso sporcata dagli escrementi del cane giocherellone dei padroni, è Cleo (Y. Aparicio), giovane domestica indigena che lavora al servizio di una famiglia benestante di discendenza spagnola, nell’instabile Città del Messico dei primissimi anni Settanta. La donna, tuttofare affidabile, rispettosa e pudica, si occupa della casa e dei quattro figli del dottor Antonio e di Sofia (M. de Tavira), spesso distolta dai pensieri di un marito assente e tanto donnaiolo quanto maniacalmente preciso nel parcheggiare il suo macchinone all’interno dell’angusto atrio di casa.

Dopo cinque anni di silenzio dal pluripremiato Gravity – vincitore di ben sette premi Oscar, tra cui quelli alla miglior regia e al miglior montaggio – il regista messicano Alfonso Cuarón firma il suo nono film, Roma, aggiudicandosi il Leone d’Oro alla 75ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il giorno della consegna dell’ambito premio è casualmente anche il giorno del compleanno di “Libo”, Liboria Rodríguez, la domestica della sua infanzia a cui il film, a larghe tinte autobiografiche, è ispirato e dedicato con «immenso amore».

Dopo cinque anni di silenzio dal pluripremiato Gravity – vincitore di ben sette premi Oscar, tra cui quelli alla miglior regia e al miglior montaggio – il regista messicano Alfonso Cuarón firma il suo nono film, Roma, aggiudicandosi il Leone d’Oro alla 75ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il giorno della consegna dell’ambito premio è casualmente anche il giorno del compleanno di “Libo”, Liboria Rodríguez, la domestica della sua infanzia a cui il film, a larghe tinte autobiografiche, è ispirato e dedicato con «immenso amore».

A dispetto delle apparenze del nome, dunque, la Roma di Cuarón è un quartiere di Città del Messico – “Colonia Roma” – vissuto da bambino; un quartiere che si materializza in immagini nostalgiche, forse rubando proprio alla nostra Roma quella rocambolesca magia senza tempo che le appartiene da sempre, non solo in quanto città eterna, ma anche per l’essere intrinsecamente portavoce di tutto un cinema che, da Fellini a Pasolini, rientra a pieno titolo tra le fonti d’ispirazione di Cuarón. Destinate all’eternità sono allora le memorie del regista che, in un’intima trasposizione cinematografica, diventano, fin dai primissimi e dichiarati intenti, universali e di tutti.

Cuarón mette sullo schermo un dialogo trasversale tra presente e passato, una pellicola «intima e universale, che parla di una famiglia, di una città, di un Paese»

Nel rigore formale di un elegante bianco e nero che, per sua stessa ammissione, ha costituito da sempre parte irrinunciabile del dna dell’idea e del film, Cuarón mette sullo schermo un dialogo trasversale tra presente e passato, sia in termini prettamente estetico-formali, sia in chiave sociale e politica. Il risultato è appunto una pellicola «intima e universale, che parla di una famiglia, di una città, di un Paese», mettendo al centro del suo racconto la donna all’interno di un micro-mondo familiare. Fuori, come dentro, c’è un mondo in trasformazione, in cui forze della natura quali terremoti e incendi, si alternano a tensioni sociali, stragi feroci – come “El Halconazo”, la nota strage del 1971 ai danni degli studenti messicani – e tradimenti. In questo contesto complesso e problematico, Cleo e Sofia, ben al di là dei propri ruoli sociali, si ritrovano pian piano a condividere un abbandono amaro e a dover riappropriarsi, con umana solidarietà, del proprio ruolo di donna attraverso una faticosa rielaborazione del dolore, il cui culmine è rappresentato dalla perdita della piccola che Cloe porta in grembo e che nascerà priva di vita. È lo spazio sacro dei sentimenti, dell’umanità e della dignità che rende uguale l’uomo persino davanti al suo carnefice, trascendendo ogni tipo di differenza. Il perno narrativo in tal senso è rappresentato proprio da Cleo che si fa, sulla sua stessa pelle, testimone fragile e coraggiosa di eventi tragici che dai confini domestici si estendono a quelli della società messicana in un delicato periodo storico alle soglie del cambiamento.

Attraverso panoramiche e piani sequenza densi e avvolgenti, Cuarón estende così il tempo del film al tempo infinito del ricordo, tessendo i quadri di un’opera maestosa ed emozionante, che a poco a poco, delicatamente, prende le sembianze di un canto, di un’ode alla madre, in senso vastissimo. Un canto che si riverbera nelle onde e nella profonda dignità di Cleo e del suo pianto silente, cristallizzato nell’incantevole piano sequenza in cui la giovane donna, sconfiggendo la paura per il mare e pur non sapendo nuotare, salva i “suoi” due bambini, riappropriandosi, con coraggio e forza inaspettata, della perduta maternità. In un controluce commovente, la famiglia tutta si stringe attorno a Cleo, quasi a recitare l’indicibile poesia del grembo materno. E se l’acqua, collante simbolico del film, inondava il pavimento nella prima immagine di Roma, l’ultima inquadratura si rivolge al cielo, al futuro. Protesa, come del resto lo sguardo di Cuarón, a un cinema puro e ai luoghi eterni che gli appartengono.

Attraverso panoramiche e piani sequenza densi e avvolgenti, Cuarón estende così il tempo del film al tempo infinito del ricordo, tessendo i quadri di un’opera maestosa ed emozionante, che a poco a poco, delicatamente, prende le sembianze di un canto, di un’ode alla madre, in senso vastissimo. Un canto che si riverbera nelle onde e nella profonda dignità di Cleo e del suo pianto silente, cristallizzato nell’incantevole piano sequenza in cui la giovane donna, sconfiggendo la paura per il mare e pur non sapendo nuotare, salva i “suoi” due bambini, riappropriandosi, con coraggio e forza inaspettata, della perduta maternità. In un controluce commovente, la famiglia tutta si stringe attorno a Cleo, quasi a recitare l’indicibile poesia del grembo materno. E se l’acqua, collante simbolico del film, inondava il pavimento nella prima immagine di Roma, l’ultima inquadratura si rivolge al cielo, al futuro. Protesa, come del resto lo sguardo di Cuarón, a un cinema puro e ai luoghi eterni che gli appartengono.

«Siamo sole, non importa quello che ti dicono

Alla fine siamo sempre sole».

MEX-USA 2018 – Dramm. 135’ ★★★★

Commenta