Quello che Trump (non) dice

Il dietrofont degli USA sull'accordo di Parigi e le conseguenze delle scelte di Donald Trump

Come Presidente, devo anteporre il benessere dei cittadini americani a qualunque altra cosa.

Donald J. Trump, 01/06/2017

E il benessere delle future generazioni di cittadini statunitensi?

Ben poca sorpresa ha suscitato l’annuncio del Presidente degli Stati Uniti sulle proprie intenzioni di ritirare il paese dall’Accordo sul clima di Parigi del 2015. Donald Trump lo aveva promesso ai suoi elettori in campagna elettorale, cercando di fare breccia nel consenso dell’America profonda, ma anche attirando a sé il plauso e il sostegno dei rappresentanti di una serie di interessi economici molto forti nel settore della produzione e dell’energia. Minatori, operai dell’indotto dell’automobile e dell’industria pesante costituiscono infatti una parte molto rilevante del suo elettorato negli stati del Midwest che ne hanno determinato l’elezione. Con la sua amministrazione, Trump intende rimuovere tutti i possibili ostacoli alla crescita di questi settori ad alta intensità di capitale e materiali, che sono stati anche fra quelli maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria del 2008. Attraverso una deregulation ambientale che sta già intraprendendo a discapito di molte leggi approvate da Obama, Trump mira a promuovere una crescita economica e occupazionale ad alta intensità di emissioni. Solo fra qualche anno potremo verificare se gli Stati Uniti saranno cresciuti al ritmo del 3-4%, secondo le previsioni assai ottimistiche del Presidente, o se con tassi compatibili anche con una politica economica più attenta alla sostenibilità, nel rispetto degli impegni di Parigi. Perseguire una crescita a tutti i costi, business as usual, porterebbe tuttavia a benefici nel breve termine di poco conto se paragonati alle ripercussioni che una mancata mitigazione del cambiamento climatico avrebbe in futuro su moltissime città e interi settori dell’economia statunitense e, in definitiva, sul benessere dei cittadini del paese. In questo modo, gli Stati Uniti scambiano benessere presente con benessere futuro, su un mercato che rischia di trasformarsi in un tribunale della storia in cui le scelte di oggi saranno giudicate dalle generazioni di domani.

Ci sono 8° (molto freddo) e neve a New York nel Memorial Day – dite ai cosiddetti “scienziati” che vogliamo il riscaldamento globale adesso!

Donald J. Trump, 27/05/2013

Uno dei 115 tweet in cui Trump si esprime contro il cambiamento climatico

L’unica sorpresa è forse che il Presidente degli Stati Uniti ci ha risparmiato attacchi alla veridicità scientifica e alle evidenze del cambiamento climatico. Un suo predecessore, George W. Bush, addusse come ulteriore motivazione per la non ratifica del Protocollo di Kyoto la mancanza di “sufficiente certezza scientifica” su alcuni aspetti del tema. Ci si sarebbe potuti aspettare ben peggio da un Presidente con il curriculum di Trump nel tentare di screditare le prove scientifiche del riscaldamento globale. Sono innumerevoli le dichiarazioni e i tweet in cui dimostra, se non un uso malizioso, sicuramente una scarsa padronanza dei concetti di “meteo” e “clima”, portando singoli eventi meteorologici, di per sé scarsamente informativi e significativi da un punto di vista climatico, come prove dell’inconsistenza del riscaldamento globale. Il problema, per Trump e per noi, è che non importa tanto se, a livello meteorologico, la giornata di domani o questa estate o il prossimo inverno saranno particolarmente freddi. Dal punto di vista climatologico, cioè guardando alle temperature medie annue su una scala temporale di cinquanta, cento o più anni, l’aumento delle temperature è inequivocabile, segue un trend di crescita continua a una velocità crescente ed è dovuto alle emissioni di gas serra scaturiti da attività umane.

Gli Stati Uniti si ritireranno dall’Accordo sul clima di Parigi, ma avvieranno negoziazioni per rientrare o nell’Accordo di Parigi o in una contrattazione completamente nuova, sulla base di condizioni che siano eque per gli Stati Uniti.

Donald J. Trump, 01/06/2017

L’Accordo di Parigi non è equo, Trump says

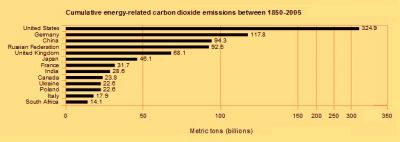

Eppure Trump ha glissato del tutto sulle basi e motivazioni scientifiche del cambiamento climatico, molto probabilmente su indicazione dei propri consiglieri, per evitare una colossale figuraccia in mondovisione. Ha così virato su argomenti e considerazioni puramente economiche somministrategli da un think-thank notoriamente avverso agli accordi di Parigi, il National Economic Research Associates, le cui stime dei costi del rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti sono condizionate da un preciso orientamento politico e rispondono agli interessi particolari di specifici settori dell’economia a stelle e strisce. L’Accordo sul clima di Parigi, prosegue Trump, non è equo per gli Stati Uniti. Quello dell’equità è un problema fondamentale e assai dibattuto quando si parla di definire l’architettura di un trattato internazionale. Non esiste, infatti, un solo criterio di equità nel definire la ripartizione degli oneri. Ha ragione Trump quando sostiene che la Cina è al momento il primo paese per emissioni di anidride carbonica al mondo. Se guardiamo invece al contributo storico al cambiamento climatico, cioè alle emissioni cumulate a partire dal 1850, gli Stati Uniti risultano esserne nettamente i maggiori responsabili, avendo emesso, nel corso di più di un secolo, più del triplo della Cina, ma anche quasi venti volte le emissioni dell’Italia. A chi dovrebbero spettare i maggiori oneri di riduzione delle emissioni? A chi emette di più oggi o a chi ha causato la maggior parte del problema? Da queste e altre considerazioni discende l’equità di un accordo sul clima.

Contributo storico dei vari paesi in termini di miliardi di tonnellate di CO2 emesse fra il 1850 e il 2005. Analizzando questa figura (in dettaglio tra le immagini in Galleria) si nota come gli USA surclassino il mondo intero con la produzione di 324.9 miliardi di CO2, più del doppio della Germania, seconda con 117.8 miliardi.

Contributo storico dei vari paesi in termini di miliardi di tonnellate di CO2 emesse fra il 1850 e il 2005. Analizzando questa figura (in dettaglio tra le immagini in Galleria) si nota come gli USA surclassino il mondo intero con la produzione di 324.9 miliardi di CO2, più del doppio della Germania, seconda con 117.8 miliardi.

Da questo punto di vista, per il Protocollo di Kyoto era più corretto discutere di equità. Vi erano obblighi precisi di riduzione delle emissioni stabiliti dal trattato e imposti attraverso una ripartizione solo ai paesi industrializzati: i paesi in via di sviluppo, come la Cina o l’India, erano esclusi da ogni obbligo in quanto si rifiutarono di sottostarvi prima che i paesi industrializzati, i maggiori responsabili del problema dal punto di vista storico, non si fossero impegnati per primi nel ridurre le proprie emissioni. Proprio su questo gli Stati Uniti scelsero anche all’epoca di non ratificare il trattato, lamentando che questa differenza di oneri avrebbe reso meno competitiva l’economia statunitense rispetto a quella cinese e dei paesi in via di sviluppo in generale. Parlare di equità per l’Accordo di Parigi è più improprio, dal momento che quest’ultimo si basa unicamente su impegni volontari e non vincolanti decisi dai singoli paesi. A differenza del Protocollo di Kyoto i paesi aderenti, sulla base degli obiettivi dell’Accordo, hanno scelto in piena libertà e autonomia i propri impegni di riduzione delle emissioni, proprio perché fosse possibile raggiungere il maggior numero di adesioni, includendo stavolta anche i paesi in via di sviluppo. La Cina stessa si è impegnata a raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030 (obiettivo già raggiunto secondo alcuni analisti) e ad abbassare il contenuto di emissioni per unità di PIL del 60-65% rispetto al livello del 2005, incrementando al 20% il fabbisogno energetico soddisfatto da fonti non fossili. Per questo motivo quello dell’equità è uno specchietto per le allodole che può portare solo a un’asta al ribasso negli impegni presi dai singoli paesi. Uscire dall’Accordo sul clima di Parigi serve solo a non rientrarci, dal momento che non è immaginabile rinegoziare l’Accordo nella sua interezza, in attesa, forse, di un futuro trattato ritenuto più equo. L’unica possibilità per gli Stati Uniti, auspicabile rispetto ad alternative più drastiche e peggiori, sarebbe rivedere e ridiscutere gli impegni presi dall’amministrazione Obama rimanendo nell’alveo dell’Accordo di Parigi. Una speranza ci viene data comunque dal fatto che qualora Trump decidesse di ritirare in toto gli Stati Uniti dall’Accordo, la procedura richiederebbe quattro anni, periodo che porterebbe i cittadini statunitensi nuovamente alle urne per scegliere il proprio nuovo presidente nel 2020, che avrebbe l’ultima parola in merito. Sperando di vedere con il prossimo presidente un cambio netto nell’approccio alle tematiche ambientali.

Fabio Bruschi

Galleria

Commenta