Quando scrivo di vanità ed egocentrismo sto ridendo di me | Intervista a David Szalay

Dal telemarketing alla finale del Man Booker Prize, lo scrittore canadese si racconta sulle pagine del Guardian

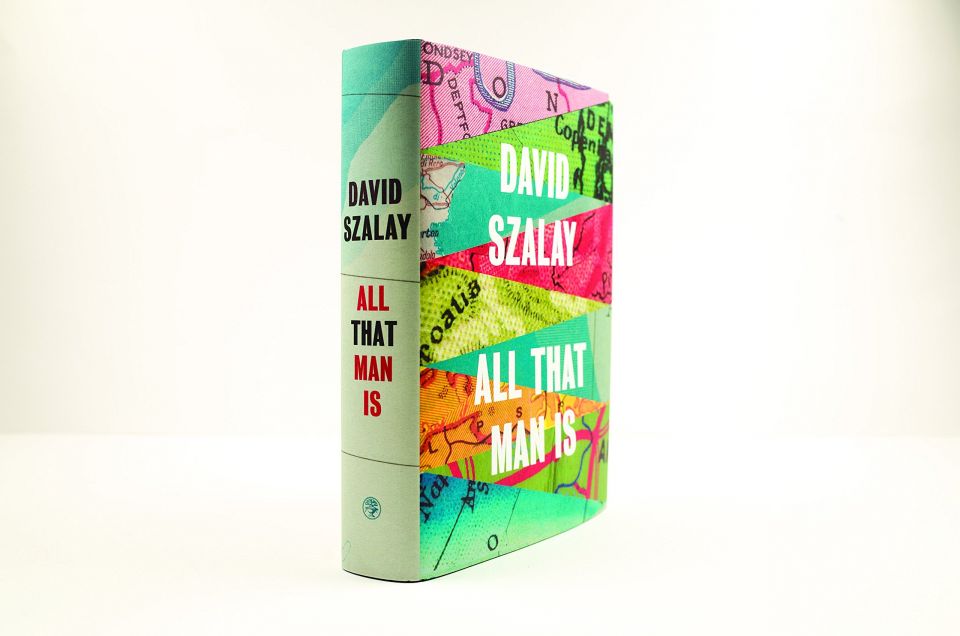

Siedo in compagnia di David Szalay in un caffè di Budapest e parliamo del Man Booker Prize, a cui nel 2016 Tutto quello che è un uomo, il suo quarto romanzo, arrivò in finale. In particolare, ci soffermiamo sulla cerimonia di premiazione. «Un’esperienza orribile», commenta lui, «la cena è quanto di più stressante ci sia. Mi sembra ieri, giuro: solo i traumi ti lasciano ricordi così indelebili». Gli dico che proprio quella sera l’avevo intravisto di sfuggita, dopo che l’americano Paul Beatty si era aggiudicato il premio. Stavo aspettando di ritirare il cappotto e lui mi era passato di fianco, serissimo, neanche l’ombra di un sorriso, determinato a levare le tende dalla Guildhall. Ma basta una chiacchierata di due ore per sedare la leggera apprensione che avevo all’idea di incontrarlo di nuovo: non solo è molto simpatico, ma è anche pronto a ridere di sé e degli altri.

Siamo qui per parlare di Turbolenza, una raccolta dove i racconti si passano il testimone come in una gara a staffetta. Ciascuno ha per titolo una coppia di tre lettere, i codici aeroportuali internazionali, e narra la storia di un personaggio o di personaggi legati tra loro da un viaggio aereo: una donna che ha accudito il figlio malato e vola da Londra alla Spagna (“LGW-MAD”); il passeggero che le siede accanto (“MAD-DSS”) e sta rientrando a Dakar, dove lo aspetta una terrificante tragedia personale; un testimone di quella tragedia (“DSS-GRU”), pilota di un cargo diretto all’altro capo del mondo, e via dicendo. Turbolenza è nato quando il quarto canale radio della BBC decise di commissionare una serie di brevi racconti a struttura inanellata, e non è un caso se arrivò a Szalay, visto l’impianto analogo del suo Tutto quello che è un uomo. Che poi è proprio il motivo all’origine dell’acceso dibattito scoppiato durante la corsa al Booker, il cui regolamento prevede che il premio vada a un’opera di narrativa compatta e unificata. Ma l’autore come visse quello scrutinio? «Per me non si trattava assolutamente di una raccolta di racconti, ma di un’unica opera coesa e indivisibile». Quindi la discussione lo infastidì? «No, anzi, mi fece piacere. Il fatto che il dubbio sorgesse mi sembrava una cosa positiva, perché in realtà capisco la resistenza a definirlo un romanzo in senso stretto. È proprio qui il punto. Certo non sono disposto a buttarmi nel fuoco perché venga chiamato a tutti i costi romanzo: semmai ci tengo a ribadire che non è una raccolta di racconti, e per certi versi mi piacerebbe che anche Turbolenza fosse visto come un’entità continua, più che come un insieme di racconti brevi».

Il filo rosso che lega i due libri è la condizione di perenne movimento e la sensazione di sradicamento dei protagonisti. Tutto quello che è un uomo, la cui scintilla generativa parte dall’idea di mappare una vita attraverso le sue tappe anagrafiche, coniugava invecchiamento e mortalità con un’irrequietezza geografica che si dispiegava dalla Francia a Cipro alla Danimarca e a molti altri paesi. Questo spirito randagio – o forse, per essere più precisi, questo impulso confuso a cercare un luogo di tregua capace di dimostrarsi quanto meno accogliente – è un elemento senz’altro significativo nella biografia dell’autore stesso.

Szalay è nato nel 1974 nel Quebec, dove la madre canadese e il padre ungherese si erano conosciuti e da dove si trasferirono poi a Beirut, con il figlio ancora neonato. Tempo un anno e la guerra civile libanese li costrinse a spostarsi di nuovo: stavolta a Londra, la sede più vicina della banca canadese per cui il padre lavorava. «E così ci ritrovammo lì, ma fu una pura casualità». Per ragioni non del tutto chiare nemmeno all’autore, anche in Inghilterra i suoi continuarono a cambiare casa: «A ripensarci adesso mi sembra incredibile la quantità di traslochi che abbiamo fatto quand’ero ragazzo, saranno stati almeno una decina. Non so spiegarmi il perché di tutti quegli spostamenti, di sicuro molti di più del necessario». Adesso i genitori vivono nel Bahrain.

Mi son detto: perché non trascorrere qualche mese in questo posto in Ungheria, così intanto scrivo e quando torno a Londra mi cerco un’altra casa? Solo che poi non è andata così

Se è un tratto familiare, comunque, Szalay l’ha indubbiamente ereditato: non solo il discorso dello spostamento e della ricollocazione, ma la sensazione che tutto accada per caso. Da adulto si è trasferito a Bruxelles e poi – «Niente di veramente pianificato, eh, nel senso che è proprio tipico di come funziona questa cosa» – è finito in Ungheria, a quanto pare dopo essersi preso un’estate per scrivere in un appartamento di famiglia a Pécs, antica città nel sud del paese. «Mi son detto: perché non trascorrere qualche mese in questo posto in Ungheria, così intanto scrivo e quando torno a Londra mi cerco un’altra casa? Solo che poi non è andata così. Al qualche mese iniziale se n’è aggiunto un altro, poi un altro, e i mesi son diventati sei, in men che non si dica era già passato un anno e alla fine il gioco era fatto: ormai vivevo qui».

Gli chiedo come influiscano questa eredità e la natura peripatetica della sua vita sull’idea di casa. «Be’, influiscono nel senso che va a farsi benedire completamente. Un disastro totale». Dal punto di vista della scrittura, Szalay non si sente parte integrante della scena letteraria inglese, però nemmeno di quella di Budapest, soprattutto perché non domina ancora perfettamente l’ungherese. E il Canada? «Non mi sento canadese per niente. Ogni tanto sogno di poter risolvere il problema andando a viverci, ma non funzionerebbe. Una volta partecipai a un evento presso l’ambasciata o il consolato canadese a Londra, e quando mi presentai come tale la cosa fece molto ridere i canadesi veri. Mi pare che l’ambasciatore fece una battuta tipo “Le consiglio di lavorare un po’ sull’accento”. Insomma, non mi misero esattamente a mio agio». Un’ingiustizia, commento io, vista la gentilezza riservata a Greg Rusedski. «Be’, certo, ma io mica vinco incontri di tennis. Anche se in realtà mentre ero in lizza per il Booker erano ben felici di considerarmi dei loro».

In ogni caso c’è stato un periodo in cui Szalay era senz’altro ben radicato nella cultura inglese, esperienza che ispirò il suo primo romanzo, London and the South-East, vincitore dei premi Betty Trask e Geoffrey Faber. Uscito nel 2009, attinge agli improbabili trascorsi dell’autore nel settore del telemarketing business to business e racconta la storia di Paul Rainey, un uomo costantemente a caccia di occasioni e descritto come «un doloroso groviglio di odio di sé». Non certo un personaggio autobiografico, si affretta a precisare l’autore, ma basato sulla figura di un ex collega. E l’interessato ha letto il libro? «Spero di no!». Quindi non gliene ha regalata una copia? «L’ho completamente perso di vista. Ci sta che a furia di bere ormai sia morto». Szalay era uscito dall’università di Oxford con l’idea di scrivere, ma poi era arrivato alla conclusione che «fosse una cosa un po’ assurda». Col senno di poi, spiega, «mi riesce molto difficile dire se io abbia mai realmente mollato l’idea di diventare scrittore, o se invece abbia solo finto con me stesso di mollarla. Fatto sta che per alcuni anni non ho scritto niente».

Fu così che si ritrovò a fallire miseramente al suo primo ingaggio per «un’agenzia di telemarketing» di Holborn, prima di spostarsi in «un ufficietto della City che vendeva prodotti bancari. Non so come, ma già nelle primissime settimane piazzai un sacco di roba. Un posto da incravattati, tutto target e lavagne bianche, dove si beveva molto. Sbronza garantita a ogni pausa pranzo». Tutti uomini? «No, ma quasi. Tipo l’ottanta per cento, ed era un posto piccolissimo. In ufficio eravamo cinque uomini e una donna, veramente un buco. Però sì, l’atmosfera era proprio come te la immagineresti: molto macho, tanto alcol e tante volgarità». Per una qualche ragione – «forse un rimescolamento ai piani alti» – anche quella collaborazione finì, ma Szalay si unì a un paio di altri sbandati di Whitechapel e si mise a vendere, in abiti diciamo più comodi, spazi pubblicitari a riviste patinate di settore.

«Più che un serio lavoro di vendita era una specie di cazzeggio: stronzate di alto livello, diciamo. Telefoni, parli con questo tizio di Goldman Sachs, in sostanza ti spacci per un collega, uno come lui, chiacchierate di andamento dei mercati e a un certo punto, quasi per caso, gli butti lì che lavori per una rivista finanziaria». E poi uscite a pranzo insieme? «No, non arrivi mai a incontrare davvero i clienti. Voglio dire, magari a pranzo ti invitano anche, ma tu devi declinare, oltre un certo limite le stronzate non reggono. Se ci esci a mangiare lo vedono che sei solo un pischello con una lista di banche in mano uscito da un bugigattolo in Brick Lane». Ovviamente, prosegue, dopo qualche anno rischiava di andare fuori di testa (un po’ come Paul Rainey, che poi finisce a lavorare in un cimitero di Hove), così alla fine mandò a quel paese la City per consegnarsi a un’austerità più artistica in Belgio: «Ero povero ma libero. È stato lì che mi sono messo a scrivere».

London and the South-East e i romanzi successivi, The Innocent, ambientato negli anni della Guerra Fredda, e Primavera, storia di una relazione sentimentale fallimentare – pubblicato nel 2011 e in Italia a marzo 2021 per Liberilibri –, incontrarono il plauso della critica e nel 2013 Szalay entrò nella lista dei migliori giovani romanzieri inglesi. Soltanto Tutto quello che è un uomo, con la sua incrollabile determinazione a documentare, anche nella loro bassezza, la fragilità e il desiderio umani, ha però mostrato in pieno l’intento di Szalay; e questo nonostante le accuse, in particolare, di avere apertamente sessualizzato le figure femminili (le pagine sulla relazione tra un ragazzo e una grottesca coppia madre-figlia sono, in effetti, una lettura non facile). Gli chiedo se pensa che i suoi libri siano deprimenti – in effetti ammette di avere alleggerito un po’ gli elementi più tristi in Turbolenza – e, al contempo, se si considera uno scrittore comico.

«Sicuramente trovo che le nostre debolezze abbiano dei lati ridicoli», risponde. «La vanità, l’orgoglio: voglio dire, io stesso ne soffro tantissimo. Forse è per quello che le trovo anche ridicole, è come se diventassero un elemento di comic relief. In un certo senso quando scrivo delle molte vanità e dell’egocentrismo dei miei personaggi sto ridendo di me». Quindi si sente più un autore satirico? «Spero proprio di non dare mai l’impressione di prendermi gioco dei miei personaggi, questo no, lungi da me. La distinzione è importante: se rido di loro, se in qualche modo li commento e questo mi fa sorridere, mi diverte, è perché sento di possedere anch’io gli stessi tratti di cui rido. Di sicuro non mi considero affatto migliore. Quindi non è neanche satira in senso stretto, perché la satira prende quasi necessariamente le mosse da una qualche forma di superiorità morale».

Un’ultima domanda. Non ho mai sentito altri scrittori parlare male dei libri di David Szalay, che sembra anzi ispirare una certa soggezione. Come la prenderebbe se lo definissi uno scrittore per scrittori? Attimo di pausa. «Preferirei di no. Preferirei essere uno scrittore per lettori». Altra pausa. «Cioè, se è il meglio che passa il convento, allora okay. Nel senso che ha anche un suo fascino di nicchia, non è che suoni male o che sia una cosa negativa e basta. Ma è un po’ una critica travestita da complimento, no?». Come a dire che nessuno legge i suoi libri? «A parte un manipolo di altri scrittori. Che magari fingono pure».

Traduzione a cura di Anna Rusconi, traduttrice italiana di David Szalay per Tutto quello che è un uomo (Adelphi, 2017), Turbolenza (Adelphi, 2019) e Primavera (Liberilibri, 2021; in orig. 2011)

Alex Clark è una giornalista letteraria e editor inglese, autrice per Guardian, Observer e The Times Literary Supplement. Questo articolo è stato pubblicato sul Guardian lo 08/12/2018 ► David Szalay: ‘I’m laughing at myself when I write about vanity and self‑absorption’

Commenta