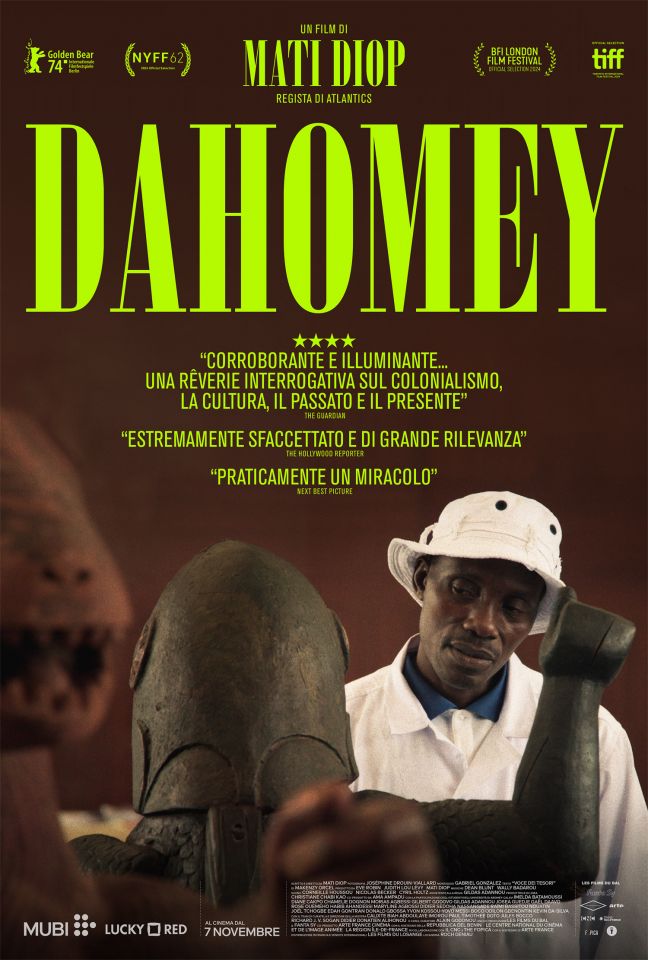

Perché Dahomey è un film importante

La memoria coloniale e il tema della restituzione nell’opera di Mati Diop Orso d’oro al festival di Berlino

Il documentario della regista franco-senegalese Mati Diop, Dahomey, vincitore dell’Orso d’oro alla 74ª Berlinale, è un’opera che affronta temi complessi come la restituzione del patrimonio culturale e il peso della memoria coloniale. A partire dal 7 novembre il film, co-prodotto dalla casa di produzione di Diop stessa, Fanta Sy, con sede a Dakar, è disponibile anche nelle sale italiane presentato da Lucky Red, con una distribuzione che si espanderà a livello globale grazie alla piattaforma MUBI, nota per promuovere il cinema d’autore. Una strategia di diffusione che permette a una narrazione così potente di raggiungere un pubblico diversificato, portando il dibattito sulla restituzione del patrimonio culturale in un contesto di grande distribuzione.

Mati Diop, nata nel 1982 e cresciuta tra Francia e Senegal, è particolarmente sensibile alla questione del legame tra rappresentazione e identità. Suo zio paterno Djibril Diop Mambéty è il celebre regista del film Touki bouki (1973), considerato una delle pietre miliari dell’avanguardia cinematografica del continente africano degli anni Settanta. E già nel 2019 Diop aveva conquistato, prima donna nera con un proprio film in gara, il Grand Prix della Giuria al Festival di Cannes con il suo primo lungometraggio Atlantique (disponibile su Netflix, ma mai distribuito nelle sale italiane), un racconto di un amore tormentato nella Dakar di oggi, dove l’emigrazione verso l’Europa è ambizione e speranza di un gran numero di giovani.

Dahomey rievoca e prende vita dal discorso del 28 novembre 2017 del presidente francese Emmanuel Macron, tenuto all’università di Ouagadougou, Burkina Faso, in cui il presidente dichiarava l’intenzione di creare le condizioni per la restituzione di oggetti ed opere d’arte africane, in forma temporanea o definitiva, entro cinque anni. Queste dichiarazioni segnarono una svolta nella politica francese, tradizionalmente basata sull’inalienabilità delle collezioni nazionali: la promessa di Macron di avviare il rimpatrio di questi oggetti ha dunque rappresentato un momento significativo nella storia delle restituzioni di beni culturali, sebbene non privo di controversie.

Dahomey rievoca e prende vita dal discorso del 28 novembre 2017 del presidente francese Emmanuel Macron, tenuto all’università di Ouagadougou, Burkina Faso, in cui il presidente dichiarava l’intenzione di creare le condizioni per la restituzione di oggetti ed opere d’arte africane, in forma temporanea o definitiva, entro cinque anni. Queste dichiarazioni segnarono una svolta nella politica francese, tradizionalmente basata sull’inalienabilità delle collezioni nazionali: la promessa di Macron di avviare il rimpatrio di questi oggetti ha dunque rappresentato un momento significativo nella storia delle restituzioni di beni culturali, sebbene non privo di controversie.

Il film racconta la storia del rimpatrio di 26 manufatti saccheggiati nel 1892 dal Regno di Dahomey, l’attuale Benin, nel quadro dell’occupazione coloniale francese dell’Africa occidentale. Conservati per decenni nei depositi del Museo di Quai Branly di Parigi (e in precedenza per oltre un secolo in quelli del Museo Etnografico del Trocadéro), questi oggetti – tra cui troni e statue – sono tornati in Benin nel 2021, segnando un momento storico che il film esplora con una narrazione tanto poetica quanto incisiva.

Conservati per decenni nei depositi dei musei francesi per oltre un secolo, questi 26 manufatti sono tornati in Benin nel 2021

Il caso degli oggetti del Regno di Dahomey narrato dal documentario si inserisce in un quadro molto più ampio, che comprende non solo la sottrazione forzata di manufatti africani durante il periodo coloniale, ma anche l’acquisto di questi oggetti in condizioni fortemente squilibrate. Un esempio emblematico risale al 1931, durante la missione Dakar-Gibuti, quando una maschera proveniente dal Mali, fu acquistata per sette franchi, l’equivalente all’epoca del costo di una dozzina di uova in Francia. Queste maschere facevano parte di una raccolta di circa 4mila oggetti accumulati in gran parte grazie ad acquisti effettuati a prezzi irrisori e condizioni di scambio asimmetriche, che riflettevano dinamiche di potere e il disprezzo per il valore culturale degli artefatti africani – almeno sino al loro arrivo in Francia, dove gli stessi oggetti venivano battuti all’asta nell’ambito del nascente collezionismo per centinaia o persino migliaia di franchi.

Il professor Bertin Calixte Biah, curatore del Museo di storia di Ouidah, supervisiona la restituzione della statua metà uomo metà squalo di Re Behanzin, ultimo re indipendente del Regno del Dahomey prima della conquista francese

Dei circa 7mila manufatti sottratti da Abomey, e sparsi un po’ per tutti i paesi occidentali (di cui oltre 3mila conservati in Francia), solo 26 sono stati restituiti, mentre migliaia restano ancora chiusi nelle teche o nei depositi dei musei che li espongono o li sottraggono allo sguardo. Durante la presentazione del film, Mati Diop ha sottolineato l’ironia di questa situazione affermando: «Queste 26 opere sono un buon inizio, ma non sono abbastanza. È piuttosto chiaro che fossero troppo poche in rapporto alle 7mila opere tenute prigioniere in questi musei, e penso di certo che sia umiliante». Il processo di restituzione stesso, in Francia ma anche altrove, come in Germania o in Belgio dove la discussione in merito è stata recentemente aperta, è stato rallentato dalla complessità delle legislazioni nazionali, evidenziando le contraddizioni di un gesto apparentemente progressista ma ancora vincolato da interessi politici, e limitato nella sua efficacia da legislazioni riguardanti i beni culturali inadeguate ad affrontare il problema.

Quello che ci è stato trafugato più di un secolo fa è la nostra anima

In Dahomey Mati Diop documenta con grande attenzione il viaggio di questi 26 manufatti, dal loro imballaggio nei sotterranei del museo parigino fino alle celebrazioni in strada per il loro arrivo a Cotonou, in Benin. Ma il film non si limita a raccontare il trasferimento fisico di questi oggetti: esplora il loro significato profondo per la comunità beninese. Come emerge dai dibattiti tra studenti e attivisti filmati all’Università di Abomey-Calavi, il ritorno di questi simboli è vissuto come una riappropriazione della storia e della cultura di un’intera comunità, e la cura a un trauma, il colonialismo, che si trasmette di generazione in generazione. «Quello che ci è stato trafugato più di un secolo fa è la nostra anima. L’anima di un popolo», afferma uno degli studenti intervistati.

La statua di Re Ghezo, l’artefatto numero 26, durante lo spostamento dal Museo di Quai Branly

Uno degli aspetti più originali del documentario è la scelta di dare voce ai manufatti. La statua di Re Ghezo, catalogata nel museo come “Numero 26”, diventa il narratore principale, trasformandosi da oggetto in soggetto. Attraverso le parole scritte dall’autore haitiano Makenzy Orcel, “Numero 26” racconta il trauma del suo esilio, descrivendosi come un essere «tagliato fuori dalla mia terra, come se fossi morto». Tuttavia, il ritorno in patria è altrettanto doloroso: il Regno del Dahomey, che un tempo conosceva e di cui era sovrano, oggi non esiste più, trasformato (anche nei suoi confini geografici) dalle ferite della colonizzazione e dalle sue conseguenze. Questa scelta narrativa permette a Dahomey di superare i confini del documentario tradizionale. La combinazione di elementi poetici, testimonianze e riflessioni filosofiche rende il film un’opera complessa e stratificata, che non si limita a denunciare un’ingiustizia, ma invita il pubblico a riflettere sulla responsabilità collettiva nel preservare e restituire il patrimonio culturale.

In questo senso la distribuzione del film, pensata per dare ampia portata al messaggio di Diop, è una scelta che dimostra come anche i temi più complessi possano trovare spazio nei contesti di grande distribuzione, rompendo la narrazione dominante che vorrebbe certi argomenti come relegati a interesse di nicchie irrilevanti dal punto di vista sociale e politico. Con la sua forza contenutistica e figurativa, Dahomey non è solo un film: è un invito a guardare il passato con occhi nuovi e a immaginare un futuro di riconciliazione e giustizia. Qualcosa che ci riguarda, tutti.

Commenta