Orrore patriarcale

Su L’ospite e altri racconti di Amparo Dàvila tra mostri comuni ed eroine gotiche

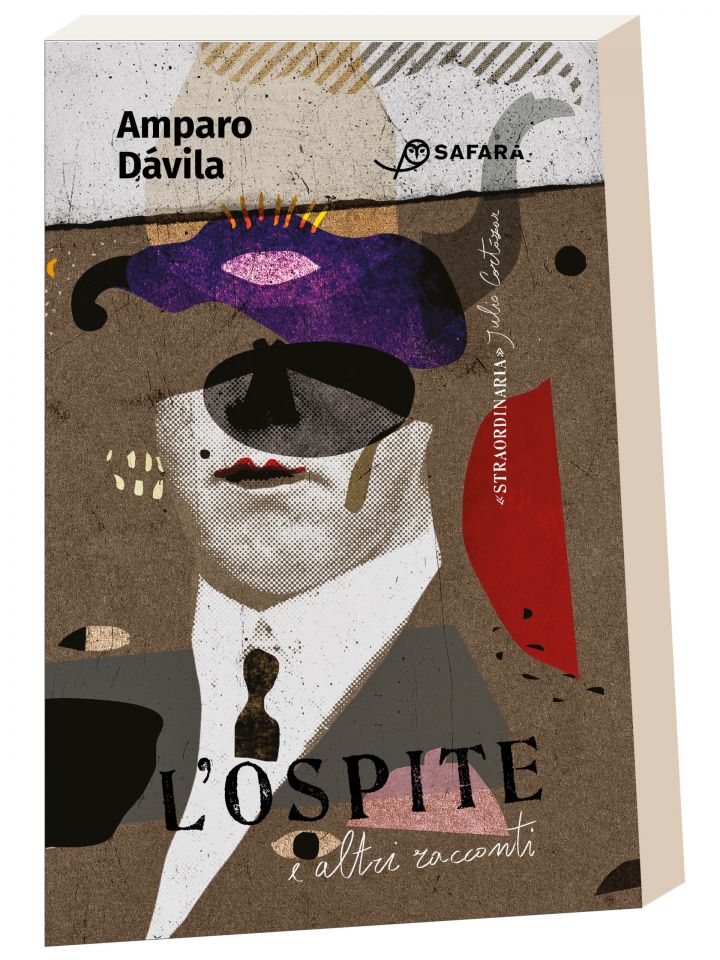

La percezione del reale non viene distorta nelle storie di Amparo Dávila: l’orrore non è esterno, non appartiene a un regno altro, ma è intimo, ben radicato nel quotidiano, nelle pareti delle case e nei giardini, popola le strade quando le ragazze tornano a casa. Nella raccolta L’ospite e altri racconti, pubblicata nella traduzione di Giulia Zavagna da Safarà Editore che porta per la prima volta in Italia Dávila, ben nota alla letteratura sudamericana come voce del fantástico mexicano e del perturbante, questo concetto è ben chiaro: per quanto l’orrore sia innominabile è al tempo stesso una cosa di tutti i giorni. I personaggi di Dávila si muovono lungo le loro traiettorie fatte di routine e gesti molto semplici come colazioni, proposte di matrimonio, incontri fatti per caso, ma ciò che si ritorce loro contro è sempre ingestibile, impressionante e oscuro. La via di uscita è, quasi sempre, preclusa, soprattutto per le protagoniste femminili. Su dodici racconti la metà vede infatti donne costrette ad affrontare quelli che secondo Dávila sono evidentemente gli spauracchi più invincibili nascosti nell’oscurità: la famiglia, la morte, la follia. E per loro difficilmente la soluzione è semplice o dietro l’angolo.

Le atmosfere che l’autrice crea sono architetture che inglobano le sue protagoniste, che le tengono strette in una morsa da cui è impossibile liberarsi, pozzi profondi da cui è difficile riuscire a scorgere la luce. Ma non sono semplici luoghi che vengono infestati da esseri soprannaturali, non ci sono mostri o creature ben definite da etichette della letteratura dell’orrore che prima o poi verranno smascherate. Sono la domesticità, l’abitudine e l’obbligo verso certe mansioni e rispetto per i ruoli che vengono imposti che contaminano e infettano i luoghi sicuri, rendendoli un ambiente avverso a chi le vive. La mancata libertà delle donne di Dávila è il castello e la prigione delle eroine gotiche, è il singolo costretto ad affrontare uno spettro che proprio non vuole abbandonare quelle mura.

Le atmosfere che l’autrice crea sono architetture che inglobano le sue protagoniste, che le tengono strette in una morsa da cui è impossibile liberarsi, pozzi profondi da cui è difficile riuscire a scorgere la luce. Ma non sono semplici luoghi che vengono infestati da esseri soprannaturali, non ci sono mostri o creature ben definite da etichette della letteratura dell’orrore che prima o poi verranno smascherate. Sono la domesticità, l’abitudine e l’obbligo verso certe mansioni e rispetto per i ruoli che vengono imposti che contaminano e infettano i luoghi sicuri, rendendoli un ambiente avverso a chi le vive. La mancata libertà delle donne di Dávila è il castello e la prigione delle eroine gotiche, è il singolo costretto ad affrontare uno spettro che proprio non vuole abbandonare quelle mura.

Sono la domesticità, l’abitudine e l’obbligo verso certe mansioni e rispetto per i ruoli che vengono imposti che contaminano e infettano i luoghi sicuri

È lo stesso incubo doloroso che ha visto prima le eroine di Ann Radcliffe rinchiuse nei castelli, poi la donna in bianco dell’omonimo romanzo di Wilkie Collins e la protagonista de La carta da parati gialla di Charlotte Perkins Gilman, entrambe tenute segregate tra le mura domestiche dagli uomini e costrette a sottostare alle scelte altrui. Riferimenti più recenti possono essere Eleanor Vance, la protagonista de L’incubo di Hill House di Shirley Jackson, anch’essa costretta ad affrontare i propri timori e i propri ostacoli esistenziali all’interno di una casa che getta su di lei le lunghe ombre del paranormale e dell’impossibile, oppure, anche se in questo caso si tratta di un protagonista maschile da poco uscito da problemi di alcolismo, il personaggio principale de La cosa marrone chiaro di Fritz Leiber, che si scontra con un paramentale, ovvero una creatura spaventosa che è la città stessa a evocare.

L’incomprensione, gli obblighi, la violenza, i ruoli che le protagoniste di Dávila ricoprono sono divenuti ormai intollerabili. Nel racconto che dà il titolo alla raccolta la protagonista si trova a dover fronteggiare, obbligata ad accoglierlo tra le mura domestiche proprio per ordine del marito, un essere violento e meschino che non dà tregua né a lei né alla domestica, di cui arriva addirittura a picchiare il figlio. Solo soffocandolo, come lui del resto soffocava loro negli spazi della casa privandole di vie di fuga, riusciranno a liberarsi di lui.

«Non si può andare avanti così» dissi un giorno a Guadalupe.

«Dobbiamo fare qualcosa, e presto» mi rispose.

«Ma cosa possiamo fare noi due da sole?».

«Siamo sole, è vero, ma piene di odio…».

I l confinamento, che avviene sempre in casa propria, è presente anche in altri racconti, come ne L’ultima estate. Una donna già madre di sei figli scopre di essere incinta quando credeva che questo non fosse più possibile; un’altra vita diventa davvero un’altra presenza. È l’obbligo di dover essere per l’ennesima volta madre, rinunciare di nuovo ai propri spazi, non essere padrona del proprio corpo, che andrà a rinchiudere la protagonista in un circuito fatto di rabbia e senso di colpa. E quando smette di essere padrona di se stessa, anche dopo aver perso il bambino e sentendosi di nuovo colpevole per questo nei confronti dell’idea di famiglia, qualcosa verrà a rivendicarla. Purtroppo la risoluzione in questo caso non è semplice quanto quella de L’ospite: alla donna solo l’autodistruzione sembra una via di uscita da quell’incubo.

l confinamento, che avviene sempre in casa propria, è presente anche in altri racconti, come ne L’ultima estate. Una donna già madre di sei figli scopre di essere incinta quando credeva che questo non fosse più possibile; un’altra vita diventa davvero un’altra presenza. È l’obbligo di dover essere per l’ennesima volta madre, rinunciare di nuovo ai propri spazi, non essere padrona del proprio corpo, che andrà a rinchiudere la protagonista in un circuito fatto di rabbia e senso di colpa. E quando smette di essere padrona di se stessa, anche dopo aver perso il bambino e sentendosi di nuovo colpevole per questo nei confronti dell’idea di famiglia, qualcosa verrà a rivendicarla. Purtroppo la risoluzione in questo caso non è semplice quanto quella de L’ospite: alla donna solo l’autodistruzione sembra una via di uscita da quell’incubo.

In Óscar, il racconto che conclude la raccolta, Dávila dimostra che l’orrore, il sistema patriarcale che viene imposto alle protagoniste, spesso assume contorni ancora più sfumati e assurdi, assumendo una forma caotica e ingestibile. La famiglia del racconto, in particolar modo la protagonista Mónica, che torna dalla capitale nella casa di famiglia dopo molto tempo, è tenuta in ostaggio da Óscar, una creatura che vive in cantina, che di notte esce e distrugge tutti i vasi intorno casa e che non fa altro che nutrirsi e urlare.

A volte apriva la porta di una delle camere e si affacciava soltanto, poi la richiudeva e tornava in cantina. Altre volte invece entrava in tutte le stanze e si avvicinava ai letti e rimaneva lì per un po’, immobile, a osservare, e solo il suo respiro brusco e forte rompeva il silenzio della notte.

Óscar, per quanto le sue crisi siano accentuate durante le notti di luna piena, non è raffigurabile davvero come mostro, licantropo o poltergeist. Óscar è come loro ma allo stesso tempo non lo è, e la sua follia sembra andare di pari passo con il ritorno di Mònica che, come lei stessa nota rispetto alla famiglia rimasta in provincia, non è più la stessa ragazza di una volta. Come se la follia e l’escalation finale di Óscar fossero colpa sua, del suo ritorno e del suo voler andarsene di nuovo. Dávila stessa, cresciuta in un piccolo paesino e sempre vista come bambina malaticcia e solitaria, ha vissuto l’esperienza di poter finalmente sganciarsi da un ambiente che la reprimeva. Il personaggio di Óscar è esemplificativo delle creature innominabili di Dávila, che fanno tutto ciò che vogliono, come vogliono e quando lo desiderano, mentre chi sta loro intorno può cercare di affrontarle, può esasperarsi e provare timore, ma mai stupirsi che sono lì: la loro presenza è semplice routine.

In Dàvila, il disagio continuo e strisciante abita in un regno che sta a metà tra quello reale e possibile e quello senza forma e incontenibile degli incubi. È un orrore collaborativo, perché si nutre del quotidiano e dei timori di chi lo vive. Eppure non sono davvero classici incubi che diventano reali, ma incubi che appartengono solo ad alcuni e ad alcune categorie, a chi può davvero accoglierli ed essere capaci di nutrirli, che non può eluderli perché sono già conosciuti fin troppo bene. Per questo Tina Reyes, la protagonista che dà il nome a un racconto, è l’eroina non gotica ma moderna del fantastico di Dávila, perché scivola verso il buio e sa che sta scivolando, riesce perfino a immaginare quanto male andrà a finire, eppure sa che non può fare niente («Si vergognava di tutto: che cosa avrebbero pensato di lei?») se non consegnare il suo nome e se stessa all’uomo che la segue da tutta la sera, perché nessun altro può riconoscere quell’orrore come lo conosce lei.

Commenta