Nomi che nascono dalle pietre

Una riflessione sulla desaparición delle lingue indigene a partire da L'idioma di Casilda Moreira di Adrián N. Bravi

I boliviani parlano uno spagnolo piano, pulito, fermo di fronte alla melodiosa cantilena argentina e ai balletti bizzarri dei modismi cileni. Senza il vento dell’oceano che si porta via le parole, la lingua dei conquistadores è rimasta intatta, come protetta dalle montagne e incastonata nell’altipiano. Non ha subito influenze esterne, ma anche all’interno si è riversata senza mischiarsi e galleggia oggi in superficie in un paese che conta non una, non due, ma 37 lingue ufficiali. Oltre allo spagnolo, 36 lingue indigene, di cui quechua, aymara e guaraní sono le più diffuse. Mentre lingue e minoranze indigene sono presenti in tutto il Sud America, la Bolivia costituisce un caso particolare: nel 2006 ha infatti eletto il suo primo presidente indio, Evo Morales, di stirpe aymara, che nel 2009 ha ottenuto l’approvazione tramite referendum della costituzione indigena – la seconda in America Latina dopo il caso dell’Ecuador – volta a trovare una sintesi tra i valori tradizionali, spesso legati alla natura, e le esigenze delle nuove generazioni. Sul fronte linguistico, Morales non si è limitato a ripristinare lo studio delle lingue indigene nelle scuole, ma nel 2012 ha anche imposto che tutti i funzionari pubblici, inclusi poliziotti e militari, ne parlassero almeno una. Una manovra, questa, anche più incisiva di quella scolastica, che ricorda il nostro ciclico “insegniamo il dialetto nelle scuole” che è quasi più un vezzo di forma che di sostanza. Qui la sostanza c’è eccome: se lavori per il paese, questa lingua ti serve; più forte ancora: se non la impari, perdi il lavoro. Così, oltre ventimila adulti boliviani, lavoratori, si sono rimessi sui libri per imparare una lingua che era naturale parlare per i loro genitori e altrettanto naturale sarà per i loro figli. Se le lingue seguono spesso percorsi graduali, e quasi mai appaiono o scompaiono nello spazio di una generazione, la Bolivia presenterà presto un caso particolarissimo, quello di lingue vive ma con un buco generazionale.

Che il linguaggio ci dica, ci definisca, ci porti in vita o nell’oblio è un’immagine potentissima che dobbiamo fermarci a considerare

La sensibilizzazione è in atto: il 2019 è per le Nazioni Unite l’Anno Internazionale delle Lingue Indigene, e proprio Morales l’ha inaugurato il 1° febbraio con queste parole: «Se le lingue sparissero? I ricordi che portano con sé scompariranno così come le persone che le parlano». Un’apparente frase fatta che si accende non appena la si rilegge un attimo: non è scontato che una lingua porti con sé qualcosa, poiché la lingua porta piuttosto le cose, e cioè i significati, da un posto all’altro, da impulso nervoso a pensiero, dal privato al condiviso; meno che mai è scontato che porti con sé i ricordi che, fatti di nulla, di noi sono tutto. E va bene che il linguaggio non sia mero strumento bensì dica di noi moltissimo – della nostra mentalità, modo di stare al mondo, personalità –, ma che addirittura il linguaggio ci dica, ci definisca, ci porti in vita o nell’oblio è un’immagine potentissima che dobbiamo fermarci a considerare.

La sensibilizzazione è in atto: il 2019 è per le Nazioni Unite l’Anno Internazionale delle Lingue Indigene, e proprio Morales l’ha inaugurato il 1° febbraio con queste parole: «Se le lingue sparissero? I ricordi che portano con sé scompariranno così come le persone che le parlano». Un’apparente frase fatta che si accende non appena la si rilegge un attimo: non è scontato che una lingua porti con sé qualcosa, poiché la lingua porta piuttosto le cose, e cioè i significati, da un posto all’altro, da impulso nervoso a pensiero, dal privato al condiviso; meno che mai è scontato che porti con sé i ricordi che, fatti di nulla, di noi sono tutto. E va bene che il linguaggio non sia mero strumento bensì dica di noi moltissimo – della nostra mentalità, modo di stare al mondo, personalità –, ma che addirittura il linguaggio ci dica, ci definisca, ci porti in vita o nell’oblio è un’immagine potentissima che dobbiamo fermarci a considerare.

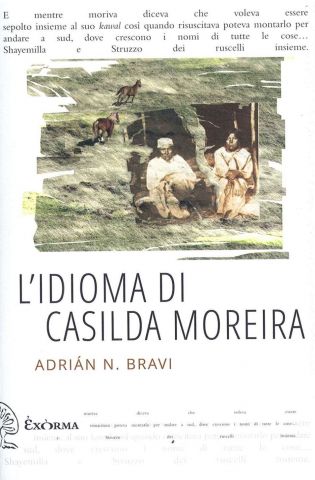

Su quest’immagine riflette Adrián N. Bravi ne L’idioma di Casilda Moreira, uscito con gran tempismo lo scorso febbraio, poche settimane dopo il discorso di Morales, per Exòrma. Una precisazione d’obbligo: Bravi è argentino, ma scrive in italiano; i suoi ricordi, insomma, se li porta la nostra lingua, lì nella Recanati leopardiana in cui ha scelto di vivere. Il “conflitto” al centro del romanzo, l’ostacolo da superare senza il quale non esisterebbe narrazione, viene messo in luce sin dalla prima pagina: dalla calma dello splendido esergo («Gli avi parlavano di un’epoca in cui le parole si estendevano con la serenità della pianura», da La città assente di Ricardo Piglia) si passa subito alle «questioni che attanagliano» il professor Giuseppe Montefiori, etnolinguista, e che attanaglieranno poi anche il suo devoto studente Annibale. Questioni di carattere linguistico, naturalmente: suggestiva è l’immagine dello studioso che, invischiato fino al collo in un pensiero, si isola, scompare, si aggira per casa senza lavarsi, come se nulla più contasse o come se ogni gesto superfluo rischiasse di allontanarlo dalla soluzione. E tanto più è suggestivo quando si tratta di linguistica, come di matematica, scienze insomma che tutto devono a codici, formule e definizioni, al punto che strumento e oggetto della ricerca finiscono insensatamente – ma è questo il bello – per coincidere.

Su quest’immagine riflette Adrián N. Bravi ne L’idioma di Casilda Moreira, uscito con gran tempismo lo scorso febbraio, poche settimane dopo il discorso di Morales, per Exòrma. Una precisazione d’obbligo: Bravi è argentino, ma scrive in italiano; i suoi ricordi, insomma, se li porta la nostra lingua, lì nella Recanati leopardiana in cui ha scelto di vivere. Il “conflitto” al centro del romanzo, l’ostacolo da superare senza il quale non esisterebbe narrazione, viene messo in luce sin dalla prima pagina: dalla calma dello splendido esergo («Gli avi parlavano di un’epoca in cui le parole si estendevano con la serenità della pianura», da La città assente di Ricardo Piglia) si passa subito alle «questioni che attanagliano» il professor Giuseppe Montefiori, etnolinguista, e che attanaglieranno poi anche il suo devoto studente Annibale. Questioni di carattere linguistico, naturalmente: suggestiva è l’immagine dello studioso che, invischiato fino al collo in un pensiero, si isola, scompare, si aggira per casa senza lavarsi, come se nulla più contasse o come se ogni gesto superfluo rischiasse di allontanarlo dalla soluzione. E tanto più è suggestivo quando si tratta di linguistica, come di matematica, scienze insomma che tutto devono a codici, formule e definizioni, al punto che strumento e oggetto della ricerca finiscono insensatamente – ma è questo il bello – per coincidere.

Bravi è argentino, ma scrive in italiano; i suoi ricordi, insomma, se li porta la nostra lingua, lì nella Recanati leopardiana in cui ha scelto di vivere

La questione, o il conflitto, riguarda qui la conservazione di una lingua, il günün a yajüch, parlata dal popolo dei günün a künä, detti anche tehuelches settentrionali, che abitano la Patagonia. Lo storico Rodolfo Casamiquela (fin qui è Storia vera) ne aveva intervistato l’ultimo parlante, un indio di nome José María Kual, morto nel 1960 all’età di 90 anni, riuscendo così a ricostruirne le basi. Procedendo per tentativi ed errori, il linguista deve stimolare il parlante, indurlo a ripetere e poi a variare, dedurre dei pattern fonetici, sintattici, semantici che, messi insieme, formeranno un codice. Interpella quindi il parlante in una lingua che non conosce e incanala le sue risposte negli schemi delle lingue conosciute. Sempre se questi schemi non è costretto a scardinarli del tutto: celebre è il caso di Daniel Everett, il linguista missionario (autore di Non dormire, ci sono serpenti) che, partito per il Brasile per convertire il popolo amazzonico dei Pirahã, finì per scoprire una falla nella grammatica universale di Chomsky. Dopo anni a stretto contatto con il modo di parlare e vivere di questi indigeni, finì anche per essere convertito lui all’ateismo: insomma, due certezze in meno.

Spesso è fondamentale registrare dei dialoghi, ascoltare la lingua nel suo contesto. Ora, non sarebbe impossibile registrare un dialogo in günün a yajüch, si cruccia Montefiori, poiché dalle testimonianze di alcuni viaggiatori risulta che due anziani parlanti, di una generazione più giovani rispetto al defunto Kual, ancora ci siano. Peccato che non abbiano alcuna intenzione di rivolgersi la parola. L’appassionato Annibale, diligente e un po’ ingenuo, parte quindi alla volta della Patagonia armato di registratore con una missione, come si accorgerà, forse meno nobile di quel che sembra: persuadere gli anziani tehuelches Casilda e Bartolo a parlarsi. Nobile è l’intento, salvaguardare una lingua e i ricordi di un popolo. Ma ha senso farlo, quando è quasi un’operazione da museo, quando comunque questa lingua non sarà più parlata, non creerà nuovi ricordi? Meno nobile è forzare i ricordi dei viventi, tirarli su indiscriminatamente, come con una rete, insieme alle parole. Casilda e Bartolo sono ex amanti, e l’ironia vuole – ma loro non lo sanno – che a dividerli non sia stato il disamore, ma l’incomprensione. E allora noi europei figli del pensiero antropocentrico, secondo cui la ragione può comprendere e spiegare ogni cosa, a maggior ragione vorremmo che i due si parlassero, non solo per farci ascoltare la loro lingua, ma per chiarirsi. Che pretese. Lì nelle pianure sconfinate dell’Argentina, dove l’uomo è solo un tassello nello spettacolo immenso della natura, non si cerca a ogni costo di colmare le distanze, o cambiare gli eventi. Si accetta tutto, anche il dolore, in un eterno fluire in cui non avrebbe senso cercare delle definizioni. Sarà per questo che i günün a künä «avevano l’abitudine di cambiare i nomi alle cose».

Spesso è fondamentale registrare dei dialoghi, ascoltare la lingua nel suo contesto. Ora, non sarebbe impossibile registrare un dialogo in günün a yajüch, si cruccia Montefiori, poiché dalle testimonianze di alcuni viaggiatori risulta che due anziani parlanti, di una generazione più giovani rispetto al defunto Kual, ancora ci siano. Peccato che non abbiano alcuna intenzione di rivolgersi la parola. L’appassionato Annibale, diligente e un po’ ingenuo, parte quindi alla volta della Patagonia armato di registratore con una missione, come si accorgerà, forse meno nobile di quel che sembra: persuadere gli anziani tehuelches Casilda e Bartolo a parlarsi. Nobile è l’intento, salvaguardare una lingua e i ricordi di un popolo. Ma ha senso farlo, quando è quasi un’operazione da museo, quando comunque questa lingua non sarà più parlata, non creerà nuovi ricordi? Meno nobile è forzare i ricordi dei viventi, tirarli su indiscriminatamente, come con una rete, insieme alle parole. Casilda e Bartolo sono ex amanti, e l’ironia vuole – ma loro non lo sanno – che a dividerli non sia stato il disamore, ma l’incomprensione. E allora noi europei figli del pensiero antropocentrico, secondo cui la ragione può comprendere e spiegare ogni cosa, a maggior ragione vorremmo che i due si parlassero, non solo per farci ascoltare la loro lingua, ma per chiarirsi. Che pretese. Lì nelle pianure sconfinate dell’Argentina, dove l’uomo è solo un tassello nello spettacolo immenso della natura, non si cerca a ogni costo di colmare le distanze, o cambiare gli eventi. Si accetta tutto, anche il dolore, in un eterno fluire in cui non avrebbe senso cercare delle definizioni. Sarà per questo che i günün a künä «avevano l’abitudine di cambiare i nomi alle cose».

Se uno di loro chiamava con un determinato nome una cosa e poi moriva, allora quella cosa non poteva più essere chiamata in quel modo, per rispetto nei confronti del defunto o forse per pura superstizione. Quindi il nome moriva con la morte di chi lo aveva usato o lo aveva attribuito. Questo, sostengono gli studiosi, ha sempre reso difficile elaborare un vocabolario preciso. Evidentemente i günün a künä non avevano bisogno di avere una memoria collettiva.

Un mondo senza memoria collettiva è senza tempo: può essere antichissimo, ancestrale, ma anche molto recente, come se tutto, ogni volta, dovesse essere ricominciato da capo, ribattezzato. Non creato dal nulla col puro atto performativo della parola, come di nuovo diremmo noi cresciuti a suon di Antico Testamento, ma semplicemente reintrodotto, risignificato per chi si inserisce di passaggio nella realtà senza tempo. «Il mondo era così recente, che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col dito»: la frase celebre di García Márquez che racchiude buona parte dell’immaginario letterario latinoamericano potrebbe quindi essere letta in un’altra luce. Ma da dove nascono, precisamente, i nomi? Dalle pietre, naturalmente, almeno quelli dei günün a künä.

– Ma i nomi dove stanno?

– A sud, nel campo, a Yamnago – disse ancora indicando con la mano che teneva il mate.

– Yamnago! Che cos’è Yamnago?

– È il posto dove si trovano i nomi, a sud, laggiù a Yamnago, dove c’è la pietra da dove escono i nomi e poi crescono.

Dire che i nomi crescono è come dire che la lingua la trasforma la pratica: l’uso piega la grammatica e allenta o richiude i bordi dei campi semantici. È naturale, dunque, più che «pura superstizione», che alcune parole crescano e altre muoiano, se sono morti coloro che le utilizzavano, finché non muore tutta una lingua se i suoi parlanti non ci sono più. E se, viceversa, non ci sono più le cose di cui si parla, non ha senso nominarle ancora: così sostengono Bartolo e Casilda che, finito l’amore, non possono più parlarsi nella lingua in cui si sono amati. Viene in mente l’Elias Canetti de La lingua salvata, in quella pagina che racconta di come i suoi genitori usassero tra loro il tedesco, lingua del loro amore che però tagliava fuori tutti gli altri. Le lingue non sempre comunicano, quindi, a volte isolano; lingue che non sono mezzi, che non portano semplicemente il significato ma lo sono. Da qui l’importanza di studiarle e preservarle, certo, ma parlandole, inserendole nella vita delle comunità. Creando e scardinando certezze anche attraverso la lingua, per tornare a Everett: è così che si fa comunità.

.jpg)

Commenta