Nelle terre di McGahern

Dentro il racconto | Il lavoro e il paesaggio, la natura e il quotidiano nell’immaginario dello scrittore irlandese

Lungo tutta la sua vita a John McGahern è stato affibbiato spesso il soprannome di Čechov irlandese. È una descrizione che si porta appresso quel sapore di pigrizia giornalistica, ma in effetti qualcosa di comune ai due si può trovare in quella capacità di sottrarsi alla loro prosa e di riuscire a trarre senso dalle vite quotidiane della gente di campagna: insegnanti, contadini, braccianti e poliziotti. Di sicuro McGahern ha appreso parecchio da Čechov, al punto da arrivare a omaggiarlo nel suo racconto The Beginning of an Idea, dove un personaggio è alle prese con una biografia romanzata dello scrittore russo. Nondimeno preferiva schivare il paragone ogniqualvolta si presentava: «Penso non ci sia niente che abbia scritto Čechov che non sia magnifico», diceva a un intervistatore nel 1991. «Čechov è uno di quegli scrittori che non ha scritto abbastanza. Non si può fare un complimento migliore di questo a uno scrittore».

Lo scenario delle storie di McGahern è talvolta Dublino, più raramente Londra, ma di solito è la contea di Leitrim, una terra dal suolo povero, «in alcune parti profonda nemmeno un pollice»

Si potrebbe dire che anche McGahern non ha scritto abbastanza: sei romanzi e tre raccolte di racconti in una carriera lunga 44 anni. Si è sempre preso il suo tempo, scartando molto più di quanto non tenesse, alle volte scrivendo anche più di 20 versioni complete dello stesso racconto. Ma poi si potrebbe obiettare che più si esplorano le sue opere più ci si accorge che per gran parte si tratta di riscritture, uno studio su una scorta relativamente esigua di temi, accadimenti e ambienti. Lo scenario è talvolta Dublino, più raramente Londra, ma di solito è la contea di Leitrim, una terra dal suolo povero, «in alcune parti profonda nemmeno un pollice». Il periodo è perlopiù quello degli anni Cinquanta, e anche nelle storie ambientate più avanti non si affacciano mai i Troubles. Se poi scava nelle tensioni fra i cattolici irlandesi e la predominante minoranza protestante, lo fa sempre a livello personale.

Sulla pagina McGahern è un realista, e alcuni lo riterranno addirittura un conservatore, ma presi collettivamente i suoi racconti possiedono una punta di sperimentalismo, o quantomeno una loro stranezza. Prendiamo il modo in cui riutilizza certi personaggi, soprattutto un contadino facile ai soprusi psicologici e la sua seconda moglie, Rose, che dominano la scena in racconti come Ruote, Sierra Leone, Orologio d’oro, e compaiono in diversi altri. In ciascuna di queste storie il narratore viene a fare visita da Dublino e finisce per scontrarsi col padre. Ciononostante Rose, il contadino e il figlio che ritorna a casa non vanno intesi come gli stessi personaggi di racconto in racconto. Piuttosto sono in qualche modo archetipi, e attraverso questa ripetizione la lotta inscenata in ogni racconto arriva a sembrarci quasi la battaglia eterna di un mito.

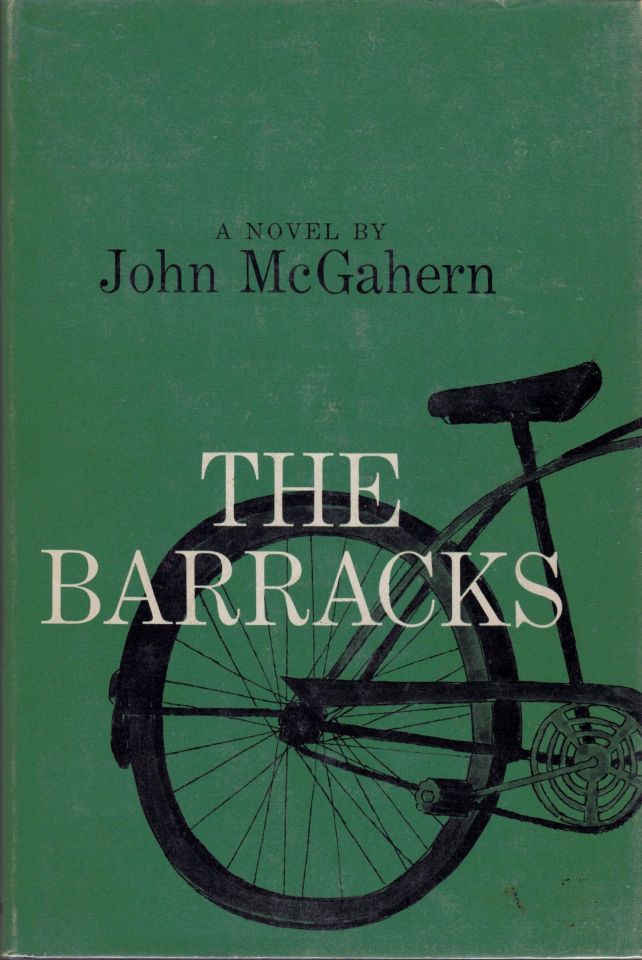

Il padre di McGahern è presente fin dagli esordi, incarnato nel sergente della Garda che appare già nel primo romanzo: The Barracks (1963). All’epoca Anthony Burgess disse che il libro riusciva «a catturare magnificamente la particolare assenza di speranza dell’Irlanda contemporanea», ed è vero che quest’assenza di speranza ritorna in tutte le opere di McGahern. Come nota Nicholas Wroe, «gli orrori sono sempre appostati fra le pagine di McGahern», perfino quando sono di una natura quieta, disperante, come quando un uomo piantato in asso e coi postumi da sbronza si mette a osservare una strada dublinese:

«Cinque gradini per ciascuna casa. La pietra era granito. Molte delle ringhiere di ferro erano dipinte di blu. Oltre la strada c’era una trasandata aiuola di lillà. Ci avevano insegnato a far caso a certe cose quando eravamo piccoli. Dicevano che era il mondo».

Oppure quando un insegnante – l’occupazione di McGahern prima che fosse costretto ad abbandonare l’Irlanda dopo la censura a The Dark – fissa la finestra dell’aula facendo correre le lancette dell’orologio alle tre in punto:

«Fuori, i tre muretti a secco del parco giochi scendevano fino al lago, il muro di mezzo spezzato dal lavatoio di cemento, sul quale lo scintillio fuggente di una punta di spillo di sole riluceva sulle ali di torme di mosche nerofumo e su un barattolo di marmellata poggiato sul davanzale con dentro un pugno di primule raccolte da qualche ragazzino sulle sponde del May. In quel raggio di sole che attraversa la lavagna nera fluttua la polvere del cancellino, milioni di granelli bianchi, inspirati ed espirati tutto il giorno, ritrovati la sera sui risvolti dei calzoni, tutta l’aridità di questo vuoto mestiere».

O magari quando un prete rammenta la discesa nella demenza senile della madre:

«…finché non arrivò il giorno in cui dovette ammettere che lei non sapesse più chi fosse, divenne come un cane rinchiuso troppo a lungo».

Ma se questa è già una materia terribile di per sé, le oscure energie di McGahern si dispiegano con una brutalità ineguagliabile nello straordinario Cuori di quercia e pance d’ottone (1970). Intascata la sua paga dopo un’altra giornata di lavoro punitivo in un cantiere londinese, il narratore riflette:

«Adoro contare in soldi le ore della mia unica e preziosa vita. Vendo le mie ore e mi prendo i soldi. I soldi mi permettono di vendere altre ore. Se risparmio abbastanza posso comprare le ore di qualche bastardo come me e vivere come un incubo imperiale, cosa che mi permetterebbe di passarmela molto meglio di adesso, sebbene tutto sommato anche stare come sto non è male, visto che non ho voglia di morire».

Quegli uomini faticavano, bevevano e se ne andavano «da Marge e Kathleen», prostitute che vivevano nel «lotto condannato, si spostavano di casa vuota in casa vuota prima della demolizione. Profilattici flosci galleggiavano nei canali di scolo il lunedì mattina mentre dormivano alla luce del sole». È un ciclo che pare non aver fine o significato, uno fra i tanti che conferma la ruota quale centro dell’immaginario di McGahern: l’identificazione della vita come un disegno ricorrente. In Paracadute compare nuovamente questa visione deprimente:

«Era come se stessimo guardando un lungo corridoio istituzionale; si poteva già immaginare il bambino sul seggiolone, il prossimo figlio e il successivo, il postino, il lattaio, il camioncino con le uova fresche e la verdura dalla campagna, la stretta stanca sul dorso della mano per mostrare una tenerezza vera tanto quanto il groppo in gola, la falciatrice d’estate, i fianchi più spessi. A malapena sembrava necessario viverla».

In Sierra Leone, uno dei molti racconti di McGahern a proposito di storie d’amore finite male, il narratore appunta con stanca rassegnazione: «la vecchia ruota che gira e rigira di nuovo, fiaccandomi via la vita; ma non fosse questa ruota sarebbe un’altra». Ma in Oldfashioned, uno dei suoi racconti più notevoli e ambiziosi, filtra un poco di aria, per quanto si tratti di uno spiffero: «La ruota dell’estate girava a meraviglia. I semi che spuntavano sul terreno venivano capati. Le rose e gli altri fiori sbocciavano. La frutta morbida maturava e Mrs Sinclair attaccò a fare la marmellata nella grossa pentola di ottone». E nell’ultimo racconto, Il funerale in campagna, i ripetitivi cicli della vita fuori città, in particolare la veglia e la sepoltura dei morti, sono visti non tanto come segnali di una ristrettezza claustrofobica della vita quanto come atti che irrobustiscono il tessuto che lega le persone fra loro.

Un gruppo di uomini irlandesi posa in un momento di riposo dal lavoro in una torbiera

Fin dai primi libri di McGahern si può notare una grazia e una potenza fuori dall’ordinario nelle sue descrizioni, in particolare in quelle paesaggistiche – Dublino non riceve le stesse amorevoli attenzioni e rimane, forse intenzionalmente, piuttosto inconsistente. Le sue abilità se possibile migliorano col suo lavoro sullo stile, culminando nelle descrizioni di Gloria Bog in Il funerale in campagna, ambientato nel cuore di quel territorio dove si svolgono molte delle sue storie. Descrive la torbiera con tale bellezza e una lingua particolarmente asciutta, prima al tramonto:

«Senza alcun avviso, di getto, erano fuori dallo schermo degli alberelli e dentro la torbiera aperta. Un basso sole rosso a ovest di Killeelan stava colando sulla carice e l’erica scura. Lunghe ombre si estendevano dalle piccole betulle sparpagliate tutt’attorno alla torbiera».

E poi di notte:

«Era una notte chiara illuminata dalla luna senza un borbottio di vento, e gli acri di carice pallida erano tutti accesi, restituivano gran parte della luce che ricevevano, così che i luoghi ricoperti di erica si scioglievano in una nerezza soffice e le ombre sparpagliate delle piccole betulle erano soffici e scure sulla carice fredda».

Se non avete mai letto McGahern questi passaggi potrebbero sembrarvi insignificanti. Sospetto che parte del loro incantesimo, e della sua prosa in generale, dipenda dalla ripetizione, la ruota che ritorna sugli stessi luoghi, le stesse persone, le stesse situazioni, e che quest’impatto cresca a ogni ripetizione come un rituale che accumula significato ogni volta che viene rappresentato. Sotto queste descrizioni di Gloria Bog si cela il sedimento di molte altre evocazioni di Leitrim, un paesaggio ricreato con la persistenza di un Paul Cézanne alle prese con Mont Sainte-Victoire. «La mia sola preoccupazione», ha detto McGahern una volta, «è trovare la frase giusta e descrivere il mio mondo con chiarezza e profondità».

Traduzione a cura di Stefano Friani, traduttore di John McGahern per la raccolta di racconti Cose impossibili di tutti i tipi (Racconti Edizioni, 2020)

Chris Power è un critico letterario e scrittore inglese, autore della raccolta di racconti Mothers (2018) e del romanzo A Lonely Man (2021). Dal 2007 tiene sul Guardian la rubrica monografica dal titolo A brief survey of the short story, di cui questo articolo pubblicato il 24/06/2014 fa parte ► A brief survey of the short story: John McGahern

Commenta