Nel nido oscuro della civetta

Intervista alla misteriosa scrittrice Juliette Evola, autrice del romanzo Le 12 civette, scovata nelle strade di Trieste

L’esoterismo e l’occultismo, il fascismo e l’eversione, la filosofia e la scrittura. Evola è un cognome che, in Italia, richiama immediatamente il filosofo reazionario Julius Evola, figura rinomata e oscura del Novecento italiano. Fuori dai nostri confini, e in particolare all’interno di quelli cecoslovacchi, Evola è un cognome che evoca invece la più giovane Juliette, famiglia di origine italiana e un passato nel teatro e nel cinema d’animazione, una vita che ha attraversato la Primavera di Praga e poi il mondo intero in compagnia del marito Dariûs Kubíček, regista teatrale d’avanguardia scomparso nel 2016. Dai primi anni duemila, il viaggio della coppia si è fermato a Trieste, crocevia di culture e città dove Juliette ha lavorato da maestra elementare prima di andare in pensione dando forma al suo romanzo d’esordio Le 12 civette (Polidoro, 2025), storia del complottista Samuele che nell’anno della pandemia di Covid-19 finisce egli stesso vittima di un complotto.

Non ci restano che il mito e la leggenda Samuele, se vogliamo mantenere un contatto con la verità... Il resto sono frottole, menzogne, mere convenzioni. Purtroppo il legame con quel mondo, quello vero, oramai è appeso a un filo sottilissimo.

Di lei, oggi settantenne, nessuna fotografia e pochissime interviste, come se l’esperienza della sua vita raminga l’aiutasse a confondersi nel viavai, a far perdere le proprie tracce. Per questo quando vengo a sapere che Mario Mariani, pianista e compositore eclettico che avevo conosciuto anni fa ad un festival di cinema, l’8 marzo si sarebbe trovato a Trieste per incontrarla, non ho potuto fare a meno di recuperare il contatto dalla mia rubrica e fissare un appuntamento con lui con la scusa di un’intervista. Alla maniera di Oriana Fallaci, che intervistò il regista Jean Negulesco per arrivare a Marilyn, vado a intervistare Mario Mariani per arrivare a Juliette. L’appuntamento è nel capoluogo friulano, al tavolo di un caffè del Canal Grande, stretto tra la vista sul porto vecchio e il profilo neoclassico della Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo che mi ricorda il cenotafio di Newton e i progetti di Étienne-Louis Boullée ma anche, forse suggestionato dall’idea di un incontro con un Evola, la cupola della Große Halle immaginata da Albert Speer e Adolf Hitler. Tempo di ordinare un Capo in B, il macchiato in vetro triestino, e Mario si siede di fronte a me.

PIANOSCIÒ, il suo nuovo spettacolo che unisce la sua carriera come pianista, come compositore e come showman, ha debuttato da poco al Performing Arts Center di Pesaro con la regia di Giampiero Solari. «Non Piano Show, ma Piano Sciò», precisa, mentre mi racconta quest’ultimo episodio di una lungo percorso artistico in cui ha composto anche per molte opere altrui. «Ho scritto le musiche dei film di Vittorio Moroni», ricorda, «ho lavorato all’inizio della mia carriera con Gianluigi Toccafondo, realizzando le musiche della sigla del Festival del Cinema di Venezia, e mi sono spesso alternato tra il cinema di finzione e il cinema di animazione, mia antica passione».

A proposito di animazione: c’è un film che hai musicato all’inizio degli anni Duemila, un’esperienza particolare del cinema centro-europeo dal titolo Fénixova Veta. Mi vuoi raccontare qualcosa di quell’esperienza, ad esempio di come hai conosciuto la regista?

Come ho conosciuto la regista?, mi chiede. La regista è Juliette Evola: nessuno di noi due pronuncia il suo nome, ma Mario capisce che c’è qualcosa sotto. Nonostante tutto, prova a rispondermi con naturalezza. È stato in maniera rocambolesca. Ci siamo conosciuti nel 1993 a Brno, nella Repubblica Ceca che da poco si era separata dalla Slovacchia, mentre mi trovavo lì come accompagnatore di un coro, suonavo l’organo. Alla fine di un concerto, nella piazza centrale di Brno, sentendomi parlare italiano, mi si avvicina questa signora. Abbiamo cominciato a parlare, una cosa tira l’altra e sono finito nella villa in cui abitava all’epoca, vicino al Grand Hotel dove eravamo ospiti con il coro. Era una casa fatiscente, mi ricordava gli ambienti dei film di Kaurismäki, con questo pianoforte a coda senza gambe, poggiato a terra, su cui lei suonò una Per Elisa molto acuta, una versione strana e suggestiva, com’è lei. Ci scambiammo gli indirizzi e cominciammo un rapporto epistolare da cui scaturì, anni dopo, la collaborazione per Fénixova Veta.

Immagino che negli anni tu sia stato a casa sua anche qui a Trieste.

Purtroppo no, non c’è mai stata occasione. È sempre lei che si fa sentire, ma quando sei tu che la contatti… è una che tende a non rispondere.

Juliette Evola e Mario Mariani in un ritratto in stile studio Ghibli / Ufficio stampa Polidoro Editore

«Però Mario io so che tu la devi vedere oggi», gli confesso. «Voglio essere onesto con te. Non che non mi interessi il tuo lavoro, anzi, ma vorrei che tu mi accompagnassi da lei e le chiedessi di concedermi del tempo per qualche domanda, visto che vi conoscete da trent’anni». Rimane in silenzio, le spalle gli crollano per la delusione. «Chi te l’ha detto?». Non è deluso perché non voglio davvero intervistarlo, è amareggiato perché si sente usato e preso in giro. «È stata lei a chiamarmi. Vuoi incontrarla per Le 12 civette? Sono onorato di essere stato citato nei ringraziamenti del romanzo, tra l’altro». Tentenna, è un po’ scettico, ma alla fine cede: si alza, paga alla cassa e mi fa cenno di seguirlo.

Il sole batte forte mentre risaliamo il lungomare. È l’8 marzo e un cordone della polizia chiude l’accesso a Piazza Unità d’Italia, osservando il corteo di Non Una di Meno che sfila in direzione del porto vecchio. Centinaia di persone, striscioni, manifesti e un furgoncino bianco con un disegno piramidale di corredo alla scritta “Stop al patriarcato”. Dalle quattro grandi casse poste sul veicolo una manifestante lancia il coro: «Siamo il grido, altissimo e feroce, di tutte quelle donne che più non hanno voce!». «Ma abita in questa zona?», chiedo a Mario guardando la folla. «Juliette abita a Barcola, vicino alla pineta, ma io non la incontro mai lì». Imbocchiamo una via laterale e il corteo sfila alle nostre spalle. Sbuchiamo in Piazza Unità, puntellata di girandole rosse per la Boramata, la festa del vento che quest’anno ha installato un “Giardino delle Girandole”, con centocinquanta fiori rossi che ruotano ad ogni folata. Di fronte, lo storico Caffè degli Specchi, con le sue volte eleganti e l’arredamento rosso scuro.

Mario esce dalla saletta un minuto dopo, scuro in volto, e mi dice serio: «Un quarto d’ora»

Costeggiamo l’elegante bancone di legno, superando un’ampia colonna bianca a destra del banco, e Mario si ferma di fronte ad un drappo rosso che ci sbarra la strada. «Aspetta qui». Scosta la tenda e scompare in una saletta laterale. Intravedo delle poltrone rosse, alcune abat-jour art decò disposte sui pochi tavoli stile impero che abitano la stanza, e un profilo magro, scavato, nella penombra. La porta si chiude. Sento parole sussurrate, poi gli animi che si scaldano, una voce femminile. Mario esce dalla saletta un minuto dopo, scuro in volto, e mi dice serio: «Un quarto d’ora». Scosta il drappo rosso e all’improvviso mi sento all’interno di un film di David Lynch. Juliette, seduta in un completo floreale bizzarro ma a suo modo elegante, indica le undici e quindici sul suo piccolo orologio da polso: la fine prevista della nostra conversazione. È un conto alla rovescia che mi coglie alla sprovvista, con tutte le domande che avrei da farle, perciò parto dalla più banale.

Che cos’è, Juliette, che l’ha portata adesso a scrivere Le 12 civette?

Che cos’è, Juliette, che l’ha portata adesso a scrivere Le 12 civette?

Lo spunto del romanzo nasce nel 2020, con la pandemia, poi su sollecitazione del mio editor e mentore Orazio Labbate, ho buttato giù degli appunti su una storia che gli avevo raccontato più volte: la vicenda di una donna malata terminale che allaccia una relazione virtuale con un uomo a cui chiede di porre fine alle sue sofferenze attraverso delle pratiche sciamaniche.

La sua voce è calma, chiara, e le indiscrezioni sul suo italiano non proprio perfetto mi sembrano nient’altro che pettegolezzi. Parla lentamente, con un leggero accento straniero, ma sceglie le parole con cura.

È una storia che nella mia testa era diventata ossessiva e a cui volevo dare una forma narrativa compiuta. La pandemia da Covid-19, con tutte le sue codificazioni come la dialettica vax-no vax, il lockdown, le mascherine chirurgiche, il distanziamento sociale, ha trascinato la mia idea originaria nell’attualità pandemica e bellica, perché lo sfondo de Le 12 civette è anche la contrapposizione sempre più marcata tra l’Occidente e il resto del mondo nelle sue varie declinazioni.

In che modo si inserisce il discorso femminista all’interno di questo spunto narrativo? Credo ci sia stato un grande lavoro di immedesimazione per entrare nei panni di un uomo così maschilista e retrogrado: il modo di parlare e di sentire, lo sguardo sul mondo del protagonista Samuele…

Non sono un’intellettuale né una scrittrice di professione. Anche la mia passione per la magia e l’esoterismo è qualcosa di dilettantesco e amatoriale, quindi a un certo punto mi sono resa conto che la mia scarsa competenza linguistica e la mia limitata padronanza dell’italiano – insieme a tutte quelle stratificazioni di significati, codici, convenzioni all’interno delle quali si annida il germe subdolo e occulto del patriarcato – mi impedivano di costruire un personaggio femminile sufficientemente sfaccettato. A quel punto ho provato a spostare il punto di vista sul protagonista maschile della mia storia. L’italiano rende paradossalmente più semplice la descrizione di un personaggio maschile e maschilista piuttosto che di una protagonista femminile a tutto tondo, complessa, articolata, piena di contraddizioni, proprio per il retaggio secolare che ci portiamo dietro.

Il Covid-19, con la dialettica vax-no vax, il lockdown, il distanziamento sociale, ha trascinato la mia idea originaria nell’attualità pandemica e bellica

Come si pone per ciò che riguarda la percezione del suo romanzo? Lei è una femminista, dedica il libro alla memoria di Michela Murgia, ma sceglie un protagonista maschio e maschilista e chiede la prefazione a un personaggio discusso come Diego Fusaro.

Di Fusaro mi diverte il gergo inventivo e ornamentale e ho immaginato il mio protagonista come un suo epigono, una sorta di Fusaro che non ce l’ha fatta. C’è un gergo fusariano così come c’è un gergo heideggeriano, solo che quello di Fusaro risulta più spassoso, narrativo e al passo coi tempi e quindi più funzionale alla causa di una scrittrice. Tutto qui.

Turbo-spassoso, si potrebbe dire.

Sa, non sono così convinta che chi scrive una prefazione debba necessariamente sposare in toto le tesi o le idee che vengono veicolate dal libro. È un luogo comune che mi sento di mettere in discussione. Magari il mio romanzo a Fusaro non è neppure piaciuto. Trovo più interessante se risulta almeno in parte in contrasto con il suo impianto narrativo e ideologico. Non lo so, qualcuno mi ha fatto notare che forse è un cortocircuito che riflette le contraddizioni del nostro tempo. Certamente Murgia e Diego Fusaro rappresentano due modi radicalmente diversi di intendere la realtà: ecco, mi interessava proprio provare a metterli in dialogo.

Lei cita Murgia e le dedica il libro, oggi è l’8 marzo e in tanti la stanno ricordando. Che opinione ha lei sull’autrice e sul personaggio Murgia?

Il mio protagonista detesta Michela Murgia con tutto se stesso – nel romanzo, Samuele gioca a freccette su un bersaglio con stampato sopra il volto della scrittrice – anche se sono consapevole che ha rappresentato per molti un punto di riferimento. A prescindere dal mio giudizio critico su di lei e sulla sua opera, credo sia complicato individuare nel dibattito culturale italiano degli ultimi decenni un personaggio più significativo e influente di Murgia, certamente divisivo ma anche affascinante e poliedrico. Accabadora è il romanzo che mi ha consentito di mettere a punto il meccanismo narrativo su cui si regge Le 12 civette.

«La pioggia era di colpo cessata e mi trovai di fronte alla scultura dell’orco con la bocca spalancata e lo sguardo spaventoso. Il parco deserto era ancora più inquietante. Cercai di scacciare tutti i presagi di morte e di sventura che in poco più di mezz’ora mi si erano affastellati in testa». L’Orco del parco dei mostri di Bomarzo raccontato nel romanzo Le 12 civette / Foto di Lia Monguzzi

Ha parlato di “cortocircuito”, la parola chiave di questo romanzo. Lei pone il suo protagonista Samuele, di un estremismo radicale, molto al di fuori di uno schema di accettazione da parte del lettore, ma gli dà la parola, facendolo parlare in prima persona e inserendolo all’interno di alcune vicende decisamente sopra le righe. Riesce contemporaneamente a dire assurdità senza senso, a fare riflessioni condivisibili, a dire cose borderline spostando sempre più in là l’asticella di quello che si può dire e forse in qualche modo di quello che si può scrivere. Qual era la sua volontà?

L’intenzione era quella di assumere il punto di vista di un complottista no vax – forse il personaggio pubblico più ricorrente nel dibattito mediatico/culturale del periodo pandemico – senza però stereotiparlo o ridurlo a una macchietta priva di spessore psicologico ed esistenziale. Provare a prenderlo sul serio, insomma. Quella peculiare categoria sociale risultava particolarmente funzionale a raccontare un periodo così controverso e polarizzante in un plot incentrato su un vanishing à la Hitchcock. Ricorderà che nel 2020 ci fu infatti una deflagrazione senza precedenti di teorie complottistiche, ma spesso la proliferazione di teorie del complotto dipende anche dal fatto che quelle “ufficiali” non risultano particolarmente convincenti. Se non ci fossero stati da subito evidenti buchi di sceneggiatura nella versione governativa dell’omicidio di J. F. Kennedy certamente la letteratura critica sull’argomento sarebbe stata molto più limitata. Mi interessava trasporre in chiave romanzesca questa contraddizione.

La cosa che riesce a fare comprendere molto bene il romanzo è che, oltre la storia e oltre i complotti, il vero cortocircuito è la realtà. E sembra che in questo momento non ci siano gli strumenti per scioglierne il nodo.

Esatto, perché il problema è la questione interpretativa: fino alla pandemia era ancora possibile riuscire a discernere i piani della realtà. Fino al 2020 relegavamo il complottismo ad una serie circoscritta di situazioni e personaggi, magari anche a politici di prima fascia, ma comunque molto minoritari. Adesso il quadro è cambiato radicalmente; e questo cambiamento ha subito un’accelerazione definitiva. La teoria dell’adrenocromo, QAnon, Pizzagate: tesi sostenute dal Presidente degli Stati Uniti e da Elon Musk, non esattamente dei passanti, ma gente che, in teoria, sta nella stanza dei bottoni.

D’altra parte, la pandemia prima e la vicenda bellica poi hanno portato allo scoperto ciò che fino a qualche anno fa appariva più sfumato: la presunzione di detenere una verità certa e incontrovertibile e le corrispettive strategie di debunking – in stile Mentana o Burioni per capirci – nascondono in realtà interessi e moventi ideologici che non sono altro che il risultato di determinate prospettive di utilità per il mantenimento e il rafforzamento delle forme di dominio umano. Il protagonista Samuele dà voce a questa polarizzazione.

Quello che era successo e che, anzi, stava ancora succedendo in mezzo mondo era talmente pazzesco e con così pochi precedenti nella storia che sentivo un’urgente necessità di informarmi da più fonti possibili. In genere non acquistavo quotidiani ma durante il lockdown, anche per trovare una routine e non restare sempre chiuso in casa, avevo cominciato a comprarne anche due o tre al giorno. Avevo sempre preferito selezionare le notizie online da quei siti che l’informazione mainstream considera ideologicamente “complottisti”, tanto per rimarcare che tutto ciò che non rientra nella sua visione del mondo liberal-capitalista è da bollare come puro e semplice negazionismo, indegno anche di essere pensato.

La verità è spesso una cosa complicata e stratificata, che non può essere patrimonio esclusivo dei Ministeri o di sedicenti fact-checker. Dare del complottista o del negazionista a qualcuno semplicemente perché ha una visione differente dalla nostra è solo un modo per delegittimarlo e per bandirlo dal dibattito, evitando ogni vero confronto dialettico. La realtà non è quasi mai come ci appare e, tantomeno, come ci viene presentata. Non occorre scomodare ogni volta il mito della caverna per capire che la verità è frutto di un percorso insidioso e travagliato, intrinsecamente alchemico dal mio punto di vista. Ecco, nel mio libro ho provato a raccontare questa complessità all’interno di un orizzonte di genere da thriller.

In questo senso nel suo romanzo c’è un singolare connubio di elementi finzionali e fatti di cronaca correlati a reperti documentali.

In questo senso nel suo romanzo c’è un singolare connubio di elementi finzionali e fatti di cronaca correlati a reperti documentali.

Sì, in particolare collegati alla vicenda di Erostrato e alle peripezie editoriali de Gli Adelphi della dissoluzione di Maurizio Blondet, nel mio romanzo una specie di macguffin hitchcockiano che passa di mano in mano, ma in realtà un libro di culto di matrice esoterico-teologica che si apre su una conversazione sul concetto paolino di katéchon tra l’autore e Massimo Cacciari. Il saggio di Blondet è legato a doppia mandata a una vicenda di cronaca nera avvenuta nel bellunese una decina d’anni fa e che riguarda un mitomane criminale che si faceva chiamare appunto Erostrato: un avvenimento reale che si sovrappone in continuazione al plot principale del mio romanzo, che come lei sa è incentrato su elementi esoterici e folclorici profondamente radicati nel territorio.

Dobbiamo dare più credito ai reperti documentali e giudiziari o alle paranoie ossessivo-compulsive di Samuele?

Il dubbio che sorge nel lettore è: dobbiamo dare più credito ai reperti documentali e giudiziari – in teoria oggettivi e comprovati ma piuttosto inverosimili – o alle paranoie ossessivo-compulsive del personaggio di Samuele che cionondimeno a tratti ci appaiono parecchio sensate? Vede, essendo una lynchana, io concepisco l’arte e la letteratura come una specie di blob che prova a comprendere la realtà in tutte le sua articolazioni, anche quelle più periferiche e marginali. Non so se mi spiego: come nel nastro di Moebius il recto può in qualsiasi momento diventare il verso e viceversa, la parte documentaria di un romanzo o di un film può trasformarsi all’improvviso in una narrazione finzionale all’ennesima potenza.

Lei si cita nel finale del romanzo, in cui Juliette Evola diventa l’alter ego del protagonista. Che significato ha la sua presenza all’interno de Le 12 civette? Si è inserita come personaggio per alimentare il cortocircuito, sfruttando anche un cognome così impegnativo, o questo meccanismo metaletterario ha per lei altre finalità?

Guardi, in primis Evola non è un nom de plume. In secundis, che ci sia un cortocircuito è una contingenza e una casualità, ma è una contingenza e una casualità che ho voluto assecondare.

Lei non si vuole pronunciare, ma ci sono diverse fonti che la attestano proprio come discendente di Julius Evola.

Fermo restando che se sono discendente di Julius Evola lo sono molto alla lontana, ma non vedo davvero che rilevanza possa avere per lei o per chiunque altro il cognome che mi è capitato in sorte…

Le undici e quindici. Juliette indica l’orologio e torna a chiudersi nel suo silenzio, rifiutandosi di rispondere ad ulteriori domande. Smetto di insistere e mi alzo, mentre un cono di luce si disegna sul pavimento. Mario ha aperto il pesante drappo rosso alle mie spalle e mi fa cenno che è il momento di uscire. «La ringrazio per il suo tempo, Juliette», ma la scrittrice non mi degna più neppure di uno sguardo. «Cazzo, le hai chiesto di Julius?», mi chiede Mariani con tono di rimprovero. Annuisco come a dire che non potevo farne a meno, sono pur sempre un giornalista, e lui scuote la testa. «Vai», mi dice seccato. Ritorno alla vivacità del Caffè degli Specchi, che si anima di un viavai inconsapevole. Mi volto, ma la tenda si è richiusa. Mario non si vede più, e neppure Juliette.

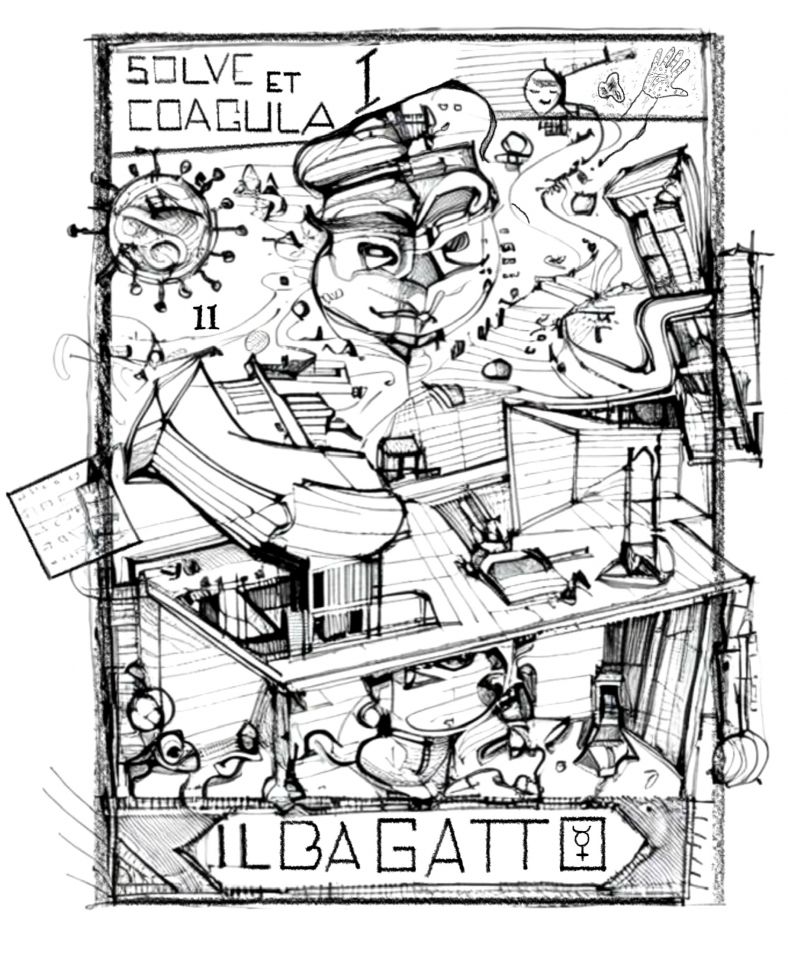

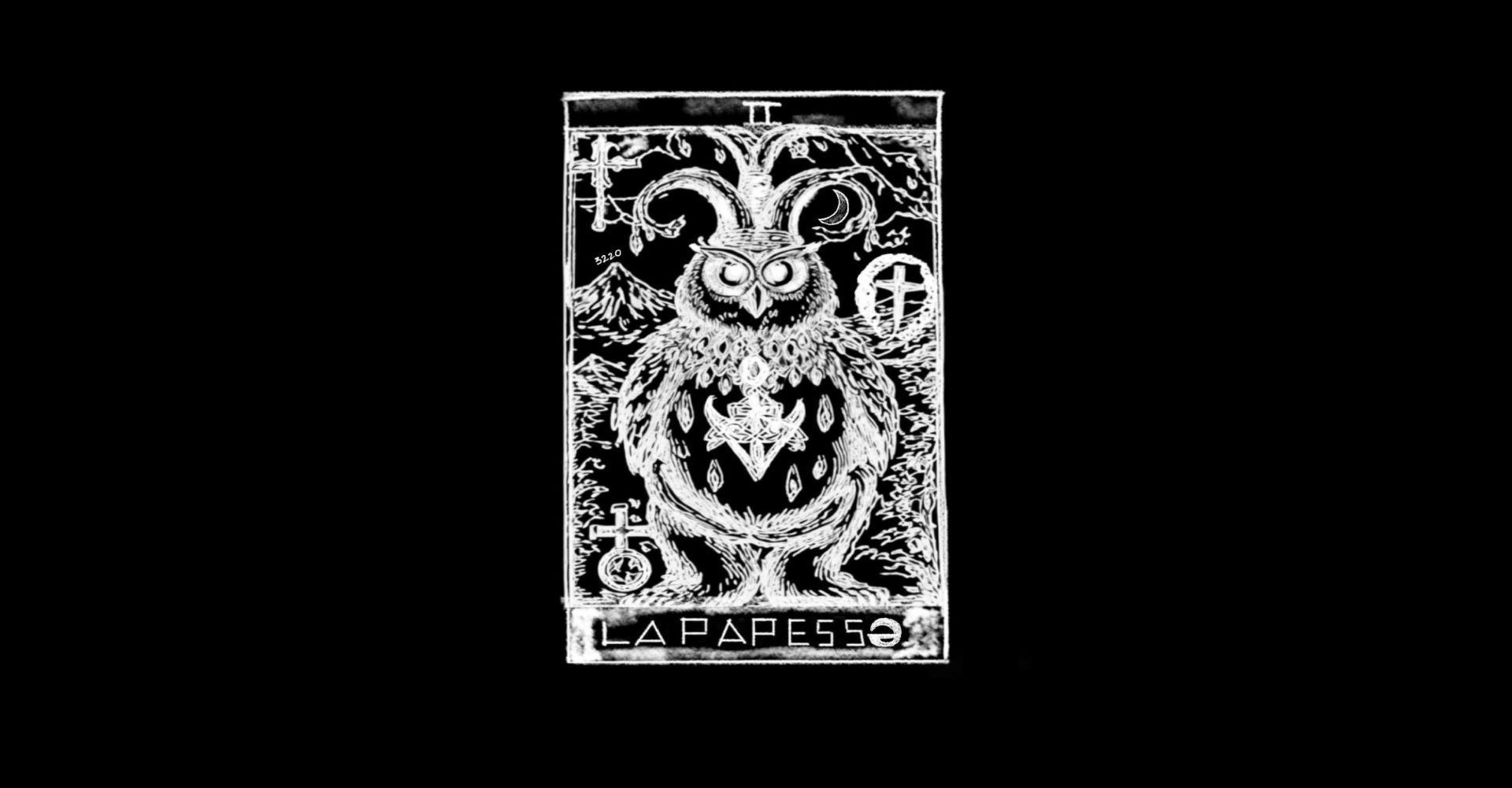

In copertina e nel testo, due degli oscuri tarocchi che aprono le diverse sezioni del romanzo

Commenta