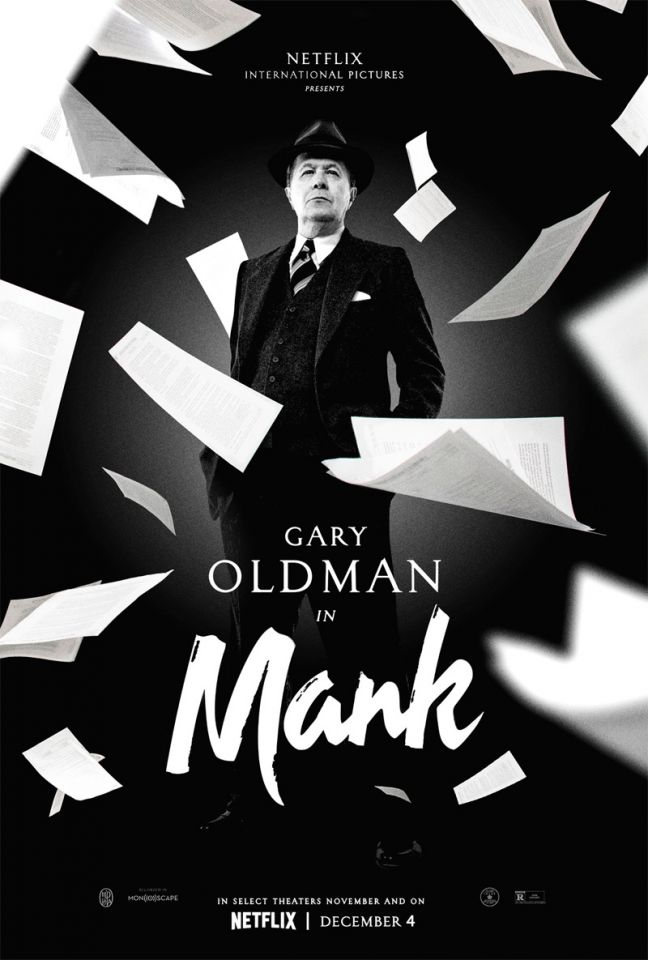

Mank di David Fincher

con Gary Oldman, Amanda Seyfried, Arliss Howard, Lily Collins, Charles Dance, Tom Burke

Herman J. Mankiewicz (G. Oldman), detto Mank, giornalista e drammaturgo approdato a Hollywood come sceneggiatore all’epoca del passaggio al sonoro, viene spedito in un ranch della desertica Victorville, in California, per lavorare a uno script commissionato dal giovanissimo Orson Welles (T. Burke), genio alla ribalta blindato dalla casa di produzione RKO con un contratto che gli concede assoluta libertà artistica. Mank, alcolizzato e giocatore compulsivo, è una figura ormai leggendaria negli ambienti degli Studios per il suo spirito irriverente e autodistruttivo di cui la povera moglie Sara (T. Middleton) è costretta a raccogliere spesso i pezzi. Welles gli dà un ultimatum di sessanta giorni e cerca di arginarne i vizi mettendogli alle calcagna il fidato John Houseman (S. Troughton) – con lui, co-fondatore del Mercury Theatre –, la giovane stenografa Rita Alexander (L. Collins) e un’infermiera tedesca che si prenda cura della sua gamba spezzata in seguito a un incidente automobilistico. Tra la primavera e l’estate del 1940 Mank inizia così a scavare tra i ricordi, in bilico tra i rapporti altalenanti con gli executives della MGM, Louis B. Mayer (A. Howard) e Irving G. Thalberg (F. Kingsley), le sontuose feste al castello del magnate William R. Hearst (C. Dance) e della sua amante, l’attrice Marion Davies (A. Seyfried), nel contesto tumultuoso della campagna governativa californiana del 1934 del socialista idealista Upton Sinclair, osteggiata sia da Hearst sia da Mayer e Thalberg con un’efficace politica di disinformazione. È l’alba della prima stesura di Quarto potere (Citizen Kane), film destinato a segnare la storia del cinema per sempre.

A sei anni di distanza dall’elegante L’amore bugiardo – Gone Girl, David Fincher torna al lungometraggio col suo Mank, portando sul “grande schermo” domestico di Netflix la sceneggiatura del padre scomparso, Jack Fincher, ispirata dal provocatorio saggio newyorkese Raising Kane (1971). Nel saggio, Pauline Kael sosteneva che a Herman J. Mankiewicz – fratello maggiore dello sceneggiatore e regista Joseph L. Makiewicz (Eva contro Eva, Gli insospettabili), il giovane “Joe” rappresentato nel film di Fincher – spettasse il merito esclusivo dello script di Quarto potere, condividendo dunque ingiustamente l’Oscar alla miglior sceneggiatura con Orson Welles. Sebbene non ci siano prove a sostegno della contro-posizione di Welles di aver scritto la sua prima bozza in modo indipendente, la critica oggi concorda comunque sul fatto che i suoi contributi abbiano trasformato la sceneggiatura di Mankiewicz da solida e ingegnosa base per una storia ad autentico capolavoro: «soffre di gigantismo, di pedanteria, di tedio. Non è intelligente, è geniale: nel senso più notturno e più tedesco di questa parola», scriverà Jorge L. Borges del film.

A sei anni di distanza dall’elegante L’amore bugiardo – Gone Girl, David Fincher torna al lungometraggio col suo Mank, portando sul “grande schermo” domestico di Netflix la sceneggiatura del padre scomparso, Jack Fincher, ispirata dal provocatorio saggio newyorkese Raising Kane (1971). Nel saggio, Pauline Kael sosteneva che a Herman J. Mankiewicz – fratello maggiore dello sceneggiatore e regista Joseph L. Makiewicz (Eva contro Eva, Gli insospettabili), il giovane “Joe” rappresentato nel film di Fincher – spettasse il merito esclusivo dello script di Quarto potere, condividendo dunque ingiustamente l’Oscar alla miglior sceneggiatura con Orson Welles. Sebbene non ci siano prove a sostegno della contro-posizione di Welles di aver scritto la sua prima bozza in modo indipendente, la critica oggi concorda comunque sul fatto che i suoi contributi abbiano trasformato la sceneggiatura di Mankiewicz da solida e ingegnosa base per una storia ad autentico capolavoro: «soffre di gigantismo, di pedanteria, di tedio. Non è intelligente, è geniale: nel senso più notturno e più tedesco di questa parola», scriverà Jorge L. Borges del film.

Approcciarsi a Mank considerandolo un classico biopic che sposa una tesi storiografica piuttosto che un’altra è superficiale e fuorviante

Ma approcciarsi a Mank seguendo questa linea, considerandolo quindi un classico biopic che sposa una tesi storiografica piuttosto che un’altra, sarebbe comunque superficiale e fuorviante. L’intento primario di Fincher è probabilmente quello di far vivere a tutto tondo lo script del padre. La sceneggiatura, opera instabile e transitoria per natura, la cui esistenza strumentale può trovare compiutezza soltanto nell’atto filmico, qui si fa corpo in immagine; vive fin dalla ferrea struttura che orienta lo spettatore nell’arco temporale della storia con le sovrimpressioni delle tipiche intestazioni delle scene – EXT. PARAMOUNT STUDIOS - DAY - 1930 (FLASHBACK) –, trasformandosi così in una sorta di «King Kong alto come un palazzo di dieci piani» (metafora con cui spesso si esprime sarcasticamente Mank), che si muove fra le maglie scivolose di Hollywood negli anni della grave crisi economica.

Con il consueto perfezionismo chirurgico che contraddistingue il suo cinema – tenendolo purtroppo spesso distante dal donare allo spettatore un pieno coinvolgimento emotivo alle sue opere –, David Fincher costruisce un film immersivo nella messa in scena e nell’estetica, che qui veste il luminoso bianco e nero come un abito attillato. Allo stesso tempo, il versatile cineasta americano riesce a creare un dialogo trasversale con il presente, sia in termini formali (e cinefili), sia in chiave politica. Da un lato, c’è il cinema nella sua veste magica, che rivive negli omaggi stilistici a Quarto potere (uso di ampia profondità di campo e struttura a flashback in primis), nelle bruciature di sigarette che contrassegnano i finti cambi di bobina di pellicola e, quasi come un “amarcord” cinematografico, nelle passeggiate tra Mank e l’amica Marion Davies, una svanita Dulcinea più sagace di ciò che appare.

Con il consueto perfezionismo chirurgico che contraddistingue il suo cinema – tenendolo purtroppo spesso distante dal donare allo spettatore un pieno coinvolgimento emotivo alle sue opere –, David Fincher costruisce un film immersivo nella messa in scena e nell’estetica, che qui veste il luminoso bianco e nero come un abito attillato. Allo stesso tempo, il versatile cineasta americano riesce a creare un dialogo trasversale con il presente, sia in termini formali (e cinefili), sia in chiave politica. Da un lato, c’è il cinema nella sua veste magica, che rivive negli omaggi stilistici a Quarto potere (uso di ampia profondità di campo e struttura a flashback in primis), nelle bruciature di sigarette che contrassegnano i finti cambi di bobina di pellicola e, quasi come un “amarcord” cinematografico, nelle passeggiate tra Mank e l’amica Marion Davies, una svanita Dulcinea più sagace di ciò che appare.

In Mank c’è da un lato il cinema nella sua veste magica, dall’altro il cinema della menzogna e della mistificazione, il cinema occultato nelle stanze del potere dell’industria cinematografica

I due straordinari interpreti, Oldman e Seyfried, capaci di restituire la patina di vulnerabilità dei loro personaggi e dei rispettivi ruoli all’interno dello star system hollywoodiano, sono infatti abilmente immersi in quadri che evocano spesso le atmosfere felliniane – la passeggiata notturna a cavallo tra il sapore circense di 8½ e la sospensione magica de La dolce vita, la scena fuori dagli Studios in cui Mank rincorre la Davies e la colonna sonora cita chiaramente il tema di Amarcord di Nino Rota. Dall’altro, c’è invece il cinema della menzogna e della mistificazione, il cinema occultato nelle stanze del potere dell’industria cinematografica. «Pensi che qualcuno col diritto al voto si berrà questa roba?», chiede il regista Shelly Metcalf – figura immaginaria vagamente ispirata a Felix E. Feist –, pentito di aver accettato di realizzare dei falsi filmati per la MGM contro Upton Sinclair, come trampolino di lancio per la sua carriera. «Soltanto chi crede che King Kong sia alto dieci piani o Mary Pickford sia vergine a 40 anni. Basta comunque a convincermi che uno sceneggiatore, per un pubblico ignaro, è una minaccia maggiore di un politicante», gli risponde il disilluso amico Mank. Irrompendo nei sontuosi saloni per le cene di Hearst con l’aura dissacrante del buffone di corte, lo sceneggiatore etichetta il magnate dei media come un Don Chisciotte che, guardando nello specchio della sua giovinezza, ha deciso di spaccare l’esasperante promemoria di quello che era un tempo, armato di tutta la magia nera che è al suo comando: prendono forma, così, i contorni immaginifici di Charles Foster Kane, protagonista di Quarto potere, a lui ispirato.

«Quarto potere è il cinema stesso», ha dichiarato Fincher. Questa è una delle principali chiavi di lettura della genesi di Mank: un film sul film, un’opera in cui il cinema si auto-pensa e ripercorre da una parte il concepimento di uno dei suoi capisaldi, Citizen Kane appunto, dall’altra gli anni della depressione e della crisi dell’industria cinematografica, per poi concedersi al pubblico proprio tramite Netflix, lo spauracchio che più di ogni altro oggi è tacciato di minarne l’incolumità.

«Quarto potere è il cinema stesso», ha dichiarato Fincher. Questa è una delle principali chiavi di lettura della genesi di Mank: un film sul film, un’opera in cui il cinema si auto-pensa e ripercorre da una parte il concepimento di uno dei suoi capisaldi, Citizen Kane appunto, dall’altra gli anni della depressione e della crisi dell’industria cinematografica, per poi concedersi al pubblico proprio tramite Netflix, lo spauracchio che più di ogni altro oggi è tacciato di minarne l’incolumità.

Ed è allora in quello stesso processo meta-cinematografico e provocatorio che s’inserisce anche la lotta di Herman J. Mankiewicz. Prim’ancora che contro il potere e le iniquità dei suoi giochi, prima ancora che contro Welles nella diatriba sulla paternità letteraria del film, la sua lotta è innanzitutto contro la natura intrinsecamente vulnerabile della sua arte di sceneggiatore. È lui – forse alla stregua di Jack Fincher, che si scontrò con i rifiuti di diversi produttori alla sua sceneggiatura, oggi riportata in luce dal figlio David – il vero Don Chisciotte che lotta contro i mulini a vento. L’abito attillato diventa allora pelle e quella sceneggiatura vivente che calza la mostruosità di un King Kong alto dieci piani finisce col coincidere perfettamente con il suo autore, Mank. «Mi sento sempre di più un topo in una trappola costruita da me», confidò Mankiewicz a un amico, «e che riparo ogni volta che si forma un’apertura che mi permetterebbe di scappare».

«Perché lo fai? Posterità»

USA 2020 – Dramm. 131’ ★★★½★

Commenta