Luci e ombre di Joan Didion

Autocoscienza, femminismo e colonialismo inconsapevole nel celebre saggio "Sul rispetto di sé"

Nel 1961, poco dopo essere stata assunta da Vogue, Joan Didion – che al tempo aveva quasi trent’anni – scrisse uno dei saggi che l’avrebbero resa nota, una breve ma acutissima riflessione sul rispetto di sé. «Malgrado i nostri cliché più comuni, l’autoinganno è il più difficile degli inganni» scriveva nel saggio intitolato semplicemente Sul rispetto di sé che sarebbe poi apparso in Verso Betlemme, la raccolta di saggi scritti negli anni della collaborazione con Vogue. La scrittrice rifletteva sulla difficoltà di mentire davvero a se stessi, perché le bugie che usiamo con gli altri non avranno effetto su di noi; anche se può sembrare facile concepire un trucco che inganni chi ci sta intorno, ma non abbiamo altrettanti incantesimi nei nostri grimori da raggirare noi stessi.

Joan Didion lo sapeva bene. Comprendere la propria imperfezione, spiegava, era stato per lei come entrare nell’età adulta, come sottrarsi all’«innocenza» del proprio candore infantile. Il rispetto di sé ci obbliga a imparare che non meritiamo tutto, e che ciò che noi pensiamo di noi stessi è più importante di ciò che pensano gli altri di noi. Abbiamo spesso l’impressione, anche solo inconscia, che le storie che ci raccontiamo per sopravvivere siano vere o false; stelle che ci guidano fuori dal deserto della notte o illusioni del cuore, ignes fatui che vorremmo disperatamente fossero reali. Per sopravvivere con dignità dobbiamo affrontare quei deserti notturni onestamente.

«Le fascinazioni che hanno effetto sugli altri», prosegue la Didion nel saggio, «non contano nulla in quel vicolo ben illuminato in cui affrontiamo noi stessi: non c’è sorriso ammaliante che funzioni, né lista di buone intenzioni graziosamente redatta. [...] Il fatto triste», scrive verso la fine del paragrafo con una chiusura semplice e forte, «è che il rispetto di sé non ha niente a che fare con l’approvazione degli altri». La scrittrice continua con uno passaggio delicato e potente dedicato a cosa sia realmente il rispetto di sé:

Una comune superstizione vuole che “il rispetto di sé” sia una sorta di amuleto contro i serpenti, qualcosa che tiene coloro che lo possiedono rinchiusi in un Eden intatto, lontano da letti estranei, da conversazioni ambigue e dai guai in generale. Non è affatto così. Non ha niente a che fare con la facciata delle cose, riguarda invece una pace separata, una riconciliazione privata.

Qui la scrittrice respinge l’idea che il rispetto di sé sia una specie di panacea spirituale che spazza via tutti i nostri problemi. Al contrario, si tratta di qualcosa che dobbiamo trovare interiormente, un patto che stringiamo con noi stessi per accettare chi, cosa e dove siamo.

All’inizio del 2020, mi ritrovo spesso a pensare a questo saggio, così semplice ed eccezionale, al modo in cui, bene o male, cattura lo spirito del tempo, la stranezza e l’imprevedibilità del 2020. Cosa comporta avere rispetto di sé in un anno che appare già tumultuoso e tremendo nella sua precarietà? Un anno in cui siamo già stati spinti irrazionalmente sull’orlo di una guerra internazionale, mondiale addirittura, contro altri paesi e contro il clima? Un anno in cui lo spettro della guerra incombe ancora su ogni cosa perché non possiamo prevedere gli orrori di cui sarà capace il nostro mendace e lunatico presidente? Un anno yeatsiano, già crollato a pezzi anche se tentiamo di ignorare le crepe che si allargano? Come faccio a rispettare me stessa in un paese che non mostra alcun rispetto per il resto del mondo?

Cosa comporta avere rispetto di sé in un anno che appare già tumultuoso e tremendo nella sua precarietà?

Rileggendo l’opera di Joan Didion all’inizio di un anno che si prospetta già così precario, ho dei sentimenti contrastanti. Sul rispetto di sé è al contempo forte e imperfetto. È per tutti, ed è tanto potente quanto gradevole; allo stesso tempo, però, è chiaro che non sia scritto per tutti. Essere in grado di coglierne virtù e imperfezioni – proprio come la scrittrice sostiene si debba fare con noi stessi se vogliamo rispettarci davvero – è ciò che, oggi, lo rende indispensabile. I difetti costituiscono parte del motivo per cui il pezzo rimane così significativo, un diamante screziato di sangue.

*

Il saggio della Didion – seducente, addirittura ammaliante – è una magistrale testimonianza di ciò che allora era una forma relativamente nuova di non-fiction: il New Journalism o, più in generale, la non-fiction creativa. Il New Journalism cercava di rinnovare il modo in cui i lettori concepivano le notizie: usava le tecniche della fiction – narrazione, strutture narrative, punti di vista, caratterizzazioni profonde – per raccontare delle storie di non-fiction, così che un pezzo di New Journalism poteva talora risultare indistinguibile da un racconto o da un romanzo. Questi articoli non temevano di rivelarsi memorabili per il proprio stile.

È straordinario il fatto che Joan Didion avesse concepito l’articolo per colmare un buco lasciato da un autore che non aveva consegnato il suo pezzo sullo stesso argomento. La scrittrice ebbe poco tempo poiché la rivista stava per andare in stampa; Tracy Daugherty sottolinea che lo «improvvisò» in «due sedute». Inoltre, Vogue rivelò in seguito che Joan Didion non aveva composto Sul rispetto di sé «calcolando il numero delle parole o delle righe, bensì il numero esatto dei caratteri».

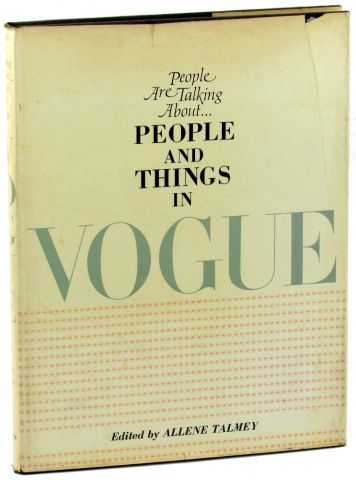

Alcune delle frasi suggestive di Joan Didion sono dovute all’influenza di Allene Talmey, la suo editor di Vogue, il cui perfezionismo aiutò a plasmare lo stile della scrittrice. La Talmey era ostinata, insisteva affinché i suoi scrittori trovassero verbi «scioccanti» e un linguaggio meticoloso e conciso. «All’inizio scriveva didascalie», ha raccontato descrivendo il lavoro con Joan Didion. «Le facevo scrivere 300 o 400 parole e poi gliele facevo tagliare per arrivare a 50. Scrivevamo un articolo lungo per poi pubblicarne la versione breve e così facendo Joan ha imparato a scrivere».

Alcune delle frasi suggestive di Joan Didion sono dovute all’influenza di Allene Talmey, la suo editor di Vogue, il cui perfezionismo aiutò a plasmare lo stile della scrittrice. La Talmey era ostinata, insisteva affinché i suoi scrittori trovassero verbi «scioccanti» e un linguaggio meticoloso e conciso. «All’inizio scriveva didascalie», ha raccontato descrivendo il lavoro con Joan Didion. «Le facevo scrivere 300 o 400 parole e poi gliele facevo tagliare per arrivare a 50. Scrivevamo un articolo lungo per poi pubblicarne la versione breve e così facendo Joan ha imparato a scrivere».

Al contrario di alcuni editor moderni sprovvisti di creatività – gli stessi che, con mio disappunto, credono che solo una scrittura insulsa, inconsistente e altamente americanizzata ottenga consensi su internet –, Allene Talmey non forzava la Didion a scrivere meccanicamente; piuttosto, le insegnò a individuare percorsi unici e poetici avvalendosi del rigore della sintesi. L’immaginario lirico della scrittrice è prova tanto delle sue capacità quanto dell’etica editoriale rigida, ma aperta della Talmey.

La bellezza del saggio si deve anche alle sue intuizioni, accessibili e complesse allo stesso tempo. «Avere il senso del proprio valore intrinseco», scrive la Didion verso la fine del saggio, «che, nel bene e nel male, è quanto costituisce il rispetto di sé, vuol dire avere potenzialmente tutto: la capacità di discernere, di amare e di rimanere indifferenti. Non averlo significa essere rinchiusi in se stessi, paradossalmente incapaci sia di amore che di indifferenza». Il rispetto di sé permette di vivere appieno, con libertà.

Il passaggio successivo è fondamentale: non dobbiamo lasciare che le aspettative degli altri determinino il nostro valore, o chi siamo, come siamo fatti, quali strade percorriamo. Sarebbe come vivere da morti viventi. La Didion sostiene che sia sbagliato, perché se vogliamo avere rispetto di noi stessi dobbiamo scoprire l’autostima:

Se non ci rispettiamo, da una parte siamo forzati a disprezzare chi ha così poche risorse tanto da frequentarci, una percezione così scarsa da rimanere ciechi di fronte alle nostre fatali debolezze. Dall’altra rimaniamo conquistati da tutti quelli che vediamo, curiosamente determinati a incarnare – giacché l’immagine che abbiamo di noi stessi è insostenibile – l’opinione falsa che hanno di noi. Ci lusinghiamo credendo che questa compulsione a compiacere gli altri sia un tratto affascinante: una dote di estrosa empatia, la prova della nostra volontà di dare. [...] È il fenomeno che spesso viene chiamato “alienazione da sé”. Nel suo stadio avanzato, non rispondiamo più al telefono perché qualcuno potrebbe volere qualcosa; la possibilità di dire di no senza annegare nel senso di colpa è un’idea estranea a questo gioco.

In quanto donne siamo spesso chiamate a dare, a vivere entro i confini delle aspettative altrui. Siamo chiamate a sorridere, a compiacere, a esistere in silenzio e senza criticare, a non oltrepassare il limite facendo sentire le nostre voci o ragioni.

Quando non riusciamo a esistere conformandoci a questo ideale sessista, veniamo marchiate con parole scarlatte, come quelle che il nostro presidente predilige: nasty women. Se poi sei una donna trans, anche la tua femminilità viene messa in discussione; se interrompi un uomo durante una riunione, devi essere un uomo a tua volta, il paradigma transfobico è legge. O sei una «brava» donna, o non sei donna affatto.

Avere rispetto di sé nel nostro mondo oh-così-progressista significa quindi rischiare di essere attaccata con epiteti misogini o di non essere considerata donna affatto. Ne abbiamo fatta di strada, per certi versi, eppure eccomi qui a scrivere le stesse parole che tante altre prima di me hanno scritto, perché queste stesse parole hanno bisogno di essere urlate ancora oggi.

*

Per quanto forte, il saggio della Didion è anche problematico – seppur in modo sottile. È scritto usando un «noi» disinvolto, implicando che tutti i lettori possano accettarne le conclusioni; e se l’uso di un «noi» universale non è un errore di per sé se utilizzato con le giuste sfumature, qui il problema sta nel presumere che tutti vedranno il mondo allo stesso modo in cui lo vede la scrittrice. Il saggio è rivolto meno apertamente a quei lettori che non possono sempre fare affidamento sulla propria percezione di sé, poiché la Didion non sembra essere mai esplicitamente consapevole di come tale percezione possa variare drasticamente da una persona all’altra.

Il saggio si apre con una riflessione su un episodio apparentemente banale: Joan Didion non era stata ammessa al Phi Beta Kappa. Mi sovviene lo sconforto provato per fatti più intensi che ci costringono a fare i conti con il rispetto di noi stessi: chi tra noi vive di stipendio in stipendio, chi è stato cacciato di casa e deve arrangiarsi, chi vive in un costante incubo di angosce e di incertezze. Il rispetto di sé è possibile in ciascuno di questi casi, ma la posta in gioco e le difficoltà per ottenerlo variano e avrei preferito che il saggio avesse preso più chiaramente in considerazione i lettori che si trovano in circostanze più avverse.

Il saggio si apre con una riflessione su un episodio apparentemente banale: Joan Didion non era stata ammessa al Phi Beta Kappa. Mi sovviene lo sconforto provato per fatti più intensi che ci costringono a fare i conti con il rispetto di noi stessi: chi tra noi vive di stipendio in stipendio, chi è stato cacciato di casa e deve arrangiarsi, chi vive in un costante incubo di angosce e di incertezze. Il rispetto di sé è possibile in ciascuno di questi casi, ma la posta in gioco e le difficoltà per ottenerlo variano e avrei preferito che il saggio avesse preso più chiaramente in considerazione i lettori che si trovano in circostanze più avverse.

Penso anche, ad esempio, a ciò che Esme Wang ha scritto a tale proposito, in modo disarmante e devastante, nel suo romanzo Il confine del paradiso; al «cupo abisso» generato dalla paura di non potersi fidare della propria percezione. Esme Wang esamina con coraggio una questione affine a quella di Joan Didion: avere rispetto di sé avendo la capacità di discernere in modo obiettivo cosa siano le schizofrenie e cosa significhi prendere una posizione per non soccombere a quell’abisso di terrore. Tuttavia, Joan Didion non sembra capace di capire che il suo consiglio, per quanto valido, risulti più complesso da seguire per alcuni di noi.

L’esempio più lampante di tale tendenza si trova in un passaggio in cui la scrittrice cita i nativi americani e, a causa della negatività del paragone, sembra sottintendere che questi non potessero essere tra i lettori del saggio. Joan Didion ritrae con disinvoltura i nativi americani come emblema di ostilità ricorrendo all’uso di una similitudine che stona in maniera provocatoria.

In un diario tenuto durante l’inverno del 1846 un’emigrata di dodici anni di nome Narcissa Cornwall annota con freddezza: “Papà era intento a leggere e non si accorse che la casa si stava riempendo di strani indiani finché Mamma non ne parlò”. Anche non avendo la minima idea di ciò che la Mamma dice, difficilmente si può non rimanere colpiti dall’episodio: il padre che legge, gli indiani che entrano in casa, la madre che sceglie parole che non risultino allarmanti, la bambina che registra diligentemente l’accaduto e poi annota che quegli indiani particolari non erano, “per nostra fortuna”, ostili. Gli indiani erano semplicemente parte della donnée.

In una forma o nell’altra, gli indiani lo sono sempre. Ancora una volta, si tratta di riconoscere che qualsiasi cosa che valga la pena possedere ha il suo prezzo. Le persone che rispettano se stesse sono disposte ad accettare il rischio che gli indiani siano ostili, che l’impresa fallisca, che la relazione possa non rivelarsi una di quelle in cui ogni giorno è vacanza perché sei sposato con me.

Questo passaggio è complesso e la prima volta che lo lessi ne rimasi intimidita. Da un lato, Joan Didion si serve degli «indiani» come paragone tratto dal taccuino di Cornwall per fare una riflessione più ampia sul tirare fuori il «carattere» di fronte al rischio. Inoltre, Cornwall, che faceva parte della famiglia materna della scrittrice, stava descrivendo esattamente quello che era successo. E certamente la Didion scriverà in modo più compassionevole dei diritti civili in America nei saggi successivi, come alcuni di quelli raccolti in The White Album.

Dall’altro, tuttavia, la scrittrice fa molto di più. Senza volerlo associa gli «indiani» a un’idea di selvatichezza e di minaccia, un’attitudine che ricorda le vecchie supposizioni razziste e colonialiste secondo cui le persone come la sottoscritta (chiunque non sia bianco) rappresentavano un pericolo – l’autrice Gabrielle Bellot è una scrittrice caraibica transgender, cresciuta nel Commonwealth della Dominica. I nativi americani, qui, non vengono trattati come essere umani, ma come semplice simbolo di pericolo che la scrittrice presume i lettori capiranno e accetteranno. È importante notare che Joan Didion sembra del tutto inconsapevole; non vuole denigrare esplicitamente le persone non bianche, ma denigrarci, piuttosto, attraverso l’uso disinvolto di figure retoriche umilianti. Avrebbe potuto scegliere qualsiasi immagine per rappresentare ostilità e minaccia; è indicativo che lei abbia scelto proprio questa, così carica di vecchie supposizioni abiette. Non importa che il racconto sia tratto dalla storia della sua famiglia; uno scrittore più consapevole della complessità legata all’uso di persone di pelle scura come metafora di violenza, di qualcosa che i bianchi devono sconfiggere, avrebbe scelto un’altra immagine. Nella leggerezza di questa scelta risiede la sua pericolosità.

Il saggio di Joan Didion appare distante, solipsistico, riguarda il proprio mondo di scrittrice bianca che lei presume rappresenti quello degli altri

Per questi motivi il saggio di Joan Didion appare distante, persino alquanto solipsistico; riguarda il proprio mondo di scrittrice bianca che lei presume rappresenti quello degli altri. Il passaggio non è sicuramente rappresentativo di tutti i suoi scritti sulla razza, ma in ogni caso merita attenzione. Paradossalmente ecco ciò che rende il suo pezzo così appropriato per il 2020: malgrado la squisita acutezza, rappresenta una lieve ma seria incapacità, forse inconscia, di cogliere il mondo nella sua grandezza e nella sua diversità.

*

Ciò nonostante, è difficile non voler amare questo saggio. Mi invoglia a riscoprire il valore del rispetto di sé, ad apprezzare me stessa avendo la forza di esistere al di là delle lodi o delle critiche degli altri. Per quanto il termine suoni datato, il saggio della Didion sostiene l’esistenza di quell’entità astratta chiamata carattere. «Dare il giusto peso alla corrispondenza inevasa, liberarci dalle aspettative degli altri, riconsegnarci a noi stessi: là risiede il grande, eccezionale potere del rispetto di sé», scrive magnificamente alla fine. «Senza questo, scopriamo infine l’ultimo giro di vite: scappiamo per trovare noi stessi, e non troviamo nessuno in casa».

Attraverso il rispetto di sé, scopriamo – infine, si spera, anche se per qualcuno di noi è più difficile – quello che i protagonisti di Henry James non riescono a trovare alla fine di Giro di vite: qualcosa di certo su cui fare affidamento, perché sebbene l’immagine che vediamo possa spaventarci, sappiamo quantomeno che sia reale. Voglio seguire questo consiglio in un anno che è iniziato così inquieto e inquietante. Il rispetto di sé – comunque lo si trovi – è la strada per sopravvivere al 2020, e per imparare a rispettare davvero gli altri a loro volta.

Gabrielle Bellot è redattrice di Literary Hub e ha scritto per New Yorker, New York Times, The Atlantic, Guardian. Questo articolo è stato pubblicato su Literary Hub il 07/02/2020 ► Brilliance and Blind Spots: Rereading Rereading Joan Didion in This Hard American Winter of 2020

Traduzione di Giulia Patanè

Commenta