La terra siamo noi

Su Amaranto di Emanuela Moroni e Manuela Cannone, per riscoprire il rapporto tra uomo e natura

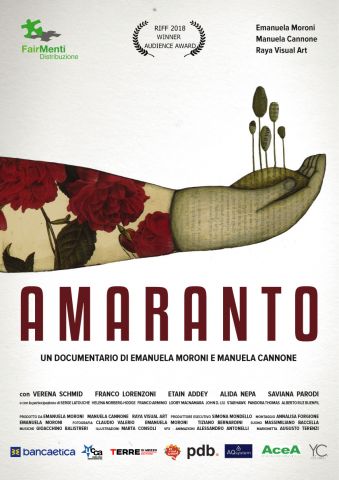

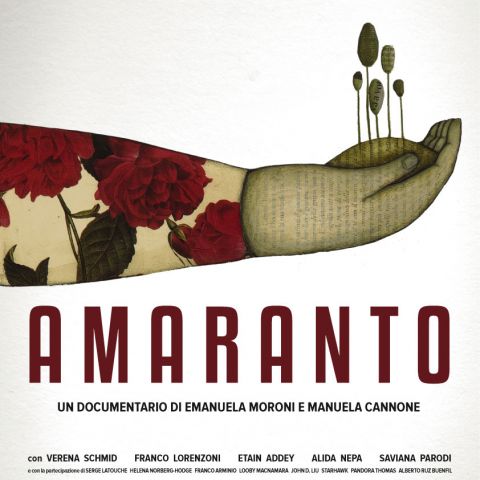

Un libro, un registratore, delle polaroid e una voce. «Tutti i segnali dicono che, se non cambiamo rotta, dal 2050 circa sarà il disastro, il collasso e il crollo». Il volto e le parole del filosofo ed economista francese Serge Latouche, grande sostenitore della teoria della decrescita, aprono il documentario Amaranto, diretto da Emanuela Moroni e Manuela Cannone e vincitore del Premio del pubblico al Rome Indipendent Film Festival 2018, distribuito da FairMenti. Una commistione di fotografie, video, riprese dal vivo a restituire una dimensione astratta – foglie, semi, frammenti – che evoca il rapporto fragile dell’uomo con la terra e la natura. Alle immagini si accompagnano le parole di Latouche, appunto, e di Helena Norbert-Hodge, Franco Arminio, Looby Macnamara, John D. Liu, Starhawk, Pandora Thomas, Alberto Ruz Buenfil. Attivisti, sociologi, femministe, economisti, scrittrici e registi che raccontano le emergenze della società contemporanea e come queste emergenze siano connesse alla velocità delle nostre vite, ad una corsa continua senza domande, ad una distrazione costante che ci allontana dal contatto con la terra (con e senza maiuscola).

Le illustrazioni di Marta Consoli e la marionetta di Augusto Terenzi chiudono l’affascinante incipit del documentario – con la suggestione delle immagini e delle musiche di Gioacchino Balistreri, che accompagnano con delicatezza tutto il film – e aprono al suo nucleo. Il libro che abbiamo visto all’inizio si apre e ci conduce nell’universo del film, in cui le due autrici si siedono a parlare con cinque testimoni di un mondo alternativo, raccontato in cinque tappe di un percorso di rinascita. Venire al mondo, con l’ostetrica Verena Schmid, promotrice del parto naturale, Dare forma al mondo, con il maestro di scuola elementare Franco Lorenzoni, Mettere radici con la contadina e scrittrice Etain Addey, Coabitare con la referente di un’esperienza di cohousing Alida Nepa, e Rinascere con la biologa e permacultrice Saviana Parodi. Un ciclo che dalla nascita, attraverso l’educazione e la condivisione, si chiude tracciando un quadro delle possibilità che la vita ci offre se solo scegliamo di guardarci intorno, invece che soltanto davanti a noi, lungo i binari già tracciati dalla società. «Nasciamo in un cubo, veniamo istruiti in un cubo, viviamo in un cubo, perché le nostre case sono dei cubi e le nostre città sono reticolari, ed è ovvio che quello che noi vogliamo è il controllo. Invece di volere imporre una forma», suggerisce invece Saviana Parodi, «cerchiamo di estrapolare la forma, tirar fuori quello che c’è di buono in noi, in ogni essere umano».

Le illustrazioni di Marta Consoli e la marionetta di Augusto Terenzi chiudono l’affascinante incipit del documentario – con la suggestione delle immagini e delle musiche di Gioacchino Balistreri, che accompagnano con delicatezza tutto il film – e aprono al suo nucleo. Il libro che abbiamo visto all’inizio si apre e ci conduce nell’universo del film, in cui le due autrici si siedono a parlare con cinque testimoni di un mondo alternativo, raccontato in cinque tappe di un percorso di rinascita. Venire al mondo, con l’ostetrica Verena Schmid, promotrice del parto naturale, Dare forma al mondo, con il maestro di scuola elementare Franco Lorenzoni, Mettere radici con la contadina e scrittrice Etain Addey, Coabitare con la referente di un’esperienza di cohousing Alida Nepa, e Rinascere con la biologa e permacultrice Saviana Parodi. Un ciclo che dalla nascita, attraverso l’educazione e la condivisione, si chiude tracciando un quadro delle possibilità che la vita ci offre se solo scegliamo di guardarci intorno, invece che soltanto davanti a noi, lungo i binari già tracciati dalla società. «Nasciamo in un cubo, veniamo istruiti in un cubo, viviamo in un cubo, perché le nostre case sono dei cubi e le nostre città sono reticolari, ed è ovvio che quello che noi vogliamo è il controllo. Invece di volere imporre una forma», suggerisce invece Saviana Parodi, «cerchiamo di estrapolare la forma, tirar fuori quello che c’è di buono in noi, in ogni essere umano».

Le due autrici si siedono e parlano con cinque testimoni di un mondo alternativo, raccontato in cinque tappe di un percorso di rinascita: Venire al mondo, Dare forma al mondo, Mettere radici, Coabitare e Rinascere

Cinque capitoli per cinque esperienze individuali che raccontano un approccio diverso all’idea di uomo in rapporto alla natura e di uomo in rapporto con se stesso, una vita di singoli e di comunità completamente diversa rispetto a quella a cui la nostra società ci ha abituati. Sono sguardi originali, chiavi per aprire direzioni altre per il nostro vivere, e che vogliono proporre (o comunque mostrare) percorsi alternativi all’esperienza di vita comune del nostro secolo. Il parto nella sua dimensione intima e profonda, l’educazione come gioco e movimento, perché «il corpo e il movimento muovono la mente, muovono le emozioni; per questo a scuola non bisogna stare seduti, bisogna stare poco seduti: perché stare seduti fa male», il contatto e il lavoro con la terra e gli animali, l’abitare non come luogo di esclusione ma di condivisione in una coabitazione che è «non guardare la realtà che scorre dietro un vetro, ma farne parte».

Il problema globale viene affrontato attraverso una serie di esperienze individuali e a volte persino isolate, con il rischio che questi esempi ogni volta portano con sé – i rischi dei metodi alternativi portati avanti da singole realtà o comunità ristrette sono sempre in agguato. Eppure, nonostante una certa naïveté che lo attraversa, Amaranto è importante perché ci ricorda che oggi più che in ogni altro momento della nostra storia abbiamo la necessità di rallentare, riscoprire il senso di comunità e il rapporto con la terra, entrare in un contatto più profondo – tattile, emotivo, spirituale – con noi stessi e con il mondo che abitiamo.

Nel finale del film le autrici Manuela Cannone ed Emanuela Moroni spiegano il titolo con una didascalia. Amaranto, dal greco amaranthos, latino amarantus, “che non appassisce”, è una pianta spontanea sacra agli Inca e agli Aztechi. Le piante inca amaranto kiwicha hanno invaso le piantagioni di soia transgenica di una delle più grandi multinazionali del mondo. Come a dire che la resilienza della natura e quindi dell’uomo stesso in rapporto ad essa – un concetto che percorre sottotraccia tutti i temi del documentario – può essere la chiave della nostra sopravvivenza e della sopravvivenza di un’empatia dell’uomo con la Terra. È questa forza di curare le sue stesse ferite, che la natura ha e che l’umanità ha in quanto natura, che persino in una situazione di emergenza (sociale, climatica, politica) così drammatica apre una porta verso un futuro diverso, un luogo individuale da cui ricominciare – «se vuoi che succeda qualche cosa innanzitutto lo devi fare tu», dice a un certo punto Franco Lorenzoni. Nelle parole dell’attivista messicano Alberto Ruz Buenfil che aprono il film: «Ci troviamo in una situazione di crisi e di possibilità: mai prima d’ora abbiamo avuto la possibilità di fare i cambiamenti che possiamo fare ora, però allo stesso tempo non abbiamo mai affrontato problemi di queste dimensioni. È un buon momento per vivere».

Nel finale del film le autrici Manuela Cannone ed Emanuela Moroni spiegano il titolo con una didascalia. Amaranto, dal greco amaranthos, latino amarantus, “che non appassisce”, è una pianta spontanea sacra agli Inca e agli Aztechi. Le piante inca amaranto kiwicha hanno invaso le piantagioni di soia transgenica di una delle più grandi multinazionali del mondo. Come a dire che la resilienza della natura e quindi dell’uomo stesso in rapporto ad essa – un concetto che percorre sottotraccia tutti i temi del documentario – può essere la chiave della nostra sopravvivenza e della sopravvivenza di un’empatia dell’uomo con la Terra. È questa forza di curare le sue stesse ferite, che la natura ha e che l’umanità ha in quanto natura, che persino in una situazione di emergenza (sociale, climatica, politica) così drammatica apre una porta verso un futuro diverso, un luogo individuale da cui ricominciare – «se vuoi che succeda qualche cosa innanzitutto lo devi fare tu», dice a un certo punto Franco Lorenzoni. Nelle parole dell’attivista messicano Alberto Ruz Buenfil che aprono il film: «Ci troviamo in una situazione di crisi e di possibilità: mai prima d’ora abbiamo avuto la possibilità di fare i cambiamenti che possiamo fare ora, però allo stesso tempo non abbiamo mai affrontato problemi di queste dimensioni. È un buon momento per vivere».

Galleria

Commenta