La sindrome di Ippocrate

Perché i medici sembrano essere a maggior rischio di suicidio?

Dottor Samuel Shem, 1978. Un nome e una data che rappresentano per la Medicina una vera e propria rivoluzione. Oltre alla penicillina, oltre ai raggi X, pochi eventi cambiano alle fondamenta il modo in cui concepiamo i camici bianchi e il nostro rapporto con loro. Il dottor Shem è riuscito in questa impresa non con microscopi e pipette, ma con carta e penna. Nel 1978 pubblica infatti il suo romanzo La casa di Dio, stampato in pochissime copie e boicottato da tutte le associazioni mediche, in cui racconta la vera vita quotidiana di un medico e dei suoi pazienti. Tra errori, tanta burocrazia e molto dolore si riesce ad intravedere il lato umano di una professione che troppo spesso è mitizzata, creando l’idea che dietro quel camice bianco si nasconda qualcosa di diverso da un essere umano. E Samuel Shem compie questa rivoluzione rompendo anche un altro grande tabù, ovvero descrivendo apertamente il suicidio di un collega in reparto. Chi è avulso dal mondo medico può rimanere sorpreso a leggere queste righe. Dopotutto, il suicidio è un tabù pressoché ovunque e perché mai ci dovrebbe interessare in maggior misura quello di un medico? Ho cercato di rispondere a questa domanda in un recente articolo pubblicato su Psychiatric Quarterly, e secondo me deve essere compresa riflettendo su due questioni: davvero i medici sono a maggior rischio di suicidio? E perché?

Primum non nocere

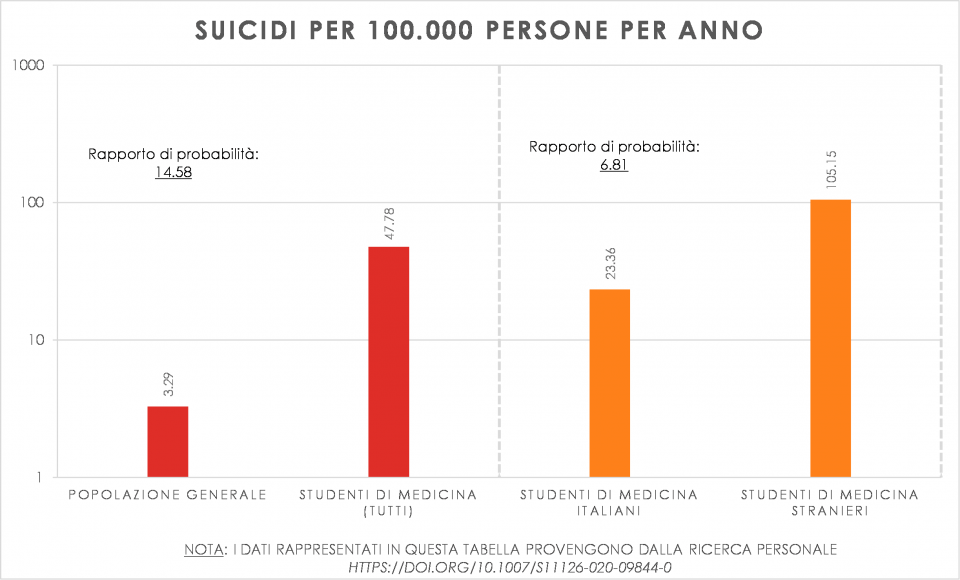

Durante i miei sei anni di studio all’Università di Pavia, cinque studenti di Medicina si sono tolti la vita. Per la prima volta è successo al mio secondo anno di corso e si è trattato di un mio compagno di classe. Studiando in un corso in lingua inglese, più di metà classe veniva dall’estero e su un’ottantina di iscritti tre erano originari di Pavia. Visto il grande numero di studenti fuori sede, il rapporto tra di noi già dal primo anno era più simile a quello tra compagni di liceo che di Università. Da quel primo anno, si è verificato un suicidio ogni anno a seguire. Da subito ho voluto approfondire la questione, chiedendo maggiori risorse alla Facoltà per organizzare uno sportello psicologico ed attivare un punto di incontro per gli stranieri senza assicurazione medica. L’impatto è stato minimo, e per questo mi sono ripromesso di approfondire la questione almeno coi pochi mezzi a mia disposizione, lavorando alla pubblicazione di cui sopra. Se volevo gettar luce su quanto accaduto, dovevo però prima di tutto capire ciò che ci girava intorno. Dunque, i medici davvero hanno tassi di suicidi maggiori della popolazione generale? Sembra proprio di sì.

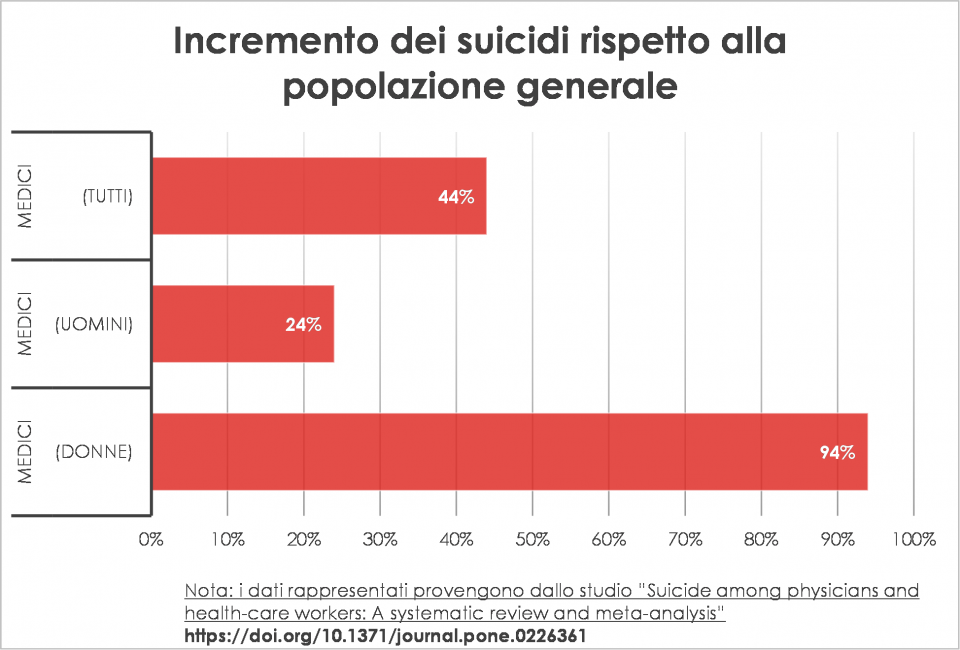

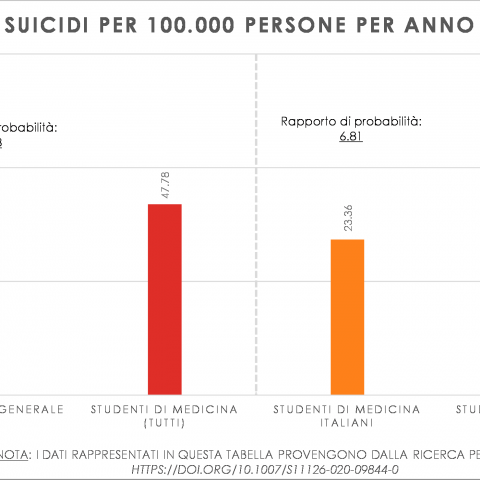

Nonostante una modesta mole di risultati, si deve affrontare un problema fondamentale: gli ospedali, le Università o le associazioni mediche non divulgano dati a riguardo. I pochi e rari studi sul tema si basano infatti sui registri nazionali (quelli che in Italia vengono curati dall’Istat), oppure sui dati interni di una qualche organizzazione virtuosa che ha deciso di metterci la faccia in prima persona, nonostante il grande imbarazzo che ne può derivare. In ogni caso, i tassi di suicidio riportati sono più alti di quelli della popolazione generale, ed in parte è il risultato anche del più facile accesso ai farmaci. Ma quindi gli specializzandi, come i medici strutturati, hanno un maggior rischio di suicidio? E gli studenti di Medicina?

Per gli specializzandi è difficile dare una stima del problema. Secondo i dati pubblicati da ACGME, l’associazione nazionale americana che supervisiona i programmi di specializzazione, negli scorsi anni il suicidio è stato la prima causa di mortalità tra gli specializzandi di sesso maschile e la seconda causa tra quelli di sesso femminile e sul totale (“Causes of Death of Residents in ACGME-Accredited Programs 2000 Through 2014: Implications for the Learning Environment”). Il suicidio rappresenta però a sua volta la seconda/terza causa di morte per incidenza anche nella popolazione generale, e senza numeri precisi e dettagliati è difficile fare un confronto onesto sul tema. Gli specializzandi in America hanno ruoli e compiti differenti da quelli in Italia, ed è imprudente confrontare categorie troppo dissimili tra loro, ciascuna con i propri fattori di stress. Inoltre, nella grandissima maggioranza dei casi in Europa qualsiasi dato sui medici include anche gli specializzandi, essendo questi già iscritti ad un Albo professionale. Non c’è bisogno di specificarlo, sarà scontato, ma né dall’Istat né da altre fonti si riescono a ricavare dati sul fenomeno in Italia, e tutto questo rende ancora più urgente una seria riflessione sul tema. E gli studenti di Medicina?

Anche qui i dati a disposizione sono molto pochi, ma sembra di sì. Spesso gli studi ci riportano a carattere generale il fenomeno per tutti gli studenti universitari, non differenziandoli per facoltà o corso di studio. Inoltre, visto che la maggior parte dei dati viene dagli USA, deve essere fatta una considerazione anche su chi li dovrebbe eventualmente condividere. Si crea, palesemente, un conflitto di interessi da parte delle Università di Medicina. Da una parte esse devono difendere la propria reputazione, garantendo trasparenza sul proprio operato, dall’altra non hanno assolutamente alcun incentivo a farsi cattiva pubblicità da sole. In questo senso vanno letti gli scandali degli ultimi anni che sono arrivati, sottotraccia, anche sulle nostre testate giornalistiche. La serie di suicidi di qualche anno fa alla New York University, al New York Hospital e all’altro ospedale universitario associato (il Mount Sinai St. Luke’s) ha scosso profondamente l’opinione degli insiders nel mondo medico (“This NYC Hospital Has A Physician Suicide Problem It Doesn't Want You To Know About”). Ancora una volta, dopo più di 40 anni dal romanzo del dottor Shem, si è parlato della realtà dietro le copertine patinate dei migliori ospedali americani.

Cura te ipsum

Perché i medici sembrano avere un rischio maggiore di suicidio? E perché preoccuparsene? Per prima cosa, ogni suicidio rappresenta un taglio insanabile nel tessuto sociale di una comunità. Come tale va preso seriamente, sperando di poter attuare ogni intervento in futuro per evitare altri casi. Ma cosa succede se è proprio colui che dovrebbe intervenire ad avere bisogno di aiuto? Oltre allo stigma sociale sulla salute mentale, in generale, si aggiunge in questo caso anche lo scontro ideale sulla figura che si è chiamati a ricoprire, la figura con cui ci identifichiamo, e la realtà che ci porta a dover fare i conti con la nostra fragilità umana.

Cosa succede se è proprio colui che dovrebbe intervenire per evitare un suicidio ad avere bisogno di aiuto?

Su questo pensiero si basa uno degli archetipi della psicologia analitica, quello del “guaritore ferito” o del “centauro Chirone”, che secondo un mito greco morì a seguito di una ferita pur essendo uno dei medici più abili al mondo. In questo paradosso c’è chi vede una “ferita” a priori nel terapeuta, che sarebbe portato ad affacciarsi alla medicina sperando di guarire se stesso accudendo gli altri. D’altra parte, invece, c’è chi vede un conflitto tra l’ideale e il lavoro che si appresta a svolgere – come De André nella sua celebre Un medico. L’impotenza di fronte alla malattia, spesso assoluta, altrettanto spesso dovuta invece a vincoli esterni e disorganizzazione, incide violentemente nell’animo di chi vorrebbe aiutare e si ritrova invece nella condizione di non poterlo fare. In questo strano limbo, in questo Comma 22 – il paradosso formulato nel libro di Joseph Heller, recentemente riadattato per la tv nella miniserie Catch-22, per cui dietro l’apparenza di una scelta c'è in realtà un’unica possibilità percorribile – si trova una persona in cerca di un punto fisso attorno a cui dare un senso alla propria storia.

La speranza è che a livello individuale questo conflitto venga risolto, anche per essere usato come esperienza cardine riguardo la propria professione. Sembrerà retorico, ma è davvero attraverso l’esperienza come “pazienti” che possiamo imparare a prenderci cura degli altri. Allo stesso tempo risulta palese che a determinati livelli di gravità il malessere psichico non può e non deve essere lasciato a se stesso. La paura di perdere il posto di lavoro, come anche le eventuali ripercussioni professionali per l’impressione negativa sui pazienti, rappresentano tutte una barriera da superare per il medico che ha bisogno di aiuto.

Il suicidio è un campanello di allarme sullo stato della salute mentale in una società

Il suicidio, seppur coi suoi specifici fattori di rischio, è in generale un campanello di allarme sullo stato della salute mentale in una società. Abbiamo il dovere di rimuovere ogni ostacolo dai percorsi di cura, di facilitare la presa in carico dei bisogni, non solo per i medici, ma per tutti coloro ne abbiano necessità. “Cosa ne sarà di me dopo una diagnosi psichiatrica?”. Questa domanda riecheggia nella mente di molte persone anche oggi e merita una risposta. Dobbiamo rassicurare chi se la pone, assicurandoci di non raccontare una menzogna, assicurando che davvero alla fine del percorso di cura non ci saranno strade sbarrate. Un malessere grave, ma spesso anche temporaneo, non deve essere una condanna perenne. Può essere invece, come per Chirone, una finestra sul nostro essere mortali, una fonte dalla quale carpire una conoscenza profonda su noi stessi e sugli altri, con la speranza di poter aiutare colui che si trova nella nostra stessa condizione.

Galleria

Commenta