La nostra impronta sul mondo

La regista di Antropocene - L'epoca umana sul tentativo di raccontare con il cinema il mondo segnato dall'uomo

Le prime riprese importanti di Antropocene – L’epoca umana le abbiamo fatte a Zumaia, sull’Atlantico, nei Paesi Baschi (Spagna). Nella spiaggia di Itzurun ci sono alcune delle più scenografiche e stupefacenti scogliere al mondo, emerse nel corso dei millenni dal fondo degli oceani grazie alle formazioni rocciose flysch attraverso l’attività tettonica. Questa costa è il risultato di sessanta milioni di anni di storia della Terra. Sessanta milioni. Come possiamo anche solo concepire l’ampiezza di questo lasso di tempo? Come possiamo comprendere quanto è breve l’esistenza della nostra specie rispetto ad esso?

Per venticinque anni, insieme a Nicholas Pencier, mio marito e collaboratore, ho girato diversi tipi di film, soprattutto documentari. Questi lavori nascono dal dibattito sui principi dell’impegno sociale e tentano di espandere la forma del documentario in qualcosa di filosofico-esistenziale, che cerca di andare oltre le tradizionali relazioni testuali e visive. Per tredici anni, occasionalmente, abbiamo lavorato a diversi progetti con Edward Burtynsky, con il quale abbiamo prodotto tre film e tre progetti ad ampio spettro. Antropocene è il climax di tutte le conversazioni che abbiamo avuto riguardo la capacità dell’arte di provocare un cambiamento, così come dei vantaggi e degli svantaggi di farlo in modo empirico: l’obiettivo non è predicare, fare la paternale o accusare, ma solo testimoniare e attraverso tale testimonianza cambiare le coscienze.

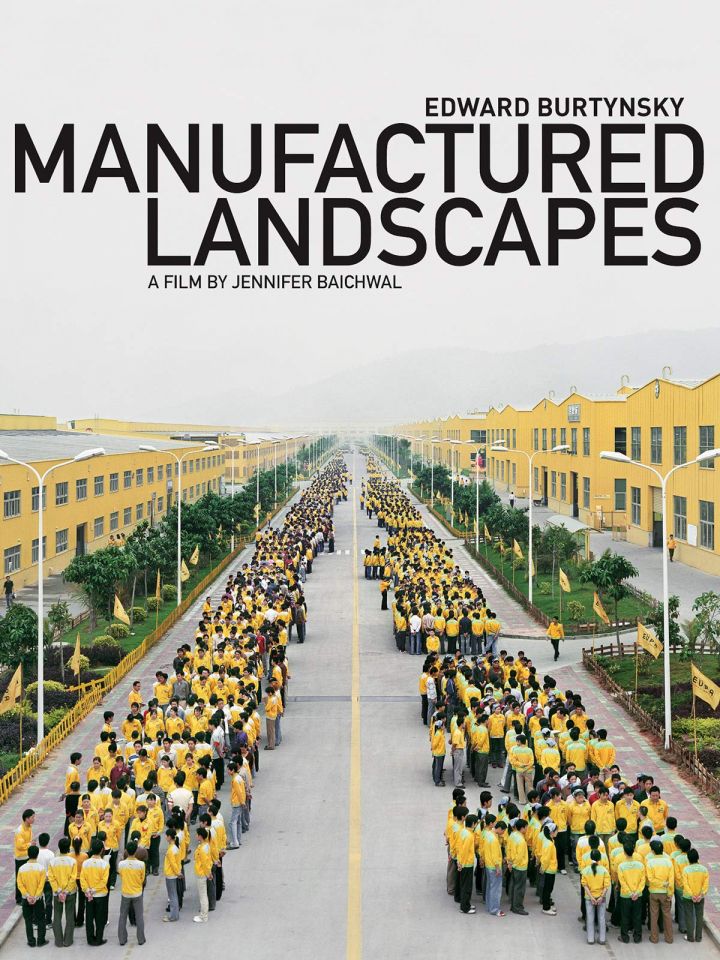

Si potrebbe controbattere che questo approccio comporti dei rischi poiché la vastità e rapidità della distruzione del pianeta richiede qualcosa di più incalzante, qualcosa che segnali l’emergenza con più forza. Giusta osservazione. Tuttavia, credo ancora che l’esplorazione laterale, ossia una conversazione aperta, possa portare a cambiamenti più profondi rispetto a inflessibili argomentazioni. Quando, nel 2006, abbiamo girato Manufactured Landscapes, film sul saggio fotografico di Burtynsky a proposito della rivoluzione industriale in Cina, sapevo sin dall’inizio di non voler fare il solito ritratto d’artista. Volevo poter trasportare il significato delle sue fotografie all’interno del film, tradurre in modo intelligente un medium in un altro. Si rivelò più difficile di quanto mi aspettassi.

Si potrebbe controbattere che questo approccio comporti dei rischi poiché la vastità e rapidità della distruzione del pianeta richiede qualcosa di più incalzante, qualcosa che segnali l’emergenza con più forza. Giusta osservazione. Tuttavia, credo ancora che l’esplorazione laterale, ossia una conversazione aperta, possa portare a cambiamenti più profondi rispetto a inflessibili argomentazioni. Quando, nel 2006, abbiamo girato Manufactured Landscapes, film sul saggio fotografico di Burtynsky a proposito della rivoluzione industriale in Cina, sapevo sin dall’inizio di non voler fare il solito ritratto d’artista. Volevo poter trasportare il significato delle sue fotografie all’interno del film, tradurre in modo intelligente un medium in un altro. Si rivelò più difficile di quanto mi aspettassi.

Una prima difficoltà è stata quella di restituire le dimensioni dello spazio nel tempo. A un certo punto, a Xiamen, abbiamo ripreso il pavimento di una fabbrica grande quanto otto campi da football. Dopo aver camminato per questo luogo immenso per ore, nel tentativo di trovare un modo per trasmettere tale ampiezza, abbiamo visto una golf cart scivolare tra le file infinite di operai. Il mio direttore della fotografia e collaboratore Peter Mettler disse: «Usiamolo come carrello». La ripresa continua di nove minuti, che ne è venuta fuori, è una perfetta rappresentazione delle dimensioni dello spazio nel tempo. Dopo aver consumato in un solo giorno una pellicola da 16mm che sarebbe dovuta durare una settimana, ho capito che quella sarebbe stata la scena iniziale. Undici anni dopo, per questo progetto, io e Nick abbiamo legato la macchina da presa, una Red Epic, sulla parte anteriore del treno che ha poi viaggiato all’interno del tunnel ferroviario più lungo sulla Terra: 57 chilometri attraverso le Alpi Svizzere. La traversata richiede circa venti minuti. Gli scavi effettuati per realizzare questo tunnel hanno prodotto circa ventotto milioni di tonnellate di materiale. Ecco una rappresentazione dello spazio attraverso il tempo.

Un altro problema era come dare risalto in un tale contesto ai particolari, ossia trovare la giusta etica e dialettica tra grandi dimensioni e dettagli. Come si può andare in giro per il mondo in posti ai quali non si è legati emotivamente e rivelare qualcosa di significativo o vero? Come si può procedere senza arroganza, mettendo il più possibile in discussione i nostri stessi pregiudizi? Quando uso la parola vero non parlo di un reportage oggettivo e distaccato che, come tutti ben sappiamo, non esiste. Parlo di conoscenza attraverso l’esperienza che ci apre all’empatia e alla comprensione.

Come si può andare in giro per il mondo in posti ai quali non si è legati emotivamente e rivelare qualcosa di significativo o vero?

Nelle panoramiche di Burtynsky, le vicissitudini e i sacrifici della vita quotidiana sono implicite, non esplicite. Per me era importante trovare un modo per esprimerle, per relazionarsi con il contesto in modo che si riveli da solo. È per questo che abbiamo passato tanto tempo con le donne che si occupano di creare i meccanismi di spruzzo per i ferri da stiro nell’immensa fabbrica di Xiamen. Non ci era permesso interagire con le operaie, perciò dovevamo trovare un altro modo per avvicinarci. Ci siamo concentrati sulle loro mani e sui loro volti mentre svolgevano quel lavoro monotono, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Abbiamo visto e riconosciuto da vicino il doloroso sforzo con il quale vengono create quelle cose che molti di noi usano e gettano senza neanche pensarci.

Le fotografie di Burtynsky portano le persone in posti a cui sono collegate o di cui sono responsabili, ma che normalmente non vedrebbero, e sa trovare l’inquadratura più ampia per comunicarli in un solo scatto. Essendo stata con lui in questi paesaggi so che non è facile. I nostri film, i documentari più lunghi e le videoinstallazioni brevi, cercano di esplorare ed espandere le narrazioni dei luoghi, approfondendo la comprensione del contesto e dei dettagli per poi rifletterli su noi stessi.

In Watermark (2013), per esempio, abbiamo esplorato il fiume Buriganga, il corso d’acqua principale di Dacca, cruciale per le attività quotidiane della città. Le concerie di Hazaribagh, nel centro città, usano copiose quantità d’acqua del fiume e scaricano i loro rifiuti tossici direttamente al suo interno, parliamo di circa venti milioni di litri ogni giorno. Non è stata approvata nessuna legge in materia. A questo punto nel film saremmo potuti andare da uno scienziato o specialista nel trattamento delle acque per farci spiegare il problema nel dettaglio e cosa si doveva fare per risolverlo. Invece, vediamo una donna con indosso un sari con l’acqua fino alla vita, che si tappa il naso e si immerge. Vediamo un padre sulla riva che raccoglie con le mani a coppa l’acqua del fiume per lavare mani e viso del figlio. Il piccolo ha quell’espressione di stoica fiducia, tipica dei bambini, che attendono la fine del noioso ma necessario rituale giornaliero amministrato dall’adulto. Il padre sta facendo il padre, lava suo figlio come qualsiasi genitore fa centinaia di volte. Non sa che gli scarichi nel fiume rendono l’acqua tossica e cancerogena. La pelle trattata nelle concerie del Bangladesh, e le scarpe, le borse e le cinture fatte nei dintorni vengono vendute in tutto il mondo. Siamo responsabili di ciò che accade ad Hazaribagh, ma è un luogo che normalmente non vedremmo.

Per il progetto Antropocene, abbiamo fatto visita a una città industriale a 320 chilometri a nord del Circolo polare artico, Norilsk, fondata nel 1935 come campo di lavoro per prigionieri. Lì si trova la più grande miniera di metalli di transizione (rame, nickel, palladio) e il più grande complesso al mondo per la fusione dei metalli pesanti. Questi vengono usati nei più vari modi: cellulari, tubature, radiatori, convertitori catalitici, lavastoviglie.

Per il progetto Antropocene, abbiamo fatto visita a una città industriale a 320 chilometri a nord del Circolo polare artico, Norilsk, fondata nel 1935 come campo di lavoro per prigionieri. Lì si trova la più grande miniera di metalli di transizione (rame, nickel, palladio) e il più grande complesso al mondo per la fusione dei metalli pesanti. Questi vengono usati nei più vari modi: cellulari, tubature, radiatori, convertitori catalitici, lavastoviglie.

Qui siamo stati arrestati e ci sono state prese le impronte dall’Fsb, il servizio federale per la sicurezza della Federazione russa, per essere dei «giornalisti arrivati in città sotto mentite spoglie», perché ci siamo avvicinati a tre donne per fare domande sulle loro vite. Erano delle operatrici di gru in una fabbrica di fusione del rame ed erano in pausa caffè. Di seguito un estratto di quanto ci hanno detto:

Lavoriamo all’imbracatura dei carichi. Riceviamo i segnali e dobbiamo sempre stare all’erta e fare attenzione. Siamo responsabili per le vite di altre persone. Molti amano Norilsk, ma alcuni vogliono andarsene. Qui, la vegetazione manca in modo sostanziale. E di conseguenza, l’ossigeno. Abbiamo il giorno polare e la notte polare. Anche questo ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Molti di coloro che vogliono andarsene lo fanno, ma poi sentono la mancanza di Norilsk. Non è una città come le altre. All’inizio ci vuole un po’ per abituarsi ma, quando ti adatti, senti che ti appartiene. Diventi un romantico. Vedi la bellezza in un fiore che si fa strada attraverso le rocce.

Norilsk è una città chiusa, ciò significa che i russi stessi hanno bisogno di un permesso speciale per visitarla. È stata anche definita da Pure Earth (il vecchio Black Smith Institute) uno dei luoghi più inquinati della terra. Quattrocentocinquanta tonnellate di ossido di rame e nickel e 1,8 milioni di tonnellate di diossido di zolfo non raffinato vengono rilasciate nell’aria ogni anno. L’aspettativa di vita degli operai delle fabbriche di Norilsk è di dieci anni più bassa della media nazionale.

Siamo arrivati al punto in cui gli esseri umani – e ammettiamolo, in primo luogo noi che viviamo nei paesi sviluppati, che abbiamo storicamente colonizzato, inquinato e depredato, facendoci strada nel mondo attraverso la distruzione – stanno cambiando il pianeta e i suoi sistemi più di tutte le altre forze naturali messe insieme. È una grande impresa per una specie che è in circolazione da 200.000 dei 4,5 miliardi di anni della Terra. Ciò mi riporta a Zumaia e alla domanda iniziale: come possiamo comprendere 4,5 miliardi di anni? Come possiamo trasmettere la magnitudine del nostro impatto, pur considerando la nostra giovinezza come specie?

Antropocene significa che ora noi siamo ovunque, in ogni momento, persino nelle rocce

Antropocene, in un senso scientifico e geologico, significa che ora noi siamo ovunque, in ogni momento, persino nelle rocce, quei densi e misteriosi ricettacoli della storia del pianeta. La nostra impronta è scolpita in ogni strato. Per questo progetto, abbiamo ampliato le nostre rispettive discipline, il cinema e la fotografia, usando videoinstallazioni, murali, fotogrammetria, realtà virtuale e realtà aumentata, quella che Burtynsky chiama fotografia 3.0. Siamo quindi andati in giro per il mondo alla ricerca di posti, persone e contesti, interrogandoli perché attraverso la loro esperienza potessero smuovere le coscienze, facendo capire l’effetto della diffusione degli esseri umani in ogni angolo della terra, e come essi modifichino tutto, sempre. Con qualche eccezione, non è una bella immagine. Ma la presa di coscienza può essere l’inizio del cambiamento.

Jennifer Baichwal è una regista e produttrice canadese, ha diretto il documentario Antropocene - L'epoca umana (2018). Questo articolo è stato pubblicato su Brick numero 102, inverno 2019 ► Our Embedded Signal

Traduzione di Valentina Pesci

Commenta