La distopia ha fatto il suo tempo

Come Devs, Tales from the Loop e Westworld raccontano la fine della stagione d’oro delle distopie

In questi anni abbiamo visto una vera e propria impennata delle narrazioni distopiche nelle serie tv: dal cult inglese Utopia alla pluripremiata The Handmaid’s Tale, passando per la celebre Black Mirror, la serialità televisiva ha messo in scena un’ampia varietà di scenari invivibili, post-apocalittici, catastrofici e fortemente nichilisti. Mettendo a dura prova e allo stesso tempo catturando il pubblico, sempre più affascinato da queste storie che rielaborano, analizzano e portano all’estremo fenomeni e realtà del nostro presente. Del resto, le distopie hanno sempre fatto questo: partire dal presente, a volte persino da fatti realmente accaduti, per raccontare lo scenario peggiore, le conseguenze più nefaste e un futuro oscuro, terrificante. Ma cosa succede se quel futuro è già qui? Se ci rendiamo conto che quei rischi che erano stati, in alcuni casi, spaventosamente preannunciati, sono diventati reali?

Le distopie hanno sempre fatto questo: partire dal presente per raccontare lo scenario peggiore, le conseguenze più nefaste e un futuro oscuro, terrificante. Ma cosa succede se quel futuro è già qui?

Complice la repentina saturazione del genere, negli ultimi mesi tra flop e bruschi arresti le distopie sembrano aver perso quasi del tutto la loro capacità attrattiva. Specie ora che ci ritroviamo nel pieno di una pandemia, che ha accresciuto le nostre ansie e paure già esistenti a causa di uno scenario sociale, politico ed economico sempre più caotico e precario. Si è creato insomma un cortocircuito, un respingimento, per certi versi inevitabile, nei confronti di questo tipo di storie che molto spesso finiscono non solo per deprimere ma anche riproporre stilemi già visti e fin troppo abusati.

La tecnologia dà, la tecnologia toglie

La tecnologia dà, la tecnologia toglie

Lo scorso marzo, su Hulu, nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus, è uscita un po’ in sordina Devs, creata, scritta e diretta da Alex Garland. La miniserie è ambientata in un futuro non ben precisato e ruota intorno a un’azienda tecnologica, Amaya, e in particolar modo al misterioso reparto “Devs”, a cui è legata l’improvvisa sparizione del programmatore Sergei (Karl Glusman), appena assunto. Nel corso degli episodi, la serie propone un racconto fantascientifico molto fiacco, enigmatico e complesso, anche a causa dell’argomento trattato, ovvero la meccanica quantistica: in poco tempo scopriamo che all’interno di “Devs” si trova un potente computer quantistico, in grado di riprodurre e rivelare sia il passato che il futuro. «La vita che conduciamo, con tutto il suo apparente caos, in realtà è una vita che scorre sui binari. Stabilita, costante, deterministica», afferma Forest (Nick Offerman), CEO dell’azienda. La serie propone infatti una visione del mondo opprimente, in cui il libero arbitrio è solo un inganno, un’illusione, perché ogni pensiero, decisione o azione è già predeterminata e definita secondo le leggi della fisica.

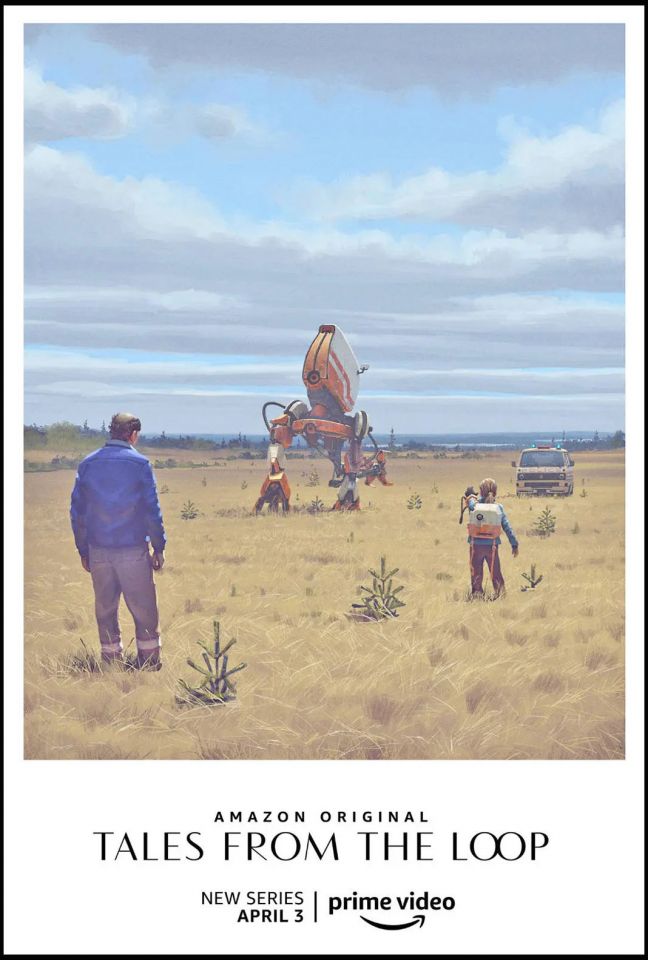

Nonostante l’attualità dei temi affrontati – dalla violazione della privacy al controllo dei dati – Devs non ha suscitato grande entusiasmo né da parte del pubblico né della critica, che ne ha apprezzato la regia e la fotografia ma molto meno la scrittura: Willa Paskin su Slate ha parlato di «brutta televisione che cerca di essere grandiosa»; mentre Jen Chaney su Vulture ha definito la serie un thriller cospirazionista che «rischia di farti addormentare» perché troppo ermetica e «difficile da decodificare». Il più grande problema di Devs è questo infatti: il poco coinvolgimento che suscita verso la storia e i suoi personaggi. Qualcosa di simile quest’anno è successo anche con un’altra serie: Tales from the Loop (disponibile dallo scorso aprile su Amazon Prime), basata sul lavoro dell’artista svedese Simon Stålenhag e incentrata anche in questo caso su una misteriosa struttura, il Loop, capace di «rendere possibile l’impossibile».

La serie si sviluppa attraverso un racconto corale dal ritmo molto lento, con un mosaico di storie slegate ma allo stesso tempo collegate, perché dedicate ai tanti personaggi che abitano a Mercer, la cittadina rurale in cui si trova il laboratorio del Loop. È proprio a causa di questa tecnologia che di volta in volta si verificano fenomeni eccezionali e imprevisti tra cui sparizioni, scambi di persona, incontri surreali, tutte storie diverse ma segnate da un forte senso di malinconia, solitudine e perdita, di difficile visione (specie se si è in isolamento) e coinvolgimento, proprio come Devs. Anche Tales from the Loop è infatti una serie molto impegnativa e per alcuni poco piacevole, e quindi fuori dal tempo. Non solo per la realtà futuristica crudele e ostile raccontata, ma anche per l’idea centrale, basata su una tecnologia che non fa altro che togliere, portare dolore ai personaggi, invece che dare conforto e supporto, come invece sono stati in grado di fare internet e i social, fondamentali in questi mesi di pandemia.

La serie si sviluppa attraverso un racconto corale dal ritmo molto lento, con un mosaico di storie slegate ma allo stesso tempo collegate, perché dedicate ai tanti personaggi che abitano a Mercer, la cittadina rurale in cui si trova il laboratorio del Loop. È proprio a causa di questa tecnologia che di volta in volta si verificano fenomeni eccezionali e imprevisti tra cui sparizioni, scambi di persona, incontri surreali, tutte storie diverse ma segnate da un forte senso di malinconia, solitudine e perdita, di difficile visione (specie se si è in isolamento) e coinvolgimento, proprio come Devs. Anche Tales from the Loop è infatti una serie molto impegnativa e per alcuni poco piacevole, e quindi fuori dal tempo. Non solo per la realtà futuristica crudele e ostile raccontata, ma anche per l’idea centrale, basata su una tecnologia che non fa altro che togliere, portare dolore ai personaggi, invece che dare conforto e supporto, come invece sono stati in grado di fare internet e i social, fondamentali in questi mesi di pandemia.

Storie confuse e paranoiche

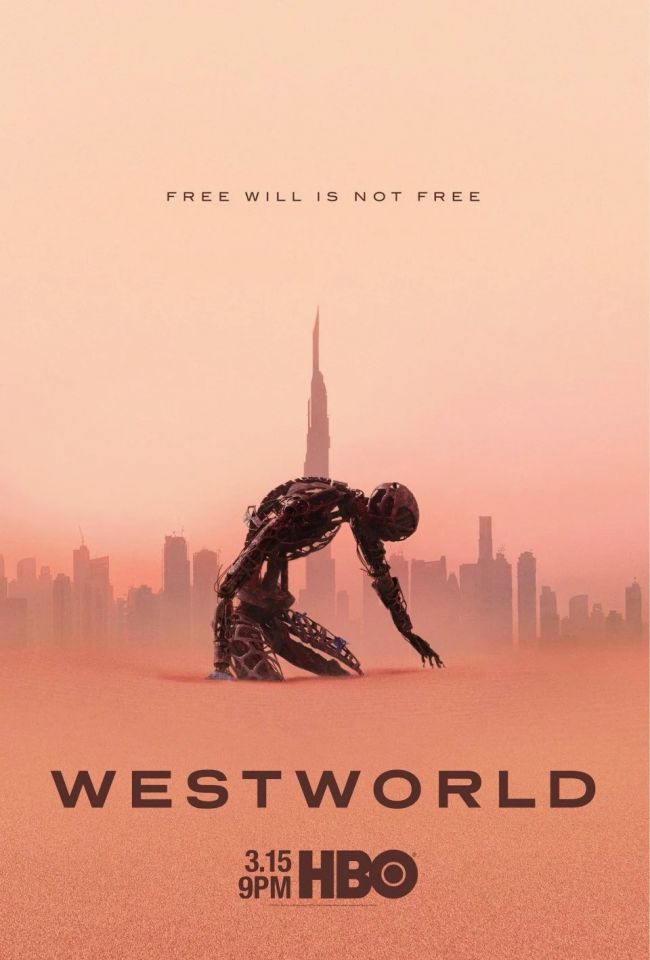

In un lungo articolo dello scorso aprile sull’impatto del Coronavirus su Hollywood, Slate ha raccontato in che modo è cambiato il lavoro di scrittura per quanto riguarda le serie tv, spiegando come realizzare titoli d’evasione e che diano sollievo sia diventata una delle priorità: «Ho un paio di libri post-apocalittici in un certo senso legati al cambiamento climatico», ha rivelato un agente letterario alla rivista, «ma ho fatto marcia indietro perché sarebbe stato complicato [venderli, nda]». Non a caso, sempre in questi mesi si è parlato anche di “Comfort Tv”, a proposito di serie per l’appunto escapiste e poco impegnative – come Il club delle babysitter o La regina degli scacchi – molto apprezzate da pubblico che critica. A conferma di un bisogno urgente di spensieratezza e di evasione, inevitabilmente disatteso quando si guarda una serie pienamente distopica. Ne è un esempio Westworld (andata in onda su Sky Atlantic), creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan e ambientata in un futuro prossimo con robot così simili agli umani da non riuscire a distinguerli.

Sin dai primi episodi, la serie si è distinta per la complessità delle storyline, il ritmo lento, le riflessioni di carattere filosofico e una visione molto pessimista dell’umanità. Al suo debutto si era parlato di «serie rivoluzionaria», in grado di raccogliere la pesante eredità di Game of Thrones; le cose però sono andate diversamente. Con il passare degli anni, Westworld ha perso consistenti fette di pubblico (l’ultima stagione è stata vista da meno di un milione di persone negli Stati Uniti, quindi meno della metà rispetto alle prime due), nonché anche il favore di buona parte della critica. Joshua Rivera su The Verge ha definito la prima stagione «irresistibile», la seconda «incomprensibile» e la terza «confusa». Raccontare inoltre una storia ambientata in un futuro opprimente non fa altro che costringere chi guarda a una visione perlopiù frustrante.

Sin dai primi episodi, la serie si è distinta per la complessità delle storyline, il ritmo lento, le riflessioni di carattere filosofico e una visione molto pessimista dell’umanità. Al suo debutto si era parlato di «serie rivoluzionaria», in grado di raccogliere la pesante eredità di Game of Thrones; le cose però sono andate diversamente. Con il passare degli anni, Westworld ha perso consistenti fette di pubblico (l’ultima stagione è stata vista da meno di un milione di persone negli Stati Uniti, quindi meno della metà rispetto alle prime due), nonché anche il favore di buona parte della critica. Joshua Rivera su The Verge ha definito la prima stagione «irresistibile», la seconda «incomprensibile» e la terza «confusa». Raccontare inoltre una storia ambientata in un futuro opprimente non fa altro che costringere chi guarda a una visione perlopiù frustrante.

«Io e te siamo molto simili», dice l’androide Dolores (Evan Rachel Wood) a Caleb (Aaron Paul), umano e veterano di guerra. «Ti hanno messo in gabbia. Hanno deciso come dovrebbe essere la tua vita. Hanno fatto lo stesso con me». La terza stagione di Westworld prosegue la narrazione sulla «paranoia del determinismo» e dell’«ansia dell’algoritmo» già presente in Devs, come afferma The Atlantic. Anche qui ritorna l’idea di un super computer (chiamato Rehoboam) capace di controllare e predire la volontà degli essere umani che, al pari dei robot, scoprono di seguire un copione invisibile che gli impedisce di esprimersi, agire e quindi vivere liberamente. Proprio quello a cui aspira invece il pubblico che si trova in quarantena o in isolamento.

Il successo del format antologico

Il successo del format antologico

La tiepida accoglienza da parte di pubblico e critica per Devs, Tales from the Loop e per la terza stagione di Westworld ci dice dunque una cosa: il fascino per la distopia appartiene sempre di più al passato, a un tempo nel quale certi scenari spaventosi e catastrofici erano presenti quasi esclusivamente nella finzione e non nella vita di tutti i giorni. Del resto, non bisogna dimenticare che le distopie seriali hanno sempre avuto un grande limite rispetto a quelle letterarie o cinematografiche, ovvero la natura stessa del medium: una delle principali sfide del genere è infatti riuscire a costruire episodio dopo episodio, stagione dopo stagione, un racconto avvincente ma non troppo triste e sconcertante. Il rischio è quello di spostare troppo in alto l’asticella del dolore – basti pensare al caso di The Handmaid’s Tale, diventata ben presto una “torture porn” – in un incessante gioco al rialzo di sofferenza e infelicità destinato a fallire. Secondo la rivista The Nation, il format televisivo che si è rivelato migliore per le narrazioni distopiche non è infatti «il serial drama ma la serie antologica». L’esempio più emblematico è Black Mirror: nel corso di cinque stagioni (e due speciali: White Christmas e Bandersnatch), il creatore Charlie Brooker ha esplorato una miriade di temi – dalla perdita della privacy al cyberbullismo, per arrivare alla dipendenza dei social e del digitale – mettendo in scena una critica sociale spietata del contemporaneo e un’indagine sull’essere umano e sul suo rapporto con la tecnologia che non ha pressoché eguali nella serialità televisiva.

Lo stesso Brooker, creatore di Black Mirror, in una recente intervista ha parlato di come queste storie tragiche siano poco adatte al periodo storico che stiamo vivendo

Quelle di Black Mirror sono storie autoconclusive perlopiù brutali, angoscianti e deprimenti, ma è interessante notare come proprio negli ultimi anni la serie si sia aperta anche a finali agrodolci se non apertamente lieti – pensiamo al celebre San Junipero della terza stagione, o a Rachel, Jack e Ashley Too della quinta. Pur mantenendo intatto il proprio stile, i temi e certi elementi narrativi ricorrenti, la serie si è evoluta (anche grazie alla sua natura antologica), raccontando una convivenza più pacifica con la tecnologia e mettendo da parte il catastrofismo estremo sempre meno ricevibile da parte del pubblico. Del resto, lo stesso Brooker in una recente intervista ha parlato di come queste storie tragiche siano poco adatte al periodo storico che stiamo vivendo: «Al momento, non so che stomaco ci vorrebbe per vedere storie su società che crollano, quindi non sto lavorando a nessun nuovo episodio».

Complessità e speranza del futuro seriale

Complessità e speranza del futuro seriale

Black Mirror, in ogni caso, ha dimostrato che una serie distopica può avere successo anche nel momento in cui mitiga le tendenze più nichiliste, diversificando e abbracciando una maggiore complessità. Così ha fatto anche Years and Years (disponibile su Starz Play): l’unica distopia che di recente è riuscita a ottenere il favore della critica e del pubblico britannico. Ambientata in un futuro vicinissimo a noi, la miniserie segue le vicissitudini di una famiglia come tante di Manchester, tra crisi politica, economica e climatica che ne mettono a rischio l’unità e persino la vita dei componenti. «Il mondo continua a diventare sempre più caldo, più veloce e più pazzo, e noi non ci fermiamo, non pensiamo, non impariamo», dice Edith Lyons, l’attivista della famiglia. «Continuiamo a correre verso il prossimo disastro». La serie propone uno spaccato brutale della nostra società ma, sorprendentemente, si chiude con un finale pieno di speranza: diversamente da quanto visto nelle altre distopie seriali, la tecnologia in Years and Years non rappresenta la minaccia, il pericolo, ma anzi diventa un potente strumento che permette alla famiglia di riscattarsi e riunirsi finalmente insieme.

In un’intervista lo showrunner Russell T. Davies ha spiegato che «stiamo vivendo in tempi difficili in questo momento, ma c’è ancora speranza; c’è ancora amore; i giovani hanno ancora enorme immaginazione e gioia; e alla fine succederà tutto questo». Secondo l’autore infatti è importante ricompensare il pubblico, evitando di raccontare il presente soltanto come un inferno perenne. Solo in questo modo, forse, la distopia può ancora funzionare: attraverso la ridefinizione dei propri canoni, con un’analisi puntuale e stratificata del presente che al contempo immagini una via d’uscita, una speranza per il domani.

Commenta