Inglesi e indiani: James Achilles Kirkpatrick

Othersiders - Esperienze passate nell'incontro/scontro tra culture

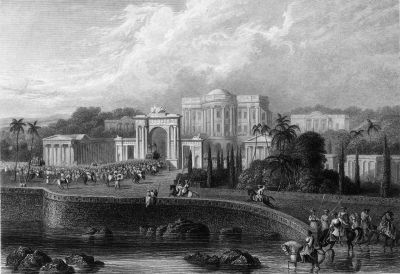

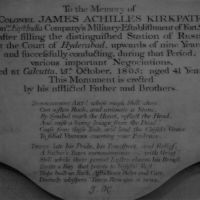

Chi capiti nella città di Hyderabad, capitale dello stato indiano dell’Andhra Pradesh, potrà scorgervi un gioiello, oggi opaco per lo stato di parziale abbandono in cui versa, dell’architettura coloniale d’inizio Ottocento: la Koti Residency. Più della combattuta bellezza che all’edificio dà la lotta tra la magnifica facciata neoclassica e gli spazi che all’interno si aprono alla tradizione, sorprende e incuriosisce la storia dell’uomo che volle i lunghi corridoi, i grandi saloni e i superbi giardini di questo palazzo affacciato sulle rive del fiume Musi. Fu James Achilles Kirkpatrick, ambasciatore britannico presso il Nizam di Hyderabad, a commissionare la villa per farne la sede dell’ambasciata britannica e insieme la dimora da condividere con sua moglie, la principessa indiana Khair-un-Nissa. Ma né di quest’ultima, né della magnifica reggia parla la lapide che, una volta passato a miglior vita, vollero tributargli i parenti a Calcutta, sulle mura della chiesa di San Giovanni.

Quando Kirkpatrick si spense, nel 1805, il Vecchio Impero era morto. Più di vent’anni distava il Trattato di Parigi, con cui giovanissimi gli Stati Uniti d’America avevano strappato alla madrepatria il riconoscimento della propria indipendenza. Per gli inglesi era tramontato un sogno – un impero a ovest – cui, fallimentare com’era sul piano politico ed economico, non altro destino poteva riservare il «corso degli umani eventi». Ma i britannici si erano presto volti altrove: il Giovane Impero era nato (per durare più d’un secolo e mezzo) appena un anno dopo, con l’India Act del primo ministro William Pitt il Giovane. Anticipato dal Regulating Act del 1773, il provvedimento chiudeva l’annosa crisi causata dallo scompenso tra le capacità della East India Company e il peso amministrativo delle regioni indiane che questa, pur essendo una società privata, controllava come un ente statale. Con strumenti di governo più potenti Londra voleva assicurarsi i profitti che la Company drenava verso la madrepatria, troppo grandi per essere lasciati (del tutto) in balia dell’affatto trasparente gestione di arrivisti e cani sciolti. Ma rimanevano lentissime le comunicazioni tra la testa dell’Impero e il suo nuovo cuore, ricco quanto remoto: ancora per molti anni, ogni decisione importante sarebbe stata presa dagli «uomini sul campo». Governatori Generali e semplici impiegati della Company continuarono a fare la pioggia e il bel tempo sfruttando l’instabilità politica indiana. Gli anni a cavallo dei secoli videro un Governatore, Richard Wellesley, che volle sfruttare l’occasione per invadere mezza India e incamerarne le dorate spoglie. A tal fine sfruttò il nascente genio militare del fratello minore, allora giovane e ambizioso colonnello dell’esercito, meglio noto, più che col nome di Arthur Wellesley, col titolo di Duca di Wellington, flagello di Napoleone e vincitore di Waterloo.

Quando Kirkpatrick si spense, nel 1805, il Vecchio Impero era morto. Più di vent’anni distava il Trattato di Parigi, con cui giovanissimi gli Stati Uniti d’America avevano strappato alla madrepatria il riconoscimento della propria indipendenza. Per gli inglesi era tramontato un sogno – un impero a ovest – cui, fallimentare com’era sul piano politico ed economico, non altro destino poteva riservare il «corso degli umani eventi». Ma i britannici si erano presto volti altrove: il Giovane Impero era nato (per durare più d’un secolo e mezzo) appena un anno dopo, con l’India Act del primo ministro William Pitt il Giovane. Anticipato dal Regulating Act del 1773, il provvedimento chiudeva l’annosa crisi causata dallo scompenso tra le capacità della East India Company e il peso amministrativo delle regioni indiane che questa, pur essendo una società privata, controllava come un ente statale. Con strumenti di governo più potenti Londra voleva assicurarsi i profitti che la Company drenava verso la madrepatria, troppo grandi per essere lasciati (del tutto) in balia dell’affatto trasparente gestione di arrivisti e cani sciolti. Ma rimanevano lentissime le comunicazioni tra la testa dell’Impero e il suo nuovo cuore, ricco quanto remoto: ancora per molti anni, ogni decisione importante sarebbe stata presa dagli «uomini sul campo». Governatori Generali e semplici impiegati della Company continuarono a fare la pioggia e il bel tempo sfruttando l’instabilità politica indiana. Gli anni a cavallo dei secoli videro un Governatore, Richard Wellesley, che volle sfruttare l’occasione per invadere mezza India e incamerarne le dorate spoglie. A tal fine sfruttò il nascente genio militare del fratello minore, allora giovane e ambizioso colonnello dell’esercito, meglio noto, più che col nome di Arthur Wellesley, col titolo di Duca di Wellington, flagello di Napoleone e vincitore di Waterloo.

Fino ad allora gli inglesi avevano adottato, durante la penetrazione del subcontinente, forme relativamente simmetriche di collaborazione con i rissosi signori che si avvantaggiavano del crepuscolo dell’Impero Moghul, in agonia dall’inizio del secolo. Un salto di qualità si determinò all’indomani della Guerra dei Sette Anni (1756-1763), che i britannici avevano combattuto vittoriosamente contro i francesi (altrove e) in India: qui allora Shah Alam II, l’ultimo imperatore con uno straccio di potere, aveva ceduto loro il diwani in alcune province, cioè l’amministrazione civile con l’annesso diritto di riscossione delle imposte. Ma gli ambasciatori che frequentavano le corti dei signori indiani subivano il fascino di quel crogiolo di culture e religioni che era allora l’India, e alcuni inglesi se ne lasciarono conquistare. Nacque un “orientalismo” entusiasta e sincero, un atteggiamento di tolleranza e rispetto che mirava a studiare e capire l’altro con la curiosità e l’onestà del Settecento, ovvero senza le pretese del secolo a venire – quelle dell’incivilimento e della cristianizzazione che è fin troppo facile evocare con lo white man’s burden di Rudyard Kipling. Uomo del tempo nuovo, Wellesley guardava all’India meridionale: qui, da anni, il sultano del Mysore e il Nizam di Hyderabad si barcamenavano tra inglesi e francesi. Tipu, il primo, teneva in casa una tigre-carillon che azzannava una giubba rossa: due guerre per piegarlo. L’altro, Asaf Jah II, ben più malleabile ed avveduto, lasciò che il suo Stato s’integrasse nella dominazione britannica, pur conservando onore e autonomia. Ma fu proprio nel suo palazzo che si consumò la vicenda di James Achilles Kirkpatrick, prima vittima di quel cambio di rotta che Wellesley impresse ai rapporti anglo-indiani. Era finito il tempo di Robert Clive, il conquistatore che aveva messo gli inglesi al posto del Moghul senza che gli indiani si accorgessero della differenza; così anche quello di Warren Hastings, primo Governatore Generale e campione di tolleranza. Wellesley non avrebbe permesso alcuna intimità tra gli indiani e i cittadini di Sua Maestà.

Di un’intimità gravissima era colpevole Kirkpatrick. Tenente colonnello dell’esercito al servizio della East India Company, era giunto a Hyderabad nel 1795 per assumere l’incarico di ambasciatore fino ad allora ricoperto dal fratello William. All’arrivo non era forse diverso da molti inglesi di buona famiglia che, invasati dallo spirito del tempo, vedevano nel servizio militare in India l’occasione per raggiungere quel successo che la società della madrepatria, ancora troppo legnosa, precludeva a chi non avesse titoli e ascendenze. Ma la sua britishness fu ben presto assorbita dall’inebriante atmosfera culturale dell’opulenta corte del Nizam. Dismessa la divisa, Kirkpatrick indossò i fastosi abiti dei Moghul; tagliati corti i capelli e bagnate dita e barba nell’hennè, si lasciò crescere lunghi mustacchi all’indiana, cambiò la pipa col narghilè e imparò persiano e indostano. Infine volle sposare una donna della nobiltà locale e per questo si fece musulmano. Ora, simili metamorfosi non dovevano essere molto rare. Aldilà del magnetismo culturale che a certi inglesi fece davvero perdere la bussola, cambiare costumi era una necessità: all’epoca, integrazione coi ceti dirigenti locali e dominio della madrepatria andavano di pari passo. Ma nel matrimonio e nell’annessa apostasia si vide il germe d’un potenziale tradimento: ben presto lo scandaloso Kirkpatrick era su tutte le bocche di Calcutta. Fu l’acuto Arthur Wellesley uno dei primi a suggerire che Kirkpatrick potesse fare gli interessi del Nizam più di quelli di Londra. L’accusa non era infondata, soprattutto perché sua moglie era parte della famiglia reale, in quanto nipote del primo ministro del Nizam. Da lei aveva già avuto due figli, un maschio e una femmina, cui aveva dato nomi indigeni; ma decise di spedirli in Gran Bretagna poco prima di essere richiamato a Calcutta, dove l’aspettava forse una sonora strigliata, e dove invece trovò la morte per malattia.

Di un’intimità gravissima era colpevole Kirkpatrick. Tenente colonnello dell’esercito al servizio della East India Company, era giunto a Hyderabad nel 1795 per assumere l’incarico di ambasciatore fino ad allora ricoperto dal fratello William. All’arrivo non era forse diverso da molti inglesi di buona famiglia che, invasati dallo spirito del tempo, vedevano nel servizio militare in India l’occasione per raggiungere quel successo che la società della madrepatria, ancora troppo legnosa, precludeva a chi non avesse titoli e ascendenze. Ma la sua britishness fu ben presto assorbita dall’inebriante atmosfera culturale dell’opulenta corte del Nizam. Dismessa la divisa, Kirkpatrick indossò i fastosi abiti dei Moghul; tagliati corti i capelli e bagnate dita e barba nell’hennè, si lasciò crescere lunghi mustacchi all’indiana, cambiò la pipa col narghilè e imparò persiano e indostano. Infine volle sposare una donna della nobiltà locale e per questo si fece musulmano. Ora, simili metamorfosi non dovevano essere molto rare. Aldilà del magnetismo culturale che a certi inglesi fece davvero perdere la bussola, cambiare costumi era una necessità: all’epoca, integrazione coi ceti dirigenti locali e dominio della madrepatria andavano di pari passo. Ma nel matrimonio e nell’annessa apostasia si vide il germe d’un potenziale tradimento: ben presto lo scandaloso Kirkpatrick era su tutte le bocche di Calcutta. Fu l’acuto Arthur Wellesley uno dei primi a suggerire che Kirkpatrick potesse fare gli interessi del Nizam più di quelli di Londra. L’accusa non era infondata, soprattutto perché sua moglie era parte della famiglia reale, in quanto nipote del primo ministro del Nizam. Da lei aveva già avuto due figli, un maschio e una femmina, cui aveva dato nomi indigeni; ma decise di spedirli in Gran Bretagna poco prima di essere richiamato a Calcutta, dove l’aspettava forse una sonora strigliata, e dove invece trovò la morte per malattia.

Nel giro di vent’anni i signori locali avevano perso ogni possibilità di opporsi all’invasore. Alla stessa altezza il potere della Company cominciò a scemare e il suo pragmatismo aperto e tollerante dovette cedere alle voci provenienti dalla madrepatria. Quando si imposero le istanze missionarie del movimento di rinnovamento evangelico e i precetti di utilitaristi come Mill e Maucalay, tutto ciò che per Hastings e Kirkpatrick era stato degno di studio e rispetto divenne il resto di un buio Medioevo da spazzare via. Lentamente prese piede un’opera di anglicizzazione sistematica che avrebbe dovuto dar vita a un ceto dirigente «indiano per sangue e colore, ma inglese per gusti, opinioni, morale e intelletto». Dopo l’Indian Mutiny del 1857, che vide i locali reagire in massa a questa pretesa missione fiduciaria della Gran Bretagna, le cose cambiarono ancora: tra gli inglesi, avanguardia della razza bianca, e i loro sudditi indiani cadde un velo invisibile quanto insuperabile. Così la memoria di uomini come Kirkpatrick svanì dall’immaginario collettivo, risucchiata dalla figura stereotipata di cui fin troppo a lungo si è voluto fare l’incarnazione dell’imperialista britannico, e quasi la quintessenza della britishness stessa: casco coloniale, accento marcato, divisa impeccabile e inossidabile aplomb all’ora del tè, nonostante la giungla tutt’intorno; mente stretta e occhi ridotti a fessure, naso arricciato di fronte all’India e al caleidoscopio delle sue culture. È stato detto che il maggiore paese a subire l’imperialismo sia stato l’immaginario – quello degli occidentali e di chi, suo malgrado, è stato occidentalizzato. Tuttavia, nonostante il peso di questa violenza epistemica dell’Occidente, di cui l’antropologa Gayatri Spivak – pilastro dei Postcolonial Studies – ha visto la nascita proprio durante il periodo coloniale, la vita di un uomo come Kirkpatrick dimostra che le differenze culturali sono meno solide di quanto si pensi, se si è disposti a riconoscere nell’altro un padrone della ragione come lo siamo noi.

Parte della serie Othersiders

Galleria

Commenta