Il samurai decadente e il vuoto

La parola di Yukio Mishima tra la pagina e la vita

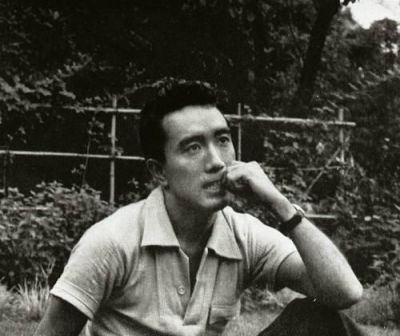

Pochi autori giapponesi hanno ottenuto un grande riscontro fuori dai confini nazionali, sia in termini di pubblico, sia per la capacità di impattare i movimenti culturali internazionali e sconvolgerli, aprendo nuove prospettive. Considerando la scena contemporanea, si pensi ad Haruki Murakami o a Banana Yoshimoto: autori capaci di vendere milioni di copie, di toccare la sensibilità occidentale e di vincere premi prestigiosi (Murakami è stato più volte in odore di Nobel). Nessuno ha però raggiunto la grandezza di Yukio Mishima. Catapultato fin dalle prime prove tra gli scrittori più in vista del suo tempo, ha suscitato, e continua a suscitare, l’interesse di generazioni di critici: basti pensare al saggio che la scrittrice francese Marguerite Yourcenar gli ha dedicato poco dopo la sua morte (Mishima o La visione del vuoto, 1981). Accostato ai nomi di diversi colleghi illustri, da Cocteau a D’Annunzio, c’è chi lo ha visto come esponente anacronistico del romanzo ottocentesco, chi ne ha dipinto l’immagine di esteta decadente, chi ancora ha considerato le sue opere una preziosa ed inesauribile fonte di studio per la psicanalisi moderna. La sua carica evocativa, piuttosto che esaurirsi, ha ispirato la cultura popolare degli ultimi decenni con una eterogeneità di interpretazioni sorprendente: dai dischi del gruppo punk rock emiliano CCCP Fedeli alla linea, ai murales delle sedi di Casapound. Cosa, della figura di Mishima, ha avuto il potere di generare una eco così longeva e dissonante?

La prima considerazione necessaria è di carattere prettamente biografico. Kimitake Hiraoka – che solo in seguito assumerà lo pseudonimo di Yukio Mishima – nasce a Tokyo il 14 gennaio 1925. Il Giappone di quegli anni è un paese in continua militarizzazione, già affacciato sulla strada che lo porterà all’espansione dell’Impero in tutto il sud-est asiatico e al baratro del secondo conflitto mondiale. La famiglia di Mishima fa parte del nuovo ceto medio cittadino, formatosi grazie alle riforme del Periodo Meiji (1868-1912): una borghesia di burocrati e funzionari, appena uscita dall’anonimato delle campagne feudali, rispettosa del passato nazionale ma anche aperta al gusto europeo della Belle Époque. L’ambiente in cui il futuro scrittore trascorre l’infanzia e l’adolescenza è una strana simbiosi di spiritelli della tradizione shintoista, inculcatagli dalla presenza asfissiante della nonna, e di icone occidentali, dalla scultura greco-romana a Giovanna d’Arco, scoperte con entusiasmo sui volumi acquistati dal padre nei suoi viaggi in Europa. Una danza furiosa tra oriente e occidente, dunque, sia in ambito familiare che nel rapporto con la società, probabile causa della maturazione precoce del giovane Mishima. Questo singolare dualismo emerge dalle pagine del romanzo Confessioni di una maschera (Kamen no kokuhaku,1949), quasi autobiografia e prima opera di successo, in cui il protagonista, alter ego dell’autore, si racconta con una serie di memorie dal gusto proustiano, indizi di un turbamento terrificante e sempre meno controllabile.

La prima considerazione necessaria è di carattere prettamente biografico. Kimitake Hiraoka – che solo in seguito assumerà lo pseudonimo di Yukio Mishima – nasce a Tokyo il 14 gennaio 1925. Il Giappone di quegli anni è un paese in continua militarizzazione, già affacciato sulla strada che lo porterà all’espansione dell’Impero in tutto il sud-est asiatico e al baratro del secondo conflitto mondiale. La famiglia di Mishima fa parte del nuovo ceto medio cittadino, formatosi grazie alle riforme del Periodo Meiji (1868-1912): una borghesia di burocrati e funzionari, appena uscita dall’anonimato delle campagne feudali, rispettosa del passato nazionale ma anche aperta al gusto europeo della Belle Époque. L’ambiente in cui il futuro scrittore trascorre l’infanzia e l’adolescenza è una strana simbiosi di spiritelli della tradizione shintoista, inculcatagli dalla presenza asfissiante della nonna, e di icone occidentali, dalla scultura greco-romana a Giovanna d’Arco, scoperte con entusiasmo sui volumi acquistati dal padre nei suoi viaggi in Europa. Una danza furiosa tra oriente e occidente, dunque, sia in ambito familiare che nel rapporto con la società, probabile causa della maturazione precoce del giovane Mishima. Questo singolare dualismo emerge dalle pagine del romanzo Confessioni di una maschera (Kamen no kokuhaku,1949), quasi autobiografia e prima opera di successo, in cui il protagonista, alter ego dell’autore, si racconta con una serie di memorie dal gusto proustiano, indizi di un turbamento terrificante e sempre meno controllabile.

Il conflitto interno allo scrittore è il motore che lo porta a una frenetica ricerca, nel disperato tentativo di reagire al vuoto che né il successo professionale né i fiumi di alcool delle serate mondane di Tokyo, esordiente metropoli, possono colmare. Un viaggio negli antri oscuri dell’anima, somatizzato nel rapporto ambivalente con la morte. Nemesi onnipresente e, allo stesso tempo, guida virgiliana di Mishima, la morte è l’elemento più affascinante della sua opera: è il filo che lega la poetica alle azioni, il collante che rende impossibile la distinzione tra quello che Mishima affida alla pagina e quello che decide di manifestare nella vita. Difficile non ravvisare in Isao, uno dei protagonisti del romanzo A briglia sciolta (Honba, 1969), giovane aristocratico con il culto della bella morte, una proiezione dei desideri dell’io dell’autore. Come è difficile non sospettare che la pellicola Patriottismo (Yūkoku, 1966), diretta e interpretata da Mishima stesso, sia una sorta di prova generale della sua tragica fine. Corrispondenze affascinanti, che dopo la morte dello scrittore hanno fatto pensare ad una cosciente progettualità della sua esistenza, quasi una sorta di titanismo sensazionalistico di stampo dannunziano. Aspetto travisato da vari movimenti nazionalisti, che hanno eletto Mishima a modello di virilità stoica, e preferiscono ricordarne l’impegno politico con la sua Tate no kai (“Società degli scudi”, organizzazione paramilitare a difesa della spiritualità tradizionale giapponese, fondata nel 1968) o i precetti rivoluzionari del saggio Lezioni spirituali per giovani samurai (Wakaki Samurai no tameno Seishin kowa, 1970), piuttosto che il contributo di acuto intellettuale. Questa immagine di martire onorevole è sicuramente la più nota al grande pubblico, ma più che mai limitante.

Perché, come per tutti i grandi, non si può ridurre lo scrittore giapponese ad una sola delle molte sfaccettature che ne compongono il complicato mosaico. Ciò che muove la penna (e la spada) di Mishima non è semplice sollazzo estetico, né la volontà di capeggiare una ribellione reazionaria che riporti indietro il Giappone ad un’epoca di incontaminata purezza. Al contrario, è qualcosa di più profondo, un particolare sentimento del tempo che l’autore avverte in ogni momento, quasi un’ossessione. Ancora una volta ci soccorrono le affinità coi testi: si pensi a Mizoguchi, il giovane monaco protagonista de Il padiglione d’oro (Kinkakuji, 1956), e alla sua attrazione per lo splendido tempio che sfocia finalmente in una rabbia colma di invidia per la bellezza del tempio stesso. Identico è l’atteggiamento di Mishima verso la vita. Una compresenza di gioia e impotenza, originata dalla sensibilità dello scrittore che sembra riuscire a percepire il decadimento, lento ma inesorabile, del proprio io. A condannarlo è proprio l’impossibilità di sottrarsi a questa visione fatale, malattia che gli divora il corpo e, simultaneamente, l’anima: in Mishima spiritualità e corporalità sono un binomio inscindibile, una sinestesia extratestuale, cardine della singolarità dello scrittore. Forse è questo il segreto che regge le fondamenta dell’uomo Mishima. Certo è indicativa la necessità dello scrittore di avere dei punti fermi, da fissare nelle pagine e nelle “gesta”, per tenere insieme gli atomi che compongono la sua individualità, avvertiti come fugaci, sempre pronti a scivolare via dalle mani. Non è uno scrivere catartico, liberatorio, come non può sembrare risolutiva la decisione ultima del suicidio rituale. Sono, piuttosto, elementi di una ricerca senza inizio né fine, che si muove a tentoni, scandita dai rintocchi di un pendolo oscillante tra l’attimo e l’eternità. Tra questi due poli, in fin dei conti, si è sempre confuso l’animo di Mishima, tanto da lasciarne traccia nella celebre riga, l’ultima scritta di sua mano, che sancisce la sua resa alla vita:

Perché, come per tutti i grandi, non si può ridurre lo scrittore giapponese ad una sola delle molte sfaccettature che ne compongono il complicato mosaico. Ciò che muove la penna (e la spada) di Mishima non è semplice sollazzo estetico, né la volontà di capeggiare una ribellione reazionaria che riporti indietro il Giappone ad un’epoca di incontaminata purezza. Al contrario, è qualcosa di più profondo, un particolare sentimento del tempo che l’autore avverte in ogni momento, quasi un’ossessione. Ancora una volta ci soccorrono le affinità coi testi: si pensi a Mizoguchi, il giovane monaco protagonista de Il padiglione d’oro (Kinkakuji, 1956), e alla sua attrazione per lo splendido tempio che sfocia finalmente in una rabbia colma di invidia per la bellezza del tempio stesso. Identico è l’atteggiamento di Mishima verso la vita. Una compresenza di gioia e impotenza, originata dalla sensibilità dello scrittore che sembra riuscire a percepire il decadimento, lento ma inesorabile, del proprio io. A condannarlo è proprio l’impossibilità di sottrarsi a questa visione fatale, malattia che gli divora il corpo e, simultaneamente, l’anima: in Mishima spiritualità e corporalità sono un binomio inscindibile, una sinestesia extratestuale, cardine della singolarità dello scrittore. Forse è questo il segreto che regge le fondamenta dell’uomo Mishima. Certo è indicativa la necessità dello scrittore di avere dei punti fermi, da fissare nelle pagine e nelle “gesta”, per tenere insieme gli atomi che compongono la sua individualità, avvertiti come fugaci, sempre pronti a scivolare via dalle mani. Non è uno scrivere catartico, liberatorio, come non può sembrare risolutiva la decisione ultima del suicidio rituale. Sono, piuttosto, elementi di una ricerca senza inizio né fine, che si muove a tentoni, scandita dai rintocchi di un pendolo oscillante tra l’attimo e l’eternità. Tra questi due poli, in fin dei conti, si è sempre confuso l’animo di Mishima, tanto da lasciarne traccia nella celebre riga, l’ultima scritta di sua mano, che sancisce la sua resa alla vita:

La vita umana è breve, ma io vorrei vivere per sempre.

Galleria

Commenta