Il sacrificio del padre

Ritrovare la propria storia dopo la scomparsa paterna nei romanzi Invernale di Voltolini e La sparizione di Garofano

Che cos’è il padre se non il mondo come noi ce lo figuriamo? Una promessa, una spinta, un confine da valicare, ma anche, quando la sua presenza si sgretola anzitempo, un gorgo di nostalgia, in cui la vita viene risucchiata e non trova più le ragioni e l’ispirazione del suo procedere. Essa procede, tuttavia, come Orfeo che seguita il suo percorso con il capo rivolto all’indietro. La morte del padre è quindi una storia di confini che non si possono o non si devono superare, perché al di là di essi non c’è spazio per la vita come noi la conosciamo. Questo tema affiora, in forme per certi versi complementari, in due libri recenti che fanno della riflessione autobiografica il proprio fulcro, Invernale di Dario Voltolini (La nave di Teseo, 2024) e La sparizione di Delia Garofano, pubblicato postumo da Bertoni nel 2021, due anni dopo la prematura scomparsa dell’autrice a soli 49 anni.

L’andamento delle due narrazioni è simile: l’evento traumatico della malattia del padre avvia il racconto, che si sviluppa tra la memoria e la riflessione aforistica con uno stile intensamente poetico. Se di trama volessimo parlare, il suo svolgimento è dettato dal decorso del cancro nel caso del padre di Delia, dell’infezione batterica per il padre di Dario, ma ancor più dalla modalità di elaborazione del lutto da parte di chi scrive. In Invernale, la progressione della narrazione in terza persona singolare è tutto sommato lineare, a partire dal taglio accidentale al dito che il padre, macellaio, si provoca inavvertitamente durante il lavoro di ogni giorno: dal contatto con il sangue di un animale macellato insorge l’infezione che lo porterà alla morte. Da quel momento, le scene si snodano attraverso la quotidianità del padre, tra l’attività al mercato e l’insolita presenza a casa, che si fa sempre più frequente a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, fino al ricovero e al decesso in clinica in Francia. Ne La sparizione prevale invece la ricerca di un senso per quanto accaduto da parte della figlia, sicché il libro appare piuttosto il diario di una sopravvissuta, che rievoca con dolore e pietà squarci dell’ultima fase della vita del padre, in un dialogo accorato con un ‘tu’ che non è più in grado di rispondere, senza un ordine cronologico definito. Nelle mani di Delia, questo dolore si fa strumento per scavare nel lutto e nel senso del proprio rimanere al mondo.

Il tema dei due libri non riguarda tanto gli stili di vita dei rispettivi padri, ma soprattutto il loro modo di morire e ciò che esso ha significato nella scrittura dei figli. Nel libro di Delia Garofano, la morte del padre Aldo viene descritta come una sparizione, secondo quanto l’autrice rimarca con puntiglio terminologico: la parola esprime la sottrazione repentina di un bene, per furto o mutilazione; Delia paragona l’evento alla scomparsa improvvisa di un personaggio dal campo visivo in una pellicola cinematografica. Il congedo dal padre di Voltolini non ha la violenza di una deflagrazione, benché questo rischio venga sempre avvertito come incombente, ma è accompagnato dallo sguardo del figlio nello stillicidio dell’attesa, che finisce per risucchiare le fattezze stesse dell’uomo e segnare l’ultimo tratto del suo percorso nella vita.

Il tema dei due libri non riguarda tanto gli stili di vita dei rispettivi padri, ma soprattutto il loro modo di morire e ciò che esso ha significato nella scrittura dei figli. Nel libro di Delia Garofano, la morte del padre Aldo viene descritta come una sparizione, secondo quanto l’autrice rimarca con puntiglio terminologico: la parola esprime la sottrazione repentina di un bene, per furto o mutilazione; Delia paragona l’evento alla scomparsa improvvisa di un personaggio dal campo visivo in una pellicola cinematografica. Il congedo dal padre di Voltolini non ha la violenza di una deflagrazione, benché questo rischio venga sempre avvertito come incombente, ma è accompagnato dallo sguardo del figlio nello stillicidio dell’attesa, che finisce per risucchiare le fattezze stesse dell’uomo e segnare l’ultimo tratto del suo percorso nella vita.

Ma che cos’è l’attesa, questa condizione che è sempre lì sotto le piastrelle ma che poi emerge tutta insieme a un certo punto? [...] È da molto lontano che arriva il suono di questa attesa, da molto vicino, dalle pareti dell’universo come un’eco di un grido muto che gli hai sparato contro, che ha viaggiato chilometri e stramiliardi di chilometri prima di rimbalzare e di ritornarti indietro. [...] Tu non è che la pensi, questa attesa, tu non so nemmeno se la vivi o la subisci o la abiti: forse – ma proprio forse (non so niente, ma niente!, spaventosamente niente) – tu semplicemente la sei.

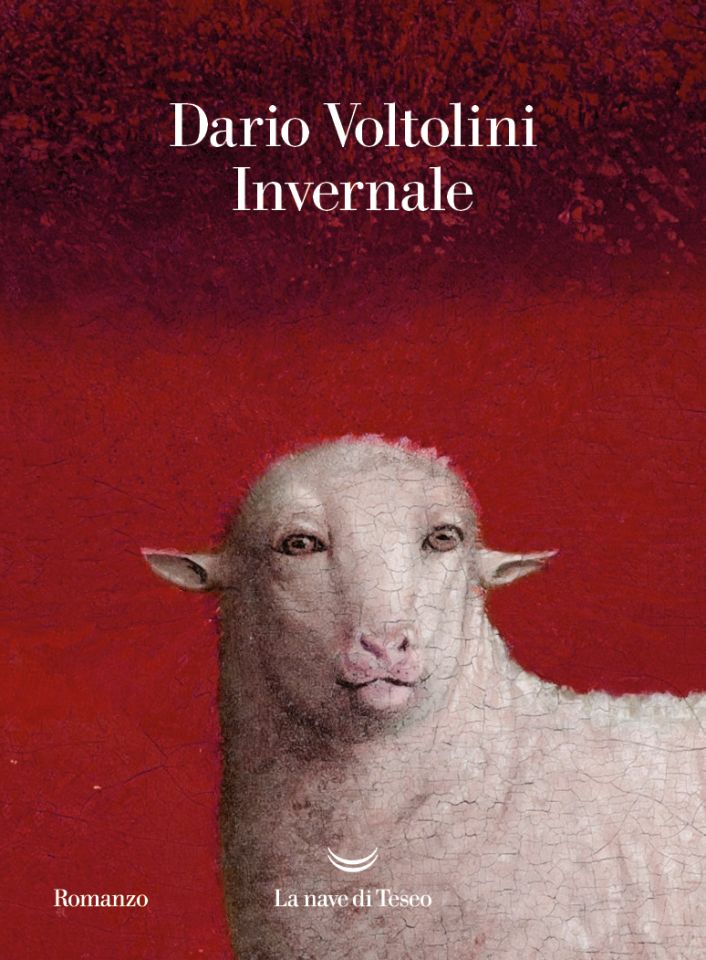

L’attesa dell’evento finale, costantemente rimandato, può piombare da un momento all’altro con il suo ticchettio di minaccioso ordigno anche in una vita banale e ben regolata. La morte ha la fissità dello sguardo dell’agnello mistico di van Eyck, che scruta il lettore dalla copertina di Invernale. Non si tratta solo di un riferimento all’animale che è la causa dell’infezione mortale. L’agnello, tradizionalmente simbolo di innocenza e sacrificio, ma anche di rinascita, rappresenta qui la legge immodificabile del cosmo, che fa del macellaio il macellato e affratella vittima e carnefice nell’identica sorte, senza che vi sia possibilità di appello o di spiegazione.

Un dettaglio de L’adorazione dell’Agnello mistico di Jan e Hubert van Eyck, dal Polittico dell’Agnello mistico (1426-1432), Cattedrale di San Bavone, Gand

All’impassibilità dell’agnello fa da contrappunto il dolore del figlio che vede il volto di chi l’ha generato svanire nell’indistinzione impersonale della fine. Il padre si ritira dal tempo scandito dal lavoro e dalle partite di calcio, l’unico che ne rendeva tracciabile l’esistenza, ed è forse il venir meno di questi confini temporali a richiedere un risarcimento nella scrittura. Il tempo delle esistenze mortali, il tempo della vita universale, il tempo della scrittura non coincidono se non per pochi fuggevoli istanti: li tiene insieme un legame di tenerezza e ostinazione, quello raffigurato sulla copertina de La sparizione nella foto della mano paterna che sfiora e sorregge quella della figlia bambina.

Il padre si ritira dal tempo che ne rendeva tracciabile l’esistenza, ed è forse il venir meno di questi confini temporali a richiedere un risarcimento nella scrittura

Per lunghi mesi, la presenza del corpo è la speranza effimera a cui Delia e Dario si aggrappano, ma diventa anche il teatro dell’allontanamento del padre dal mondo. Più i figli accostano lo sguardo alle cose e agli avvenimenti, ai dettagli e ai gesti di quei giorni, meno questi dischiudono loro una risposta soddisfacente sul senso di quanto accaduto: il processo di morte rinchiude chi lo attraversa in un bozzolo di solitudine impenetrabile. Per Delia, «l’ostinata, proterva permanenza delle cose» stride ancora più duramente di contro all’assenza del padre, unico elemento mancante nell’ordine consueto del soggiorno dove lei si ritrova a scrivere a distanza di anni. Voltolini è accurato nel ripensare ai gesti più cauti, all’incedere più circospetto del padre, che furono manifestazione di qualcosa che avveniva all’interno del suo corpo e finalmente si rifletteva all’esterno, divenendo visibile, senz’altro caricando l’attesa di nuove angosce, ma rendendola anche più comprensibile. In entrambi, la cura per le descrizioni rispecchia il desiderio di recuperare nelle parole qualcosa di sé.

Per Delia diventa un’ossessione disperata. Scrivere non serve a niente, sembra dire l’autrice, perché il senso, se c’è, non si accontenta dei limiti di ciò che gli esseri umani possono comprendere e raccontare. Eppure scrive, forse nella segreta speranza di superare quei limiti e ricongiungersi ancora una volta con il padre. Per questo ingaggia una furibonda sfida di controllo sulla morte: una sfida destinata a fallire. Un giorno la coglie come un’illuminazione sulla vanità dei suoi sforzi, mentre passeggia in giardino, durante una pausa dall’interminabile veglia del padre agonizzante.

Per Delia diventa un’ossessione disperata. Scrivere non serve a niente, sembra dire l’autrice, perché il senso, se c’è, non si accontenta dei limiti di ciò che gli esseri umani possono comprendere e raccontare. Eppure scrive, forse nella segreta speranza di superare quei limiti e ricongiungersi ancora una volta con il padre. Per questo ingaggia una furibonda sfida di controllo sulla morte: una sfida destinata a fallire. Un giorno la coglie come un’illuminazione sulla vanità dei suoi sforzi, mentre passeggia in giardino, durante una pausa dall’interminabile veglia del padre agonizzante.

Il vero senso non era il mio. Stava, invece, nell’ostinazione di un tralcio di vite che io sfioravo con la mano lungo l’inferriata del cortile, fuori dalla stanza bianca, e che, a dispetto del tuo finire per sempre, continuava a insinuarsi con centellinata pazienza tra gli interstizi di un cancello. L’ho strappato con le mani, con rabbia, quella domenica pomeriggio. Ma so che da qualche parte del mondo un’oscura forza l’ha costretto a rinascere.

Il contatto con il cuore delle cose, l’intuizione di un ordine interno alla realtà a cui non è possibile sottrarsi, non consola e non dà speranza a chi non si rassegna alla sofferenza di cui la vita è intrisa e vorrebbe soltanto fermarsi un istante, avere una tregua, trovare la pace. Invece, bisogna andare avanti. Ma quale vita è possibile se tutto si è già compiuto, con o senza di noi?

In questa domanda sta o dovrebbe stare lo scarto tra la figura paterna e la vita della figlia o del figlio, poiché in essa si trova il senso stesso dell’esistenza e del procedere nella storia. Già, la storia. Entrambe le narrazioni fluttuano in un passato in cui le cose succedevano, lasciando dietro a sé uno strascico di conseguenze. Poi, tutto si è arrestato. Un cono di freddo e di buio è il lascito del padre nell’anima di Dario, insieme con la coscienza della finitezza e il senso di colpa per non essere stato presente al momento del trapasso. Eppure, quella morte gli ha aperto un varco di intimità più profonda in una dimensione soltanto loro, sua e del padre che in punto di morte raccomandò di salutare Dario, anche se lui non c’era. Questa dimensione, in cui nessun dio di pura luce, nessun ottimismo da pubblicità potrebbero penetrare, è lo spazio in cui ci si pongono le domande illogiche, in cui ci si interroga sull’ombra, senza darlo a vedere a chi ci sta intorno per non essere giudicati folli. È lo spazio in cui si scrive perché chi c’è e chi non c’è tornino a coesistere.

Quale vita è possibile se tutto si è già compiuto, con o senza di noi?

Nelle parole di Delia risuona invece una battuta di Ionesco ne Il re muore: «Ciò che deve finire è già finito». Le sue pagine si consumano nella contemplazione incredula di una fine già compiuta, alle spalle di chi scrive, che attraverso le parole diviene consapevole di non essere più, di perpetuare un ritorno a ciò che era già avvenuto e segnato sulla rotta di un inutile naufragio postumo, carico di sofferenza, fino alla messa in discussione che ciò che conta davvero sia mai stato presente alla sua coscienza. Nella sofferenza del padre si rispecchia quella della figlia, come se la malattia e la morte di Aldo Garofano fossero una prefigurazione di ciò che Delia avrebbe dovuto rivivere nella sua esistenza, senza il sollievo della sparizione concessa al padre e non a lei.

L’agnello sacrificale (1670-84) di Josefa de Ayala, modellato sull’originale di Francisco de Zurbarán, Walters Art Museum, Baltimora

La morte del padre è l’origine della scrittura sia per Voltolini che per Garofano, come se il sottrarsi prematuramente al mondo dei genitori avesse indicato ai figli una strada da seguire per il resto della loro vita adulta. Diverso è stato l’esito dell’esperienza. Dario ha appreso dal padre macellaio le leggi della materia, che egli coltivava nel contatto con la carne morta. Il padre ne faceva cibo per i corpi viventi, ripetendo inconsapevolmente cruenti riti ancestrali: uccidere, tagliuzzare e divorare la vita, per alimentare la vita di altri. Dario ne fa racconto, parola che nutre, dopo avere affondato la lama nella carcassa dei ricordi, per restituire al padre polpa e volto in quella strana materia, a metà tra cosa e pensiero, che è la narrazione. Per Delia la morte del padre è il crollo del mondo, a cui nessun presente riesce a sostituirsi, tale è la potenza del suo risucchio. La parola lenisce a tratti il dolore, ma l’illusione dura poco, e il sapere e il patire sulla terra a nulla giovano, come recita l’Ecclesiaste citato come epigrafe in apertura de La sparizione, perché ricordare non è abbastanza per vivere e ritrovare un’identità che non riesce a ricostruirsi: «Ero tua figlia, papà. Adesso? Adesso sono soltanto, mi pare, qualcuno che ricorda». Il ricordo non le serve a capire. Le parole devono aiutarla a essere di nuovo com’era, a recuperare il contatto simbiotico con il passato perduto, in un’utopia regressiva che la condanna a rinnegare la vita, proprio nel momento in cui la vorrebbe abbracciare nella sua pienezza.

Ero tua figlia, papà. Adesso? Adesso sono soltanto, mi pare, qualcuno che ricorda

Raccontare il padre, per i due autori, non è quindi un esercizio memorialistico, né tanto meno un compianto sulla famiglia che non c’è più, sul passato, sui bei tempi andati in cui il vivere era più autentico. Voltolini e Garofano narrano la fine dei loro padri come un’esperienza di posizionamento nella vita e nella scrittura: la figura del padre morente segna il perimetro, la possibilità e il limite dell’esplorazione. In entrambi i casi, l’agonia e la morte del padre indicano il buio e il gelo in cui la vita rischia di pietrificarsi, come di fronte allo sguardo di Medusa, ma dalla cui conoscenza e accettazione si ravviva il desiderio di raccontare. È questo l’unico riscatto possibile dall’implacabile procedere della natura, a cui le parole cercano di dare un nome, un volto, ancora una volta una storia.

In copertina un dettaglio dell’Agnus Dei (1640) di Francisco de Zurbarán, conservato al Museo del Prado di Madrid

Commenta