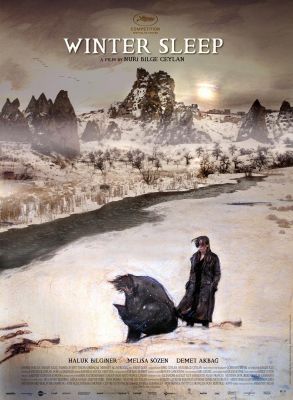

Il regno d’inverno – Winter Sleep di Nuri Bilge Ceylan

con Haluk Bilginer, Melisa Sozen, Demet Akbag, Ayberk Pekcan, Serhat M. Kiliç

C he il volto del cinema sia connaturato primariamente nell’immagine è presto detto, e ancor di più che attorno ad essa il silenzio cinematografico si configuri come linguisticamente pregno di significato così da escludere ogni fraintendimento per cui esso potrebbe essere considerato assenza di parola. Esiste un cinema però che può, della parola in senso stretto, fare il perno della sua espressione, fino a creare il vuoto attorno a chi la proferisce evocando paradossalmente ancor di più quello stesso silenzio.

he il volto del cinema sia connaturato primariamente nell’immagine è presto detto, e ancor di più che attorno ad essa il silenzio cinematografico si configuri come linguisticamente pregno di significato così da escludere ogni fraintendimento per cui esso potrebbe essere considerato assenza di parola. Esiste un cinema però che può, della parola in senso stretto, fare il perno della sua espressione, fino a creare il vuoto attorno a chi la proferisce evocando paradossalmente ancor di più quello stesso silenzio.

Aydin (H. Bilginer) è proprietario di una serie di abitazioni incastonate nella roccia tra le fredde montagne di Cappadocia e di un albergo di famiglia in cui vive con la moglie Nihal (M. Sozen) e la sorella divorziata Tecla (D. Akbag). Sui sapori nostalgici d’un passato d’attore, l’uomo nutre e coltiva le sue passioni collaborando per un giornale locale nell’attesa di realizzare l’ambito sogno di scrivere un romanzo sulla storia del teatro turco. Piuttosto disinteressato alla gestione delle sue proprietà e in particolar modo delle beghe riguardanti le questioni con gli affittuari mal pagatori, lascia ogni autonomia d’intervento al fidato Hidayet (A. Pekcan) e ai suoi avvocati.

Settimo film del suo sofisticato autore Nuri Bilge Ceylan, terzo scritto con la moglie Ebru, Il regno d’inverno – Winter Sleep (Kis uykusu, il titolo originale, significa “ibernazione”, letteralmente “sonno d’inverno”) s’impone come opera sinfonica per ampiezza e complessità, raffinata nelle intime sfumature della sua poetica. Riconfermando ancora una volta il feeling magico col Festival di Cannes già instauratosi nel ‘95 con il suo primo cortometraggio Cocoon, il regista turco porta a casa la Palma d’oro, suo quarto riconoscimento strappato alla kermesse francese dopo i due Grand Prix della Giuria del 2003 e del 2011, rispettivamente per Uzak e C’era una volta in Anatolia, e quello per la miglior regia ottenuto con Le tre scimmie nel 2008.

L’autore che del silenzio aveva più di altri fatto una peculiarità del suo cinema qui ne sovverte la forma pur non tradendone il fondamento, affidandosi totalmente alla complessità della parola, nelle cui nascoste insenature l’uomo smarrisce se stesso e le sue relazioni, disvelando di contro un profondo vuoto connaturato nella sua stessa esistenza. Aydin e la moglie alloggiano in due camere separate e il loro rapporto si consuma tra umide e fredde pareti che non riescono nemmeno ad accogliere uno spazio comune in cui condividere l’intimità della vita coniugale come ospiti, l’uno dell’altro, che si spiano distanti. Lo spazio dialogico con la sorella sembra più caldo ma ciò non ne nasconde una forte distanza di pensiero, abilmente resa sullo schermo nella fisicità dell’immediata divergenza posturale; Aydin, seduto alla sedia della sua scrivania intento a scrivere, deve voltarsi per guardarla negli occhi, mentre Tecla sta alle sue spalle, rannicchiata su un divano.

L’operazione cinematografica messa in atto è una sorta di teatralizzazione, fin dalle fondamenta che di continuo emergono nei rimandi allo spirito dei racconti di Cechov, a Dostoevskij e nei richiami espliciti a Shakespeare – Othello è il nome dell’albergo, nella stanza di Aydin c’è una locandina di Antonio e Cleopatra. La macchina da presa, in linea allo stile del suo autore, ha dunque il coraggio di rimanere fissa dando il totale controllo della lunga scena ai bravissimi attori che dentro vi si muovono concedendo la fragilità, la solitudine, il rancore dei propri personaggi.

L’operazione cinematografica messa in atto è una sorta di teatralizzazione, fin dalle fondamenta che di continuo emergono nei rimandi allo spirito dei racconti di Cechov, a Dostoevskij e nei richiami espliciti a Shakespeare – Othello è il nome dell’albergo, nella stanza di Aydin c’è una locandina di Antonio e Cleopatra. La macchina da presa, in linea allo stile del suo autore, ha dunque il coraggio di rimanere fissa dando il totale controllo della lunga scena ai bravissimi attori che dentro vi si muovono concedendo la fragilità, la solitudine, il rancore dei propri personaggi.

«Coscienza è solo una parola che i vigliacchi sono soliti usare ed è stata inventata con lo scopo precipuo di tenere in soggezione i forti», inveisce contro Aydin uno di loro citando da ubriaco Shakespeare. Nel dialogo non c’è scambio ma come una silente rassegnazione al monologo altrui pur all’interno dei trambusti dello scontro verbale nato sostanzialmente per convincere l’altro. Nell’ibernazione dello spirito, rarefatto e assopito nella noia della vita domestica, la morale e la giustizia, il bene e il male, rimangono concetti naufraghi nella parola che nella sua limitatezza non riesce a coglierne totalmente l’essenza. Ciò che resta è il filo sottile della dignità e del perdono che brucia ancora e che non può essere comprato col denaro, come in una delle sequenze più belle del film.

Una tale complessità dialogica, messa in scena quasi in forma letteraria, sembrerebbe discostarsi (come ammette lo stesso autore) dal realismo tipico del cinema di Ceylan, ma ciò non inficia minimamente sull’estrema credibilità delle situazioni raccontate sì col volto del teatro ma con l’estremo sapore del cinema. La confezione formale concede allora immagini di rara bellezza cui il digitale per una volta contribuisce attivamente donando forza e limpidezza al quadro, edificando una sorta di parete cristallina da cui più facilmente trasuda l’altrettanto limpida fattispecie dell’animo umano che fatica stremato nell’incedere della vita; come il cavallo bianco selvatico che si dimena impaurito con la corda tesa al collo nelle acque del fiume o come il coniglio predato da Aydin che rantola al suo ultimo respiro. E il respiro è quello della purezza. Di un cinema che ritrae nell’intimo la fragilità della vita di uomini il cui animo, in un sonno d’inverno, raggela al calar della neve.

«Idealizzare un uomo, farne un dio, per poi dargli la colpa di non essere questo dio.

Non ti sembra ingiusto?»

TUR-FRA-GER 2014 – Dramm. 196’ ★★★★★

Commenta