Il futuro è ciò che rimane

Che cosa resta quando la guerra finisce? La memoria del conflitto in Bosnia nel film Cherry Juice di Mersiha Husagic

Il ‘quando’ è una mattina d’autunno del 1992, il ‘dove’ è Cervignano del Friuli, Udine, via della Turisella 29, classe prima della scuola elementare Giovanni Biavi. La lezione della maestra Teresa viene interrotta da un’altra maestra, circondata da un gruppo di bambine e bambini provenienti dalla Bosnia-Erzegovina. Dalle loro bocche esce un timido ed esotico «ciao», unica parola di un discorso che da lì in avanti diventerà un muto dialogo di sguardi. Mentre le maestre si impegnano ad illustrare il conflitto che si sta consumando a due passi dai nostri confini, gli occhi degli ‘ospiti’ descrivono lo smarrimento del loro recente arrivo presso la Monte Pasubio, la caserma a due passi da casa mia che dopo essere stata il simbolo locale della Guerra Fredda è ora un centro di accoglienza per i profughi della guerra caldissima che sta devastando l’ormai ex Jugoslavia.

Ciò che conosco di quella tragedia l’ho imparato durante l’infanzia, quando il mio comune di 12mila anime accolse, tra il 1991 e il 1997, ben 1500 persone che scappavano da orrori indicibili. Se all’età di tre anni non fosse emigrata in Germania, tra di loro avrebbe potuto esserci anche Mersiha Husagic, classe 1989, attrice e sceneggiatrice bosniaca che dal 20 febbraio, grazie alla casa di distribuzione Lo scrittoio, approda nei cinema italiani con la sua opera prima da regista, già acclamata in numerosi festival internazionali.

Tra il 1991 e il 1997 il mio comune accolse 1500 persone che scappavano da orrori indicibili. Se non fosse emigrata in Germania, tra di loro avrebbe potuto esserci anche Mersiha Husagic

La prima inquadratura è quella di una videocassetta, accompagnata da una voce femminile fuori campo: «Tutto si stava ricomponendo, come un puzzle». Inizia così Cherry Juice ed è il primo motivo per cui ne sto parlando. Perché l’immagine del puzzle rimanda alle sfumature molteplici della parola ‘frammento’: al fascino della lirica greca giunta fino a noi in brandelli di fulminante bellezza, al tormento di Petrarca nel riordinare in «rime sparse il suono / di quei sospiri» che attraversano i suoi rerum vulgarium fragmenta, ai Frammenti di un discorso amoroso che Roland Barthes aveva immaginato come un mosaico formato da tasselli quali «abbraccio», «attesa», «languore», «ricordo», «risonanza». Se anche i riferimenti culturali di Mersiha Husagic sono diversi, entrambi veniamo dalla lunga «frontiera spaesata» che inizia in Friuli Venezia Giulia e finisce ai confini della Grecia, e questo basta per avere non tanto la stessa visione del mondo, quanto il medesimo sguardo su di esso: sghembo, inquieto, lacerato. C’è un motivo per cui friulani, giuliani e ‘balcanici’ (alcuni con amore, altri con odio, direbbero ‘jugoslavi’) parlano e scrivono sempre di sé stessi: perché la storia del Novecento ha sventrato questo angolo di pianeta Terra con la violenza di un tavolo rovesciato. E chi resta, chi sopravvive, ma anche chi certe esperienze le ha soltanto ascoltate dai racconti di chi c’era o assorbite camminando lungo strade disseminate di targhe commemorative, non può far altro che rimettere assieme i pezzi. Un’esigenza tanto più forte per l’attrice, regista e sceneggiatrice bosniaca, per la quale il secolo breve si è allungato rispetto alla caduta del Muro di Berlino, salutata ingenuamente da Francis Fukuyama come «la fine della Storia»: al termine degli anni Ottanta, da Nova Gorica a Pristina, la Storia con la maiuscola era semmai resuscitata con il ritorno dei nazionalismi, il riemergere delle religioni, i richiami strumentali a un passato sospeso tra realtà e leggenda.

Niklas guarda i filmati della guerra in Bosnia in Cherry Juice

Per capire la genesi del film è necessario ripercorrere la biografia di Mersiha Husagic, nata a Bijeljina il 31 gennaio 1989, nove anni dopo la morte del maresciallo Tito, il comunista eretico che aveva inventato la Federazione jugoslava nella quale sloveni, croati, serbi, bosniaci, montenegrini, macedoni e kosovari (e quindi cattolici, ortodossi e musulmani) erano stati tenuti assieme con il pugno di ferro e il coperchio di piombo. Ma in quel 1989 il tappo era ormai saltato: il 28 giugno, celebrando i seicento anni dalla battaglia della Piana dei Merli (Kosovo Polje), il presidente serbo Slobodan Milošević affermava che il suo popolo avrebbe dovuto ispirarsi alla gloria di coloro che respinsero i turchi, in attesa di sostenere «nuove battaglie future», e così fu.

Nel conflitto in ex Jugoslavia, sarà la Bosnia-Erzegovina, dichiaratasi indipendente nel 1992, a subire i massacri peggiori

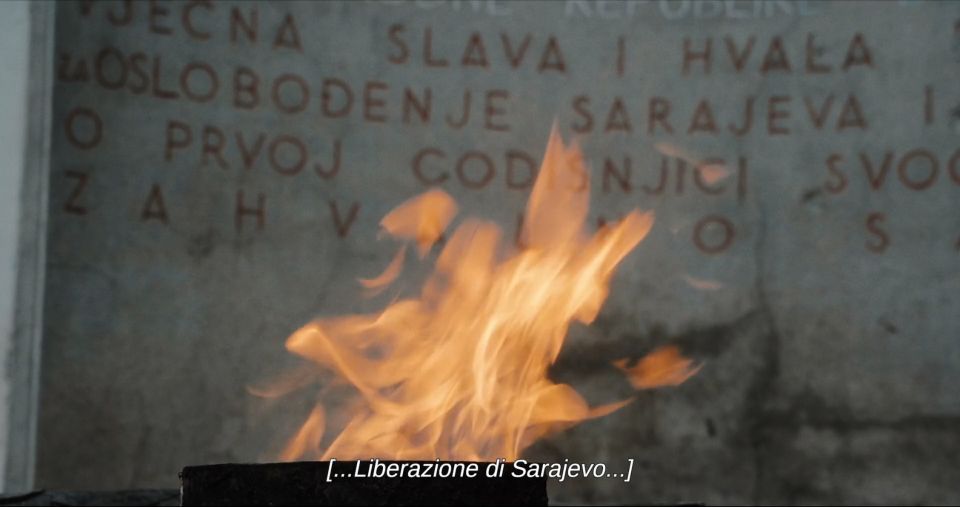

Nel 1991, appena i governi di Lubiana e Zagabria proclamarono l’indipendenza dei rispettivi paesi, il governo federale di Belgrado rispose con bombe, missili e mitragliatrici; mentre la Slovenia se la cavò dopo circa dieci giorni di conflitto, la Croazia combatté fino al 1995, prima contro il governo federale (che assediò brutalmente la città di Vukovar), poi contro l’autoproclamata Repubblica Serba di Krajina (nata dall’unione di varie regioni croate a maggioranza serba), infine appoggiando a sua volta la Repubblica Croata dell’Erzeg-Bosnia (nata nei territori bosniaci a maggioranza croata; fu il suo esercito a distruggere il Ponte Vecchio di Mostar). Sarà però la Bosnia-Erzegovina, dichiaratasi indipendente nel 1992, a subire i massacri peggiori, ed è in questo contesto che si inserisce il terribile assedio di Sarajevo (5 aprile 1992 - 29 febbraio 1996), presa d’assalto dalle truppe dell’esercito federale e dalle forze militari e paramilitari dell’autoproclamata Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina: quasi 12mila morti, tra cui più di duemila bambini, e oltre 50mila feriti.

Mersiha Husagic aveva solo tre anni quando assieme alla madre lasciò quell’inferno per raggiungere il padre ad Amburgo, ma i ricordi della guerra l’hanno accompagnata per tutta l’infanzia e la giovinezza, ed è proprio dal bisogno di ritrovare la propria identità ferita che nasce l’esigenza di scrivere e dirigere Cherry Juice, come dichiarato dalla stessa regista:

«Cosa lascia dietro di sé una guerra? E, soprattutto, come ci si confronta con la guerra nel mondo? Queste domande mi hanno accompagnato attraverso l’esperienza personale del conflitto in Bosnia. Ricordo il rumore delle bombe, i miei genitori che vivevano nella paura, i soldati nel nostro appartamento che cercavano mio padre. Quando chiesi a mia madre cosa avesse lasciato dietro di sé la guerra, mi rispose ‘un vuoto nell’anima’. Non ho mai dimenticato questa frase. La nostra famiglia è stata fortunata, siamo sopravvissuti – molti non ce l’hanno fatta – e la guerra in corso in Ucraina, nella quale inevitabilmente alcuni rifugiati sono più fortunati di altri, mi riporta indietro nel tempo. Come regista voglio confrontarmi con queste domande universali, esplorando l’animo umano in un mondo in cui la bellezza e la guerra sono intrecciate».

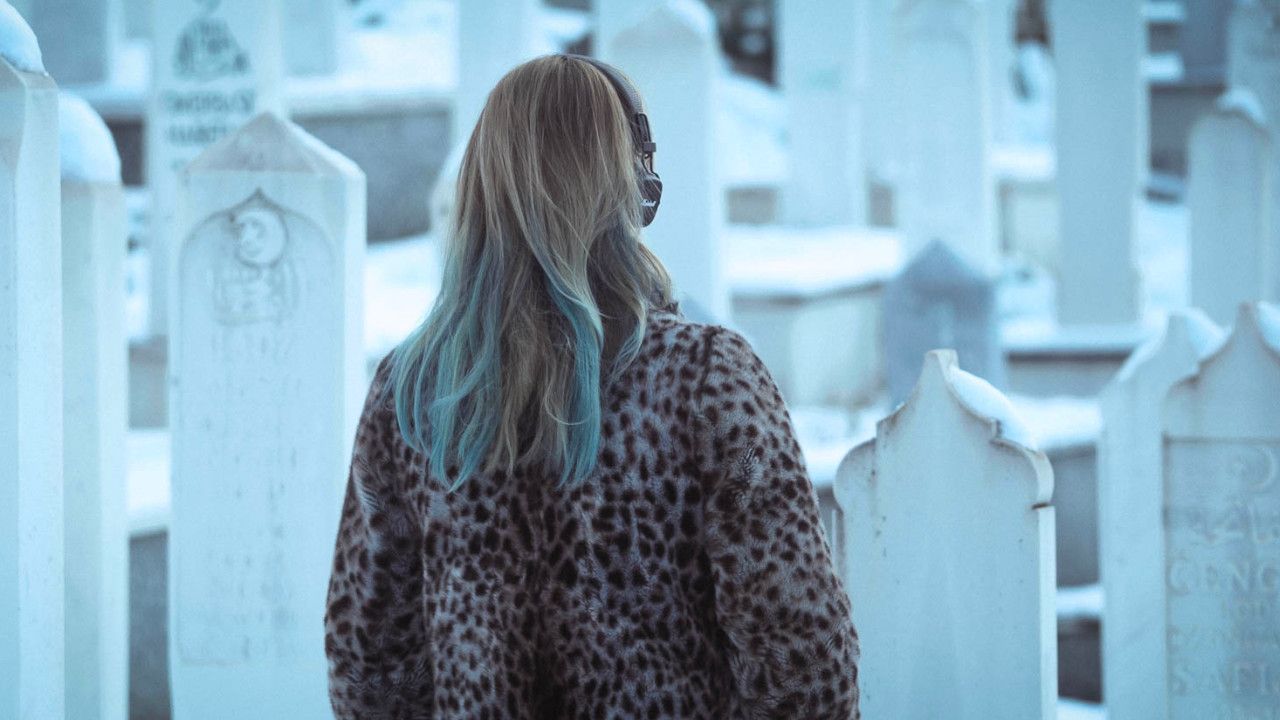

Il film si apre a Sarajevo e prende il via dalla triste routine della sceneggiatrice Selma (Mersiha Husagic), divisa tra il sogno infranto del cinema e l’opprimente realtà del suo lavoro di barista, impegnata tanto a servire da bere quanto a bere lei stessa; poi, in una struttura da ‘vite parallele’ che da Plutarco in poi è un dato stabile della grande letteratura occidentale, il racconto si sposta ad Amburgo e prosegue con le scanzonate avventure notturne dell’attore Niklas (Niklas Loffler), impegnato in una ricerca sull’identità dei transessuali per carpire tutte le informazioni necessarie alla sua prossima interpretazione. Lei disillusa («nessuna speranza, nessuna delusione»), lui carico di fiducia («adoro le aspettative»), le loro esistenze apparentemente inconciliabili finiscono per incrociarsi l’ultimo giorno dell’anno, quando Niklas arriva nella capitale bosniaca per incontrare Selma, che lo accoglie al bar dopo avergli annunciato – in colpevole e inappellabile ritardo – la cancellazione del film di cui il suo interlocutore avrebbe dovuto essere il protagonista.

Esaurita la serie dei «fuck» dedicati alla cattiva notizia, l’attore tedesco affronta la situazione con filosofia: tanto vale brindare alla vita, «come fanno i balcanici», e la cinepresa non può che indugiare sulla festa selvaggia del 31 dicembre nel bar di Selma, dominato dai balli forsennati a ritmo dell’immancabile Kalashnikov di Bregović. Prima della mezzanotte i due escono e passeggiano senza meta lungo le strade asfaltate della capitale bosniaca, butterate dai fori di mortaio degli anni Novanta successivamente riempiti di resina rossa, in memoria delle vittime di quello che fu il più lungo assedio della storia moderna. Sono queste le «rose di Sarajevo», spiega Selma; «un po’ come le nostre pietre d’inciampo», risponde l’attore tedesco, ed è così che la coppia, quasi a passo di aksak, inizia ad avvicinarsi, sfiorarsi e, infine, baciarsi. Ciò che segue è un turbine di eventi che ruotano attorno a una valigetta, un orologio d’oro e la stessa vhs della scena iniziale, nell’arco di una notte apocalittica (cioè ‘rivelatrice’) che scivola nel dramma più cupo ed intimista, bagnato dall’alcool e dal succo di ciliegia che dà il titolo al film, mentre sullo sfondo passano le immagini e i ricordi della guerra che ha insanguinato la Bosnia-Erzegovina dal 1992 al 1995, quando l’Europa intera si voltò dall’altra parte per non vedere il massacro della porta accanto.

Da una lettera di Selma arriva la frase più drammatica del film, una confessione lacerante: «Il 90 per cento dei miei pensieri riguarda il passato»

Che Cherry Juice, realizzato anche tramite crowdfunding, sia il risultato finale di un lungo percorso, sia introspettivo – alla ricerca di quella «verità che giace al fondo» di cui aveva parlato Umberto Saba – sia prettamente artistico – in quanto combinazione perfetta di mimesi attoriale, sapienza narrativa e definizione psicologica dei personaggi – appare evidente nella raffinatezza stilistica che pervade quest’opera prima, capace di mescolare con naturalezza commedia e tragedia, delicata fiction e crude immagini di repertorio, squarci di graphic novel e frammenti di epistolografia. Ed è proprio da una lettera di Selma che arriva la frase più drammatica del film, una confessione lacerante: «Il 90 per cento dei miei pensieri riguarda il passato». È il secondo motivo per cui sto parlando di Cherry Juice: in questo peso dell’eredità storica, infatti, si trova tutta l’anima dell’Europa centro-orientale da cui provengo. Ciò che ci definisce è quanto ci ha preceduto, mentre ciò che vorremmo essere è una consapevolezza spesso troppo vaga. Non per Mersiha Husagic, che disegna un potentissimo finale aperto a un avvenire di speranza concreta e, terminati i titoli di coda, ci restituisce alla nostra quotidianità colmi di gratitudine per aver assistito a un piccolo miracolo cinematografico.

Commenta