Il doppio rintocco della Campana

Dino Campana a Firenze e lo smarrimento dei Canti Orfici

Colpito  fin dai quindici anni da un’acuta confusione di spirito, avvisaglia di un male che lo avrebbe gradualmente portato ad una cupa forma di follia, il marradese Dino Campana, poeta per elezione, si abbandonò giovane ad un frenetico ulissismo, «spinto − come afferma in alcune memorie − da una specie di manìa di vagabondaggio». Interrotti gli studi in Chimica al terzo anno, nel 1907 sparì improvvisamente in Francia; a un anno dopo si data il viaggio in Argentina, che lo vide impiegato in un’incredibile vastità di lavori: fabbro, «suonatore di triangolo nella Marina», «portiere in un circolo a Buenos Aires», bracciante nelle pampas (da cui la prosa poetica Pampa); e ancora pianista nei caffè, carbonaio, pompiere. Poi, racconta ancora, «mi imbarcai come fuochista, mi fermai a Odessa. Vendevo le stelle filanti alle fiere», fu garzone di un centro di tiro a bersaglio in Svizzera, girovagò insieme a una compagnia di zingari Bossiaki. Fu durante queste esperienze che si formò, per vagabondaggi e stravaganze, un’invidiabile cultura su prigioni e manicomi di tutta Europa. Poté così familiarizzare con varie lingue e letterature europee − francese, spagnolo, inglese, ma soprattutto tedesco, lingua eletta in quanto testimone di uno spirito, quello «germanico», in cui credeva possibile recuperare la purezza morale cui eroicamente anelava. Dino Campana fu poeta di eccezionale sensibilità europea, autenticamente cosciente dell’anima globale – nella dimensione del sentimento umano che si estende, musicalmente e cromaticamente modulandola, alla natura circostante – della poesia, flusso pulsante nei connotati del mondo. Confessò successivamente al medico Carlo Pariani, che lo aveva in cura a Castel Pulci, d’aver mirato a creare «una poesia europea musicale colorita», immettendo «il senso dei colori, che prima non c’era, nella poesia italiana».

fin dai quindici anni da un’acuta confusione di spirito, avvisaglia di un male che lo avrebbe gradualmente portato ad una cupa forma di follia, il marradese Dino Campana, poeta per elezione, si abbandonò giovane ad un frenetico ulissismo, «spinto − come afferma in alcune memorie − da una specie di manìa di vagabondaggio». Interrotti gli studi in Chimica al terzo anno, nel 1907 sparì improvvisamente in Francia; a un anno dopo si data il viaggio in Argentina, che lo vide impiegato in un’incredibile vastità di lavori: fabbro, «suonatore di triangolo nella Marina», «portiere in un circolo a Buenos Aires», bracciante nelle pampas (da cui la prosa poetica Pampa); e ancora pianista nei caffè, carbonaio, pompiere. Poi, racconta ancora, «mi imbarcai come fuochista, mi fermai a Odessa. Vendevo le stelle filanti alle fiere», fu garzone di un centro di tiro a bersaglio in Svizzera, girovagò insieme a una compagnia di zingari Bossiaki. Fu durante queste esperienze che si formò, per vagabondaggi e stravaganze, un’invidiabile cultura su prigioni e manicomi di tutta Europa. Poté così familiarizzare con varie lingue e letterature europee − francese, spagnolo, inglese, ma soprattutto tedesco, lingua eletta in quanto testimone di uno spirito, quello «germanico», in cui credeva possibile recuperare la purezza morale cui eroicamente anelava. Dino Campana fu poeta di eccezionale sensibilità europea, autenticamente cosciente dell’anima globale – nella dimensione del sentimento umano che si estende, musicalmente e cromaticamente modulandola, alla natura circostante – della poesia, flusso pulsante nei connotati del mondo. Confessò successivamente al medico Carlo Pariani, che lo aveva in cura a Castel Pulci, d’aver mirato a creare «una poesia europea musicale colorita», immettendo «il senso dei colori, che prima non c’era, nella poesia italiana».

È anche su questi presupposti che si basa, almeno all’inizio, il suo profondo − quanto nel tempo contraddittorio − disprezzo per l’ambiente intellettuale fiorentino degli anni intorno al 1913 (rappresentato in particolare dalle anime di Lacerba), che in ambito europeo era monotonamente affacciato sulla finestra francese e che certamente meno di lui, soprattutto nelle derive futuriste da Campana ritenute qualcosa meno che scimmiesche, sentiva il peso e l’importanza del passato. Uno scarto culturale, quindi, che viaggiava su due binari: sul primo, perché la così vasta sensibilità europea, e in particolare germanica, di Campana mal si confaceva al chiuso filofrancesismo dei ‘fiorentini’, specialmente nel 1914 alle soglie della Prima Guerra Mondiale (destò non poco scandalo, a Firenze, il provocatorio colophon iniziale della prima edizione dei Canti Orfici: Die Tragöeide des letzen Germanen in Italien, e la dedica a «Guglielmo II imperatore dei germani», che non a caso il poeta − compresa la sua inappropriatezza − si impegnò nottetempo a grattar via da tutte le copie); sul secondo, perché all’ungarettiano «sentimento del tempo», funambolicamente vissuto dal marradese in una sconsiderata forma di adesione al presente, il movimento futurista opponeva spesso una passione piatta e bidimensionale per il nuovo. A testimonio dell’astio di Campana, resta la lettera che inviò a Giovanni Papini (condirettore, insieme ad Ardengo Soffici, di Lacerba) nel maggio 1913, qualche mese prima del loro incontro. Quel loro giornale, dice Campana nella missiva, scomodando Bergson e la sua asserzione per cui «colle cose che fanno la Primavera non si fabbrica la Primavera», era pieno di spunti monotoni, di artifici clowneschi che buffonescamente e senza alcun costrutto avevano la pretesa di sconsacrare i sentieri battuti della letteratura: ovvero, le cose che fanno la Primavera. Ma non fu certo questo il vero tronco attorno al quale s’avviluppò la sua radicale polemica verso «i fiorentini più alla moda»: il motivo fu, più che altro, di natura personale e risale al tragico episodio in cui, consegnata ai direttori di Lacerba l’unica copia del manoscritto originale dei Canti Orfici, questa venne perduta da Soffici fra i cassetti di un’imperdonabile negligenza: un trauma che lascerà nel poeta una ferita mai rimarginata. Così ebbe inizio la loro travagliata frequentazione.

Ardengo  Soffici, nel suo preziosissimo Ricordi di vita artistica e letteraria (1931), ricorda che nell’inverno del 1913, raggiunta Firenze a piedi da Marradi, Campana (evidentemente accantonate le sue riserve sui ‘fiorentini’) si presentò presso lui e Papini cogliendoli nella sede di Vallecchi in via Nazionale, dove si stampava Lacerba, con un piccolo taccuino manoscritto pieno di poesie; voleva sapere da loro se, tolti gli attriti, fra quelle carte ci fosse qualcosa di pubblicabile sulla rivista. Dopo una breve passeggiata in via Nazionale, «dove la sizza gelata ci tagliava il viso», lo trasse fuori di tasca e lo consegnò nelle mani di Papini, chiedendogli di averne particolare cura in quanto unica copia in suo possesso. Nei giorni successivi Papini riferì a Soffici di aver trovato «nel libretto cose molto buone», e glielo passò per averne riscontro; questi notò subito, manifestando notevole entusiasmo (stando a quanto riporta nei suoi Ricordi, scritti vent’anni dopo i fatti), «accenti di così pretta e forte poesia da restarne stupito», e convenne col collega sull’approvazione della sua richiesta di collaborazione con Lacerba. Ma quell’entusiasmo, che Soffici in anni più tardi dichiarerà di aver provato fin da subito, non dovette essere più di un distratto interessamento, se è vero che Campana, all’indomani dell’incontro di via Nazionale, sparì per dei mesi senza che nessuno si scomodasse a contattarlo. Tempo dopo, pur deluso da quel silenzio che poteva significare solo scarso interesse, riapparve dal nulla ad una mostra d’arte futurista a Firenze, dove «conobbe e si fece amici tutti i componenti di quel gruppo che allora frequentavano le Giubbe Rosse e il Paszkowski». Iniziò allora il suo periodo fiorentino, della durata di qualche mese, passato in stretta compagnia di quegli stessi Soffici e Papini coi quali era entrato in polemica nei mesi precedenti. Ma del taccuino ancora nessuna menzione, come se non fosse mai esistito: fu solo verso la primavera del 1914 che Soffici ricevette una lettera di Campana nella quale, visto il poco interesse dimostrato, se ne richiedeva la restituzione, poiché si intendeva pubblicarlo in volume.

Soffici, nel suo preziosissimo Ricordi di vita artistica e letteraria (1931), ricorda che nell’inverno del 1913, raggiunta Firenze a piedi da Marradi, Campana (evidentemente accantonate le sue riserve sui ‘fiorentini’) si presentò presso lui e Papini cogliendoli nella sede di Vallecchi in via Nazionale, dove si stampava Lacerba, con un piccolo taccuino manoscritto pieno di poesie; voleva sapere da loro se, tolti gli attriti, fra quelle carte ci fosse qualcosa di pubblicabile sulla rivista. Dopo una breve passeggiata in via Nazionale, «dove la sizza gelata ci tagliava il viso», lo trasse fuori di tasca e lo consegnò nelle mani di Papini, chiedendogli di averne particolare cura in quanto unica copia in suo possesso. Nei giorni successivi Papini riferì a Soffici di aver trovato «nel libretto cose molto buone», e glielo passò per averne riscontro; questi notò subito, manifestando notevole entusiasmo (stando a quanto riporta nei suoi Ricordi, scritti vent’anni dopo i fatti), «accenti di così pretta e forte poesia da restarne stupito», e convenne col collega sull’approvazione della sua richiesta di collaborazione con Lacerba. Ma quell’entusiasmo, che Soffici in anni più tardi dichiarerà di aver provato fin da subito, non dovette essere più di un distratto interessamento, se è vero che Campana, all’indomani dell’incontro di via Nazionale, sparì per dei mesi senza che nessuno si scomodasse a contattarlo. Tempo dopo, pur deluso da quel silenzio che poteva significare solo scarso interesse, riapparve dal nulla ad una mostra d’arte futurista a Firenze, dove «conobbe e si fece amici tutti i componenti di quel gruppo che allora frequentavano le Giubbe Rosse e il Paszkowski». Iniziò allora il suo periodo fiorentino, della durata di qualche mese, passato in stretta compagnia di quegli stessi Soffici e Papini coi quali era entrato in polemica nei mesi precedenti. Ma del taccuino ancora nessuna menzione, come se non fosse mai esistito: fu solo verso la primavera del 1914 che Soffici ricevette una lettera di Campana nella quale, visto il poco interesse dimostrato, se ne richiedeva la restituzione, poiché si intendeva pubblicarlo in volume.

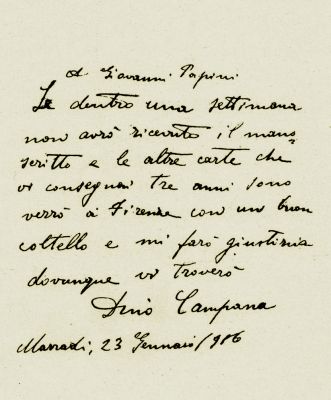

Ed ecco la negligenza di Soffici: gli rispose, con stupefacente candore, di non poter soddisfare la sua richiesta, perché il libriccino era andato perduto durante un trasloco di libri e carte da una stanza all’altra di casa propria; e d’altronde non credette fosse di particolare urgenza, visto che «Campana, dopo quella prima richiesta, non aveva fatto alcun’altra pressione». In quei mesi di silenzio il poeta marradese, pur lacerato da un dolore straziante (testimoniato dalle allucinate lettere agli amici Boine, Cecchi, Novaro), ricompose parola per parola, affidandosi a una straordinaria capacità mnemonica, l’intero contenuto del manoscritto: mai, però, ebbe l'impressione di averne raggiunto nuovamente la perfezione. In poco tempo riuscì a combinare col tipografo marradese Bruno Ravagli la stampa dei rinnovati Canti Orfici, e nell’estate del 1914 tornò a Firenze per smerciare il libro. Temporaneamente risarcitosi di una così grave perdita, ma sempre più coinvolto nelle sue paranoie, tornò alla ribalta il 23 gennaio 1916, con una lettera a Papini in cui lo invitava a restituire entro una settimana tutto il materiale che tre anni prima gli aveva affidato, minacciando di raggiungerlo «con un buon coltello» ovunque si trovasse. Ma Papini non poteva restituirgli ciò che non aveva.

Ed ecco la negligenza di Soffici: gli rispose, con stupefacente candore, di non poter soddisfare la sua richiesta, perché il libriccino era andato perduto durante un trasloco di libri e carte da una stanza all’altra di casa propria; e d’altronde non credette fosse di particolare urgenza, visto che «Campana, dopo quella prima richiesta, non aveva fatto alcun’altra pressione». In quei mesi di silenzio il poeta marradese, pur lacerato da un dolore straziante (testimoniato dalle allucinate lettere agli amici Boine, Cecchi, Novaro), ricompose parola per parola, affidandosi a una straordinaria capacità mnemonica, l’intero contenuto del manoscritto: mai, però, ebbe l'impressione di averne raggiunto nuovamente la perfezione. In poco tempo riuscì a combinare col tipografo marradese Bruno Ravagli la stampa dei rinnovati Canti Orfici, e nell’estate del 1914 tornò a Firenze per smerciare il libro. Temporaneamente risarcitosi di una così grave perdita, ma sempre più coinvolto nelle sue paranoie, tornò alla ribalta il 23 gennaio 1916, con una lettera a Papini in cui lo invitava a restituire entro una settimana tutto il materiale che tre anni prima gli aveva affidato, minacciando di raggiungerlo «con un buon coltello» ovunque si trovasse. Ma Papini non poteva restituirgli ciò che non aveva.

Sarebbe tristemente finita così una delle vicende più tragiche della letteratura italiana, nell’amarezza prima del poeta stesso, poi di tutti i lettori che in quel manoscritto così rimpianto credevano di aver perso la perfezione dei Canti Orfici; sarebbe insomma finita così, se una mattina del 17 giugno 1971 non fosse apparso sul Corriere della Sera un articolo trionfante di Mario Luzi, nel quale si dichiarava l’«eccezionale ritrovamento», fra le carte di Soffici, del quaderno di Dino Campana, dall’inaspettato titolo Il più lungo giorno. Ma niente di perfetto vi fu reperito. Quel manoscritto tanto rimpianto si rivelò, non senza delusione, la versione mediocre dei Canti Orfici, sublimata dalla rielaborazione cui il poeta fu costretto dagli eventi. E, da capitale colpa letteraria, quella negligenza di Soffici si rivelò caso fecondissimo della nostra letteratura.

Galleria

Commenta