Geografie dello sradicamento

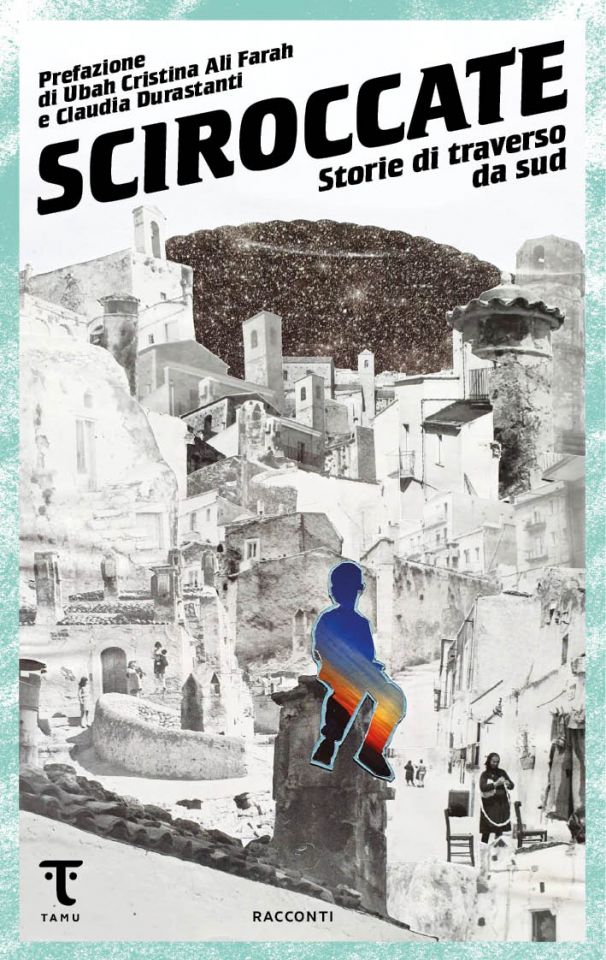

Storie di partenze e di ritorni dal meridione italiano nella raccolta di racconti Sciroccate. Storie di traverso da sud

Cosa significa appartenere quando si cresce in un posto pensando sempre a un altrove? Cosa vuol dire avere delle radici quando si è nati sradicati? Queste sono le domande che si rintracciano nei racconti degli autori di Sciroccate. Storie di traverso da sud (Tamu, 2023), giovani tra i venti e i trent’anni che in un percorso di scrittura collettiva, curato da Ubah Cristina Ali Farah e Claudia Durastanti, hanno dato forma letteraria alla loro esperienza di corpi sradicati, di chi «parte verso nord o arriva da un diverso sud del mondo».

C’è chi se ne va e c’è chi resta. Una divisione netta, semplice. Ma cosa scopriamo se scaviamo all’interno di queste due categorie? Usando una lente di ingrandimento, cominciamo a vedere le fratture, la nostalgia e il conflitto interiore. E scopriamo che c’è chi se ne va e se ne pente, chi se ne va e non si guarda più indietro, chi se ne va e non fa che rievocare il passato, chi con rabbia e chi con malinconia. C’è chi si sente sradicato e chi non ha mai sentito di appartenere a nulla, e chi è contento di essersene andato ma sente una mancanza profonda e incolmabile.

C’è chi se ne va e c’è chi resta. Ma cosa scopriamo se scaviamo all’interno di queste due categorie?

Alberto Bile Spadaccini, Francesca Boemia, Michela Iannella, Mariel, Graziana Marzilliano, Biagio Mazzella, Carmen Notarangelo, Carole Oulato, Antonio Paciello, Alessia Sardella: sono i nomi degli autori che formano il canto corale di Sciroccate. Un racconto fatto di tante voci distinte unite dal filo dello sradicamento, di nomi di città e paesi del meridione che, attraverso le parole di ogni singola persona che li ha abitati, assumono una fisionomia alterata, plasmata dall’unicità dell’esperienza individuale.

Creature che si muovono tra le fiamme e danzano nell’oscurità, modelli di mascolinità fatti di papere maggiorate e cassette porno ormai sulla via del tramonto, iconografie di isole letterarie che perdono la loro sacralità nello scontro con le sponde ispide delle coste reali, pomodori intrisi del sangue di chi li coltiva. Sempre presente un sole pervasivo e prepotente, che non lascia scampo: sotto i suoi raggi inclementi una moltitudine di zone d’ombra, di stanze protette e serrate dalle persiane socchiuse dove si forma una lingua clandestina, che assorbe e rigetta, accoglie con desiderio e rifiuta sprezzante.

Il sud di Sciroccate non è un’entità monolitica. Il meridione della raccolta è un reticolo generato dallo scambio di sguardi, di raffronto tra punti che si muovono sulla stessa latitudine: «Le storie di partenza dal Meridione, di permanenza o di migrazione verso questi luoghi sono storie di separazione. La terra qui raccontata è terra di emigrazione, ma è la stessa su sui ci infrangono le fragili speranze di molti braccianti africani, costretti al lavoro forzato in campi di pomodoro, le cui rivolte sono poco ascoltate», scrive Ubah Cristina Ali Farah nella prefazione della raccolta.

Il sud di Sciroccate non è un’entità monolitica. Il meridione della raccolta è un reticolo generato dallo scambio di sguardi, di raffronto tra punti che si muovono sulla stessa latitudine: «Le storie di partenza dal Meridione, di permanenza o di migrazione verso questi luoghi sono storie di separazione. La terra qui raccontata è terra di emigrazione, ma è la stessa su sui ci infrangono le fragili speranze di molti braccianti africani, costretti al lavoro forzato in campi di pomodoro, le cui rivolte sono poco ascoltate», scrive Ubah Cristina Ali Farah nella prefazione della raccolta.

Nei racconti si ritrova una «circolarità di suoni e di cose» e una «assonanza e scontro di immagini che ritornano»: paesini in costruzione, villini sparsi per le campagne, colline in fiamme, borghi desolati illuminati da luminarie acide, il traghetto pieno di turisti pronti ad invadere le sponde di un’isola accidentale, «disertata più di quanto non sia mai stata deserta». Luoghi segnati dalle partenze, dagli arrivi e dai ritorni fugaci, in cui il tempo rimane fermo al tempo dell’adolescenza, a quel periodo sospeso tra il desiderio di partire e quello di ritornare.

«Il verbo partire deriva da partiri, dividere. Ha la stessa radice di parto, termine che indica una separazione, appunto, uno strappo. Strappo doloroso che avviene nel corpo della madre nel momento in cui veniamo al mondo. In questi racconti ci si lascia alle spalle la terra, ma anche il proprio corpo, un organo, uno strato di pelle, un muscolo ancora vivo». C’è una lacerazione primaria, un distacco ancestrale e generativo: la lontananza dalla terra di origine genera uno spazio dove si creano nuovi sguardi e prospettive, miti distruttivi che si contrappongono alle narrazioni dominanti e semplicistiche. Una lacerazione percepita a livello fisico, come elemento fondante della propria identità, vissuta con un misto di malinconia e di speranza, come emerge nelle parole dell’io narrante di Vorij e faùgn di Michela Iannella.

Lasciandomela dietro ho lasciato dietro anche un organo, ho smontato il corpo, ho perso uno strato di pelle che si è incastrato sotto il letto, un osso arrotolato in uno strofinaccio, un muscolo con il tessuto ancora vivo e pulsante ruzzolato giù per le scale, e spero soltanto che un giorno lei possa ritrovarli, tutti questi pezzi, e raccoglierli come raccoglieva i giocattoli che le lasciavo sparsi in casa da piccola. Spero che possa rimetterli insieme, rimontarmi e restituirmi a me stessa.

Queste identità si radunano intorno al nucleo proteiforme e magmatico della lingua. Nei racconti di Sciroccate il linguaggio mostra tutta la sua instabilità e il suo essere materia da plasmare, priva di contorni, un’espansione lavica in grado di travalicare i confini della lingua letteraria, esangue e distante. La lingua di chi se ne va e continua a guardarsi indietro è duttile, asimmetrica, segnata dalle amnesie e dalle fratture della migrazione, dalla continua contrattazione tra chi si è stati e chi si sta diventando. È un amalgama tra il linguaggio di internet, fatto di prestiti e calchi dal sapore anglofono, e espressioni dialettali, «una lingua stroncata e senza vocali che è l’unica lingua conosciuta dai vecchi e la prima ascoltata dai neonati». Un dialetto che si manifesta nella sua malleabilità, si modifica a contatto con la contemporaneità e «prova a reinventarsi proprio come fa il malocchio, impastandosi di internet e un nuovo senso della magia, sorcierizzata. Come suggeriscono alcuni racconti, il suono che viene fuori è materico e multiforme», come osserva Claudia Durastanti nella prefazione.

La stazione di Saint-Lazare (1877) di Claude Monet

Ma la lingua, come le esperienze di sradicamento che racconta, non è fatta solo di presenza, ma anche di assenza e di rimossi. «Chisse cas jìe megghj ca n’ l’ sapite proprj vu!» è il mantra con cui la nonna di L’iris di giù di Alessia Sardella intervalla i propri racconti del passato. «Certe cose è meglio che voi non le sappiate proprio»: segreti inaccessibili, salvaguardati gelosamente dalle labbra serrate delle nonne, custodi familiari ed enigmatiche di un patrimonio fatto di terra, sudore e assenze. Le nonne diventano una presenza costante, un segno della familiarità e della lacerazione, con le loro storie ingombranti, che dilatano lo spazio e rimpiccioliscono ogni cosa. Ma i loro racconti sono tanto onnipresenti quanto sfuggenti, e sono come le ricette delle loro mele cotte o dei biscotti con le mingule: anche se abbiamo trascritto scrupolosamente tutti gli ingredienti e i tempi di cottura non riusciremo mai a replicare quei piatti e quei sapori, destinati a rimanere solo materia dei ricordi e del racconto.

Anche la Sorciera de L’ultima estate delle creature di Graziana Marziliano è un’incarnazione della tensione verso il vuoto, questa figura stregonesca che risponde alla «lingua violenta» sottraendosi, scomparendo e portando con sé le creature non volute.

Spariscono i capelli dalle spazzole, le forme delle facce dai cuscini e le macchie che li bagnano. Spariscono personaggi dalle foto di famiglia lasciando un alone scuro, spariscono i rasoi, spariscono gli stracci in cucina e le cose nei cassetti, spariscono i diari, sparisce un vestito nascosto tra la rete e il materasso. Spariscono le creature adolescenti dalle loro case di famiglia, le cattedrali del dolore.

Il rapporto con la terra di origine che emerge da queste storie è fatto di fantasmi e di presenze ancorate alla terra, di rancore e di amara tenerezza. Questa raccolta è un esperimento che mostra i movimenti di una letteratura meridionale in fase di costruzione, fatta di coordinate geografiche, di partenze e di ritorni, sospesa tra un passato perduto e un futuro quasi apocalittico. E pone una questione politica e letteraria: la necessità dei vari sud di autonarrarsi, di avere gli spazi per costruire una propria identità letteraria che conservi la complessità dell’esperienza meridionale, cogliendone anche gli aspetti di intersezionalità con questioni come il genere, la sessualità, la classe e l’imperialismo. Il sud è ancorato a un immaginario stereotipato, che nell’eterno replicarsi delle sue immagini ha esaurito la sua forza: Sciroccate infrange questa gabbia retorica e mostra la forza dirompente di una ricerca ancora in corso, di una marea di indagini individuali che formano il ritratto di una comunità irrequieta, che con il suo muoversi nello spazio ridisegna continuamente i confini.

Sciroccate infrange l’immaginario stereotipato del sud e mostra la forza dirompente di una ricerca ancora in corso

Nelle storie di traverso racchiuse in queste pagine si definisce il confine e si tenta di oltrepassarlo allo stesso tempo, ponendosi alla ricerca di parole, suoni, assonanze e discrepanze che definiscano la propria identità, sottraendola al flusso indistinto dell’anonimato. Questo gioco di addizioni e sottrazioni scava nel passato alla ricerca delle tracce di ciò che siamo, prende i racconti delle nonne e spazza via la polvere del tempo per scoprire i punti in comune tra la loro esperienza e la nostra. Un gioco dove gli spazi angusti di formule cristallizzate vengono trasfigurati e lasciano spazio a nuove voci, suoni, spazi e fantasmi. Forse è questa la lezione che rimane dalla lettura di Sciroccate: giocare con i punti ciechi, con il materiale fonetico, con la duttilità dei suoni dialettali, con la frenesia di una tradizione orale che si modifica di bocca in bocca. Allentare i confini dell’identità e creare lo spazio per i timori e le paure di chi si allontana, per poterci far stare dentro anche quello che siamo oggi, giovani in migrazione perenne, alla ricerca di qualcosa di passato che forse non è mai avvenuto davvero.

In copertina un dettaglio di Passa un treno (1880) di Giuseppe De Nittis, conservato alla Pinacoteca De Nittis di Barletta

Commenta