Disertare dal mondo

La prigione come crocevia e la diserzione come gesto di libertà nel romanzo Disertare di Mathias Énard

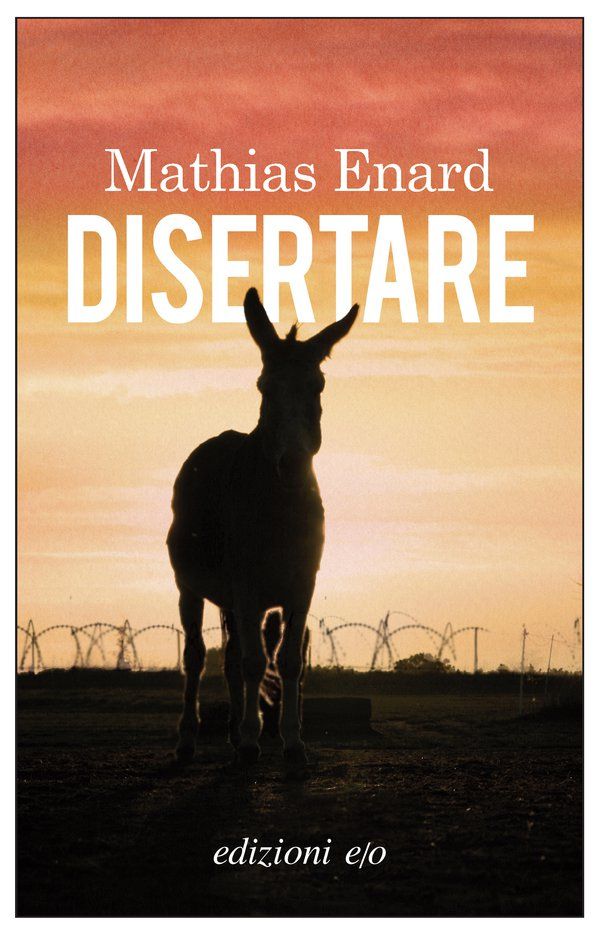

Un disertore che incede nella macchia mediterranea di una nazione imprecisata, tra gli aromi diffusi dalle piante di timo e lentisco, mentre nel naso ha ancora l’odore della suppurazione, delle fosse comuni strabordanti dei cadaveri che vi ha gettato, in preda alle allucinazioni impersonali della guerra. Si lascia alle spalle la linea del fronte e, prima di fuggire dal paese, tenta di raggiungere la casa dell’infanzia, una baita nascosta tra le montagne. È l’anonimo protagonista di una metà del nuovo romanzo di Mathias Énard, Disertare, pubblicato da e/o nella mirabile traduzione di Yasmina Melaouah. Il disertore vorrebbe abbandonarsi all’innocenza dell’infanzia, strapparsi via la guerra di dosso come la pelle di un lebbroso, un moderno e mediterraneo Maximilien Aue – il protagonista de Le Benevole (Einaudi, 2007) di Jonathan Littell – condannato a percorrere i sentieri tracciati dai propri incubi, senza mai approdare alla frontiera, «una riga tra due forme di dolore».

Così come accade all’ufficiale nazista di Littell, riparato sotto falso nome in Francia, anche alla mente del nostro disertore sovvengono le esecuzioni, le torture, la guerra fratricida contro i vicini di casa, nelle strade che si riempiono di rivoli di sangue. Si è avvolto nel sudario della pace, cercando di respingere gli assalti frontali della memoria, per accorgersi amaramente che ogni giorno che lo allontana dalla violenza lo rende più inconsistente e fragile. Con le sue armi, le munizioni, i ricordi di guerra dei quali tenta invano di disfarsi il disertore è, nonostante tutto, ancora uno di loro: segmento terminale di una catena di comando, anima sola entro una folla di volenterosi soldati che si osservano l’un l’altro nello stupro e nella tortura. I suoi occhi, questa volta, si specchiano nell’abisso di quelli di una donna, i capelli rasati, la vergogna dei ripetuti stupri subiti dai difensori della Patria e della Razza. Un asino ferito ne trasporta gli ultimi averi tra i ruderi che separano entrambi dalla frontiera, dalla speranza di un luogo di guarigione e oblio.

Con le sue armi, le munizioni, i ricordi di guerra il disertore è, nonostante tutto, ancora uno di loro

Nel raccontare la genesi di Disertare, Mathias Énard, voce irrequieta ed erudita della nuova letteratura francese e vincitore del prestigioso Premio Goncourt con Bussola (e/o, 2016), spiega come l’impostazione originaria del romanzo sia stata modificata dall’invasione russa dell’Ucraina del febbraio 2022 e dal suo nefasto portato. Forme intransigenti di nazionalismo, che evocano allucinati fantasmi del passato – Stepan Bandera e i militanti dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini – e l’aggressivo imperialismo russo, con il suo armamentario retorico legato ai concetti di denazificazione e spazio vitale, si sono ripresentati alle porte di un’Europa che sembrava aver dimenticato cosa fossero la guerra, le ideologie e gli sviluppi tumultuosi della Storia. Il progetto di Énard assume, allora, la forma di un affilato enunciato dal carattere quasi matematico: è ancora possibile raccontare la complessità e gli orrori del ventesimo secolo nel ventunesimo? Quali sono gli strumenti intellettuali e narrativi adatti per farlo?

La Porta di Brandeburgo e il Muro da Berlino Ovest, 1963, Fortepan – Sattler Katalin

La seconda linea narrativa attorno alla quale Énard articola il romanzo segue le vicende dell’insigne e immaginario matematico tedesco Paul Heudeber, personaggio al quale l’autore affida il compito di sondare queste possibilità. La sua figura sembra essere l’esatto opposto di quella di un disertore. Durante gli anni passati nel lager, Heudeber ha composto Le congetture di Buchenwald, opera insieme letteraria e matematica in grado di saldare la disperazione della violenza concentrazionaria e il valore salvifico dell’algebra. Sopravvissuto alla deportazione nazista e fervente comunista, ha poi trascorso la vita ad edificare il socialismo nella Repubblica Democratica Tedesca, attendendo che la «pozzanghera del capitalismo» – Berlino Ovest – si prosciugasse per lasciare libero campo ad un’era di prosperità e pace. Per tutta l’esistenza, però, ha rincorso da un lato all’altro della Cortina di Ferro l’amata Maja, esponente politica della Germania Ovest, sospettata di complicità con il nemico oltre il Muro, con la quale intrattiene fitti scambi epistolari.

Dopo il tragico decesso, la moglie e la figlia Irina ne celebrano l’eredità intellettuale organizzando un simposio accademico su un battello fluviale – il Beethoven – che solca le acque dell’Havel, lungo l’Isola dei Pavoni, a Wannsee. Gli stessi luoghi che hanno assistito alla Conferenza con la quale, nel 1942, i gerarchi nazisti decisero la “soluzione finale della questione ebraica”, vedono ora consumarsi gli ultimi atti di un’era storica. Quando il convegno inizia, il 10 settembre 2001, il Muro di Berlino è già caduto, le utopie per le quali Heudeber aveva dedicato la vita si sono dissolte, il nuovo millennio sta affrancando il Vecchio Continente dai polverosi retaggi ideologici di un mondo scomparso: proprio allora, la densa nuvola alzata dai detriti delle Torri Gemelle investe il placido corso degli eventi storici e si diramano in fitti rigagnoli altrettante possibilità di una Storia irrisolta, non ancora finita. Il simposio accademico non terminerà e il battello, adesso una barca funeraria carica di torbide memorie, non si annullerà nel grande-tutto dell’Oceano.

Dopo il tragico decesso, la moglie e la figlia Irina ne celebrano l’eredità intellettuale organizzando un simposio accademico su un battello fluviale – il Beethoven – che solca le acque dell’Havel, lungo l’Isola dei Pavoni, a Wannsee. Gli stessi luoghi che hanno assistito alla Conferenza con la quale, nel 1942, i gerarchi nazisti decisero la “soluzione finale della questione ebraica”, vedono ora consumarsi gli ultimi atti di un’era storica. Quando il convegno inizia, il 10 settembre 2001, il Muro di Berlino è già caduto, le utopie per le quali Heudeber aveva dedicato la vita si sono dissolte, il nuovo millennio sta affrancando il Vecchio Continente dai polverosi retaggi ideologici di un mondo scomparso: proprio allora, la densa nuvola alzata dai detriti delle Torri Gemelle investe il placido corso degli eventi storici e si diramano in fitti rigagnoli altrettante possibilità di una Storia irrisolta, non ancora finita. Il simposio accademico non terminerà e il battello, adesso una barca funeraria carica di torbide memorie, non si annullerà nel grande-tutto dell’Oceano.

Avevamo appena cambiato secolo, millennio; il fiume liberava il continente delle sue scorie, delle sue impurità; ricacciava tutta la nostra materia scura verso l’Elba, per fonderla alla tenebra del Nord. Il presente beccheggiava, dondolandosi da un piede all’altro, come chi sente una musica trascinante ed esita a mettersi a ballare. Tutti i fili della Storia sembravano riuniti in un’unica mano.

Heudeber esprime la propria disillusione circa la possibilità umana di costruire società fondate sulla pace, la condivisione e la fraternità, in uno scenario spettrale ormai contaminato dalla metastasi bellica. L’unica via d’uscita passa attraverso un radicale atto di diserzione personale dal mondo, che si traduce nel ritiro entro un universo proprio, dal quale osservare con nostalgia la deriva delle civiltà e il tramonto di spazi di senso considerati inscalfibili. Il disertore anonimo tenta di nascondersi nei recessi ombrosi dell’infanzia, al riparo dal «freddo assoluto della guerra». Per Heudeber, la matematica è un velo posato sul mondo, un sudario nel quale avvolgersi dopo il crollo del comunismo, ordine perfetto dal quale desumere coordinate eterne per decifrare la realtà. La figlia Irina, invece, è una profuga della contemporaneità. Storica della matematica e studiosa di Nasir al-Din al-Tusi, astronomo persiano del Duecento, Irina ha cercato riparo in un passato lontano. La sua vita sembra quasi imitare le vicende del suo nome tutelare: per anni, al-Tusi aveva vissuto e studiato rinchiuso nella fortezza di Alamut, l’inaccessibile fortino degli ismailiti nizariti che solo i mongoli di Hulagu Khan riuscirono ad espugnare. Nei meandri della Storia, che proiettano le loro potenti luci nel futuro, la donna tenta di scorgere processi di lunga durata e linee di continuità.

Partita di scacchi tra combattenti yugoslavi della Guerra civile spagnola

internati nel campo di Gurs, 1939, Wikimedia Commons

Per tutti loro, antieroi sullo sfondo della disgregazione, la diserzione è destinata a diluirsi nella consapevolezza che la propria esistenza è segnata dalle rovine fumanti di un futuro già trascorso: per usare le parole di Judith Schalansky in Inventario di alcune cose perdute (nottetempo, 2020), per i disertori di Énard è il passato a rappresentare un «autentico spazio di possibilità», una forgia rovente che modella gli snodi del mondo a venire. I loro nomi si inscrivono in quel «catalogo di malinconici» stilato dal musicologo Franz Ritter nel sinuoso flusso di coscienza al quale si abbandona durante una notte viennese in Bussola. I malinconici hanno disertato dalla realtà, cercando di sottrarsi alle intricate maglie del tempo in un esilio interiore fatto di oblio e oppio, consci dell’impossibilità di approdare entro un rifugio stabile dal quale invertire la rotta della Storia.

Forse Paul e al-Tusi avevano ragione, era meglio rifugiarsi nei mondi delle stelle e della matematica – gli astri, l'amore, i corpi, gli anelli, gli ideali, un armamentario così profondamente umano da non poter crollare, poiché resta dentro di noi, nel mondo immaginale.

Sul parapetto del Beethoven, affaccio fluviale su un mondo ancora in fase embrionale ma proiettato a tutta velocità verso un avvenire munifico quanto illusorio, Maja confida ad Irina il sollievo derivante dall’essersi lasciata alle spalle il secolo passato, augurandosi che quello venturo non ne riproduca le effimere imprese e i fatali errori. L’eterno ritorno della guerra si staglia come un tramonto di fuoco sulla linea dell’orizzonte, presagendo luttuosi scenari di conflitto futuro, dalla Baghdad di al-Tusi rischiarata a giorno dalle bombe americane, a Gaza, «immensa riserva indiana […] dove la popolazione è nutrita attraverso uno spioncino rapidamente aperto in un muro», passando per Kramatorsk, bersagliata dai missili russi. Tanti focolai di odio disposti confusamente entro il perimetro di quello spazio intermedio già descritto in Zona (e/o, 2022), terzo romanzo di Énard nel quale si avvicendano «flussi, riflussi, esuli che ne cacciano altri, a seconda delle vittorie e delle sconfitte, della potenza delle armi e del tracciato delle frontiere» in una «danza sanguinosa, una faida eterna e interminabile», la stessa che paralizza Irina, «bloccata nel XX secolo, senza riuscire a venirne fuori».

La «conoscenza febbrile» di Énard è una lente di ingradimento capace di riportare alla luce storie dimenticate

La poetica di Énard traccia il profilo di un’umanità che ha dimenticato i presupposti comuni a partire dai quali è stata in grado di edificare, da Occidente ad Oriente, un immaginario condiviso, prezioso forziere nel quale ogni gruppo umano ha deposto proprie rappresentazioni e visioni. Questa amalgama di esperienze trasversali è minacciata dall’incedere della patologia nazionalista, dalla tendenza umana ad inalberare, come stendardi di guerra, narrazioni esclusiviste che rivelano la dimensione di inconoscibilità e violenza insita nell’incontro con l’Altro.

La Porta di Brandeburgo da Berlino Est, 1968, Fortepan – BL

La «conoscenza febbrile» dello scrittore francese – si legge nella motivazione scritta dal saggista Edmund White in occasione della consegna del Premio Gregor Von Rezzori a Firenze nel 2017 – costituisce un «fragile ponte tra due culture in pericolo», una lente di ingradimento dalla strabordante forza di fuoco capace di riportare alla luce storie dimenticate. In Disertare, Heudeber inizia all’arte della matematica, strumento di evasione dal reale, schiere di prigionieri confinati, come lui, nel campo di Gurs, nel sud della Francia. In origine luogo di internamento dei rifugiati repubblicani della Guerra civile spagnola, dal settembre 1939 vi vennero internati cittadini nemici di nazionalità tedesca, senza distinzione tra fascisti e antifascisti, prima di diventare, con l’occupazione nazista, un campo di concentramento e transito per ebrei, rom, oppositori politici. In un campo diventato laboratorio politico, Buchenwald, il matematico tedesco elabora la sua opera-mondo, sintesi tra letteratura e algebra, condividendo la prigionia con i compagni comunisti, futuri esponenti dell’élite intellettuale della Germania Est. In Bussola, Énard racconta la vicenda di due soldati maliani irreggimentati nelle fila dell’esercito francese durante la Prima Guerra Mondiale – Moussa e Baba – che vengono fatti prigionieri dai tedeschi e internati presso l’Halbmondlager di Zossen. Nel «campo della Mezzaluna», l’Impero tedesco ha riunito i prigionieri musulmani provenienti dalle colonie delle potenze dell’Intesa – algerini, marocchini, tatari e caucasici – per sollecitarne la diserzione di massa e la ribellione contro i dominatori inglesi, francesi e russi. Qui viene eretta la prima moschea della Germania e, probabilmente, vi viene celebrato il primo Eid per la fine del Ramadan, mentre frotte di etnologi e orientalisti tedeschi osservano, annotano, descrivono.

Nella produzione di Énard, culminata con coerenza in Disertare, è l’universo concentrazionario a configurarsi come paradigma delle contraddizioni insanabili del ventesimo secolo: luogo che contiene strutturalmente in sé la possibilità dell’incontro e la sua negazione, antro di perdizione e cacofonico mondo di incroci e differenze, destini allontanati e riuniti sotto il medesimo cielo fosco, nel tritacarne della guerra, dei massacri e della reclusione. Qui, tutto è reso complesso, sfilacciato, eterno. Il disertore anonimo, che si muove entro un perimetro delimitato da trincee e fosse comuni, affollato dalle storie di chi vi è scomparso, non riesce ad eluderne il peso. La guerra e le sue emanazioni si rivelano, allora, nella loro natura di soluzioni presenti a nodi problematici del passato, fiumi carsici che ribollono pronti a riaffiorare in superficie.

In copertina: Berlino Est, sentinella presso il Muro di Berlino in costruzione, 1961, Fortepan – UWM Libraries

.jpg)

Commenta