Come pesci fuor d’acqua

Vita e orizzonti dei sei milioni di italiani che vivono e lavorano all’estero nel saggio Stai fuori!

Per le strade di Berlino, così ampie da sembrare vuote anche nelle ore di punta, nei caffè della città, il discorso tra noi expat – la generazione di millennial espatriati dall’Italia – cade presto o tardi sul paese che ci siamo lasciati alle spalle, ma che di fatto è rimasto l’orizzonte a cui il pensiero e il cuore guardano ancora. Forse per convincerci di avere fatto la scelta giusta, ci raccontiamo in disordine perché ce ne siamo andati: talvolta per spirito di avventura, più spesso per disperazione; chi per trovare condizioni lavorative migliori, chi per vivere liberamente la propria affettività in un ambiente meno intollerante di quello italiano; a volte per tutte queste ragioni insieme. Le nostre storie si somigliano un po’ tutte, o forse quello che ci interessa condividere è soprattutto ciò che ci accomuna e che non troviamo raccontato nelle cronache italiane, in cui raramente figuriamo. Siamo quasi tutti figlie e figli della piccola e media borghesia, con lauree, dottorati, aspirazioni artistiche, alla ricerca di un proprio posto nel mondo. Siamo determinati a non tornare in Italia, ma poi finiamo per immaginare come potremmo cambiare le cose nel paese da cui proveniamo. Nonostante le nostre proteste, la partita con l’Italia non è del tutto chiusa: ci sembra che, se non proprio il nostro posto nel mondo, l’Italia sia uno dei posti a cui sentiamo tuttavia di appartenere e per cui ci vogliamo ancora impegnare.

Attualmente un italiano su dieci risiede, lavora, paga le tasse, mette su famiglia e costruisce relazioni in un altro paese

Anche l’idea di Stai fuori! Come il Belpaese spinge i giovani ad andare via (Dedalo, 2024) di Alessandro Foti è nata così, dalle chiacchierate spontanee nei bar di Berlino, dove l’autore vive da diversi anni, e di fatto il libro è uno spaccato delle frustrazioni e delle speranze di una generazione decisa a non lasciarsi più raccontare dagli altri. Trentasettenne ricercatore d’immunologia al Max Planck Institute for Infection Biology della capitale tedesca, Foti vive in prima persona le dinamiche che spingono sempre più giovani adulti italiani, dotati di un’alta formazione, a lasciare l’Italia, spesso senza la prospettiva di tornarvi, almeno nelle intenzioni di partenza. Il saggio, pur mantenendo un tono godibilissimo e ricco di ironia, presenta una serrata analisi sociologica che si pone lo scopo di sfatare falsi miti e di inquadrare il problema nella giusta prospettiva storica e politica, senza vittimismo e con molte proposte per uscire da questa crisi che non si può più sottovalutare: attualmente un italiano su dieci risiede, lavora, paga le tasse, mette su famiglia e costruisce relazioni in un altro paese e il fenomeno è in continuo aumento.

Il primo obiettivo polemico del libro è la retorica della “fuga dei cervelli”, che nasconde la cruda realtà dell’espatrio dietro una patina di eccezionalità, come se l’unico motore dell’emigrazione fosse la ricerca del successo individuale. In questo modo, dice Foti, si minimizza l’impatto che queste scelte di vita, sempre più spesso dettate dalla necessità, hanno sull’esistenza di singoli individui, famiglie e comunità di appartenenza.

Oltre a “cervelli in fuga”, si usano anche altri termini molto ambigui e spesso svuotati di un significato vero e proprio, ad esempio “talenti”, “i migliori”, o “giovani promesse”, ecc. Tutti questi modi di dire, usati per convenzione, hanno spesso l’effetto di attirare le antipatie delle persone rimaste verso quelle andate via, in quanto implicitamente alludono al fatto che quelli rimasti siano meno talentuosi, meno capaci o forse i peggiori. Niente di più sbagliato. Non vanno via i migliori e non rimangono gli scemi.

Ogni persona che se ne va toglie qualcosa alla comunità di provenienza. Infatti, ogni migrante porta con sé non soltanto il proprio cervello: «a emigrare sono le pance, i cuori, le braccia». Sono proprio questi elementi a dettare le ragioni del trasferimento verso territori considerati più ricchi di opportunità non solo lavorative, ma anche, più ampiamente, esistenziali.

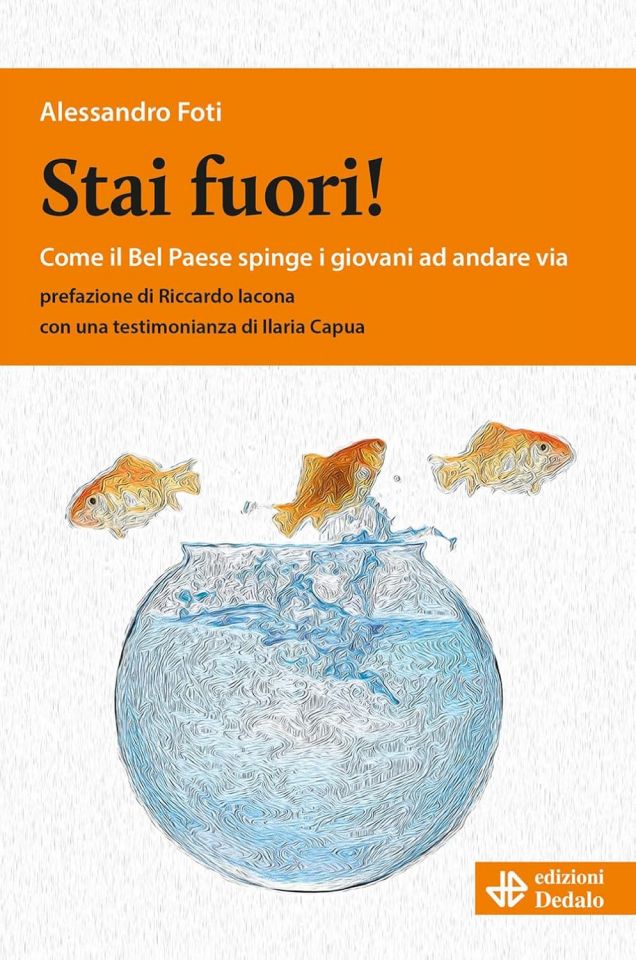

Ci si sposta per lavoro, dunque, ma non solo: si può lasciare l’Italia per tante ragioni, ma le storie individuali intessono una trama coerente e riconoscibile. Sempre più spesso entra in gioco un fattore che si potrebbe riassumere come il generico «desiderio di andare via dall’Italia», dettato da rabbia e frustrazione. Lo suggerisce l’immagine di copertina del libro: tre pesci rossi che saltano fuori dalla boccia piena d’acqua, in ordine sparso. Di certo il dilagare del precariato, la limitazione dei diritti, gli orari di lavoro estenuanti, i salari da fame a fronte di un costo della vita in crescita costante spiegano di per sé buona parte del fenomeno, ma non tutto è riconducibile soltanto all’ambito lavorativo. In gioco ci sono anche prospettive di vita, aspirazioni a trovare un contesto politicamente e socialmente meno asfittico, in cui la creatività delle generazioni più giovani si possa esprimere al di fuori di un sistema sociale paralizzato da scarse possibilità di crescita e raccomandazioni. Un motore potente è insomma la frustrazione di chi vorrebbe partecipare attivamente alla vita della propria comunità, ma se ne vede invece respinto.

Ci si sposta per lavoro, dunque, ma non solo: si può lasciare l’Italia per tante ragioni, ma le storie individuali intessono una trama coerente e riconoscibile. Sempre più spesso entra in gioco un fattore che si potrebbe riassumere come il generico «desiderio di andare via dall’Italia», dettato da rabbia e frustrazione. Lo suggerisce l’immagine di copertina del libro: tre pesci rossi che saltano fuori dalla boccia piena d’acqua, in ordine sparso. Di certo il dilagare del precariato, la limitazione dei diritti, gli orari di lavoro estenuanti, i salari da fame a fronte di un costo della vita in crescita costante spiegano di per sé buona parte del fenomeno, ma non tutto è riconducibile soltanto all’ambito lavorativo. In gioco ci sono anche prospettive di vita, aspirazioni a trovare un contesto politicamente e socialmente meno asfittico, in cui la creatività delle generazioni più giovani si possa esprimere al di fuori di un sistema sociale paralizzato da scarse possibilità di crescita e raccomandazioni. Un motore potente è insomma la frustrazione di chi vorrebbe partecipare attivamente alla vita della propria comunità, ma se ne vede invece respinto.

Che il dato economico non basti a spiegare l’emigrazione di massa è dimostrato anche da un’importante differenza rispetto alla precedente ondata migratoria. Fino alla fine degli anni Settanta, si spostavano all’estero principalmente lavoratori poco istruiti, che vi si recavano per riuscire a sostenere con i loro sacrifici le famiglie e le comunità di provenienza. Chi se ne va oggi, a fronte di una formazione avanzata, non trova un percorso costellato di successi, nonostante la retorica celebrativa delle qualità italiane lasci intendere il contrario: «È un falso mito quello dell’italiano che va all’estero e fa faville. Spesso infatti non fa un bel niente, anzi deve tornarsene indietro o farsi mandare un supporto finanziario dalla famiglia di origine dall’Italia».

È un falso mito quello dell’italiano che va all’estero e fa faville. Spesso infatti non fa un bel niente

Insomma, chi se ne va a volte lo fa anche a fronte di perdite economiche, senza produrre nessun beneficio per il paese di partenza. A ciò si aggiunge che chi espatria lascia dietro di sé un vuoto che non viene colmato da nessuno. Per quanto il mondo globalizzato e la struttura sempre più precarizzata del mercato del lavoro incentivino gli spostamenti internazionali, l’Italia presenta una caratteristica pressoché unica tra i paesi a economia più sviluppata, ovvero lo squilibrio tra chi se ne va e chi arriva. Il saldo è impietosamente negativo. In altre parole: l’Italia esporta cittadine e cittadini formati, ma non ne importa alcuno dall’estero. Alla faccia dell’invasione e della sostituzione etnica, sottolinea sarcasticamente l’autore.

Possibile che nessuno si preoccupi del problema, che altri paesi hanno affrontato con impegno? La boutade berlusconiana del 2010 – «Perché dobbiamo pagare uno scienziato, quando facciamo le scarpe migliori del mondo?» – sembra riflettere la posizione della classe dirigente italiana, che si è contraddistinta da allora per la sua inerzia. Alla luce della storia nazionale, ben ricostruita nel saggio, sorge il sospetto che la vecchia “dottrina Crispi” non sia mai passata di moda: alla fine dell’Ottocento l’espatrio dei giovani, soprattutto dal mezzogiorno, era incoraggiato per evitare il conflitto sociale e spostare altrove problemi potenzialmente esplosivi in patria. Peccato che, come Foti dimostra, questi problemi esploderanno comunque in altra forma, e il conto sarà salato. C’è da chiedersi come si porrà rimedio, ad esempio, alla bolla pensionistica in un paese di anziani, in cui una parte consistente della forza lavoro espatria e il resto ha a malapena il denaro per sopravvivere in forme contrattuali che non garantiscono continuità né entrate fisse: chi pagherà le tasse necessarie a sostenere lo stato sociale?

Foti propone di cercare di capire come si possano costruire nuove forme di organizzazione orizzontale, recuperare rappresentanza politica e fare comunità

Nonostante il quadro sia piuttosto fosco, ci sono anche delle opportunità da cogliere in questa crisi. Non ci si può aspettare che la soluzione, almeno per il momento, venga dall’alto, perché i giovani sono pochi, in numero sempre maggiore vivono all’estero e comunque non portano voti. Foti propone pertanto di invertire la prospettiva, per cercare di capire come le generazioni interessate dal problema possano costruire nuove forme di organizzazione orizzontale, recuperare rappresentanza politica e fare comunità. L’impresa non è semplice. Gioca a sfavore dei giovani «un sistema sociale che li schiaccia e spinge verso precarietà e insicurezza, sia economica che relazionale». Insomma, l’esclusione dai circuiti decisionali e l’isolamento alimentano l’impotenza di una generazione che fatica a prendere la parola nella società. Eppure il bagaglio di esperienze, istruzione e capacità critica accumulato durante l’espatrio spinge all’azione. Qualche ispirazione può giungere da chi ha vissuto le sfide proprie di un’altra epoca e ha cercato di trasmetterle a chi è venuto dopo, come Goffredo Fofi.

“Resistere, studiare, fare rete e rompere i coglioni”. Sante parole. Con questi “quattro comandamenti”, Fofi intende, credo, che i giovani dovrebbero organizzarsi, in maniera intelligente e ragionata, per discutere temi e proporre alternative alle molte crisi e ingiustizie che affliggono la nostra realtà. Si tratta di un appello all’attivismo [...]. È importante creare reti di persone che conoscono quello di cui parlano e condividono idee simili su come cambiare questa nostra società, con partecipazione e attività pratiche.

Il primo passo, dunque, è riflettere e confrontarsi. Ciò significa innanzitutto capire che cosa sta succedendo, senza prestare fede alle descrizioni invalse nei media e nella retorica dominante. Se si va oltre il mito dell’affermazione a tutti i costi dell’individuo, anche a scapito della sua comunità di provenienza, si riesce a vedere che tante persone si trovano nella medesima situazione di confusione sul da farsi, ma hanno ugualmente il desiderio di impegnarsi per imprimere un cambiamento.

Le nuove generazioni, seppure marginalizzate, possono contare su due strumenti non banali a loro vantaggio: la consapevolezza e l’istruzione. Ci vorrà del tempo, non sappiamo quanto, ma almeno possiamo decidere di impiegarlo bene. Rispetto all’indifferenza e all’incompetenza di tanta parte della classe dirigente, comprendere «ciò che vogliamo diventare» è già di per sé il seme di un cambio di paradigma. Quello che ci manca ancora è la capacità di organizzarci per incidere nella società che ci ha messi alla porta. Questo ci diciamo nelle chiacchierate tra espatriati a Berlino quando, di fronte alla domanda su che cosa possiamo fare concretamente, il discorso si arresta. Lì rimaniamo sospesi, smarriti, eppure forse in questo silenzio sta l’inizio di tutto. Quando i locali chiudono, ci disseminiamo per i quartieri della metropoli, membri di questa strana comunità di isolati nostro malgrado. Domani torneremo ancora a parlare tra noi, con la voglia crescente di passare all’azione e di pensarci un po’ meno soli.

In copertina e nell’articolo immagini dalla serie tv Boris

Commenta