Cara Luna

Viaggi e miraggi lunari dell'uomo fra razzi e letteratura

«Cara Luna, tu hai a sapere che io sono di grossa pasta e di cervello tondo; e non è maraviglia che gli uomini m’ingannino facilmente. Ma io ti so dire che se i tuoi non si curano di conquistarti, tu non fosti però sempre senza pericolo: perché in diversi tempi, molte persone di quaggiù si posero in animo di conquistarti esse; e a quest’effetto fecero molte preparazioni. Se non che, salite in luoghi altissimi, e levandosi sulle punte de’ piedi, e stendendo le braccia, non ti poterono arrivare». Così parla, rivolgendosi al proprio satellite in un momento di noia, la Terra delle Operette morali di Giacomo Leopardi, datate 1827. Il gobbo recanatese non poteva immaginare che solo centoquaranta anni dopo, esattamente il 20 luglio 1969, due yankee alti e biondi di nome Neil Armstrong e Buzz Aldrin, battendo sul tempo gli astronauti dell’URSS, la Luna l’avrebbero raggiunta per davvero. Non levati sulle punte dei piedi né con le braccia protese al cielo, ma lanciati in orbita da un razzo multistadio a combustibile liquido battezzato Saturn V. Prima di questa «passeggiata prosaica e un po’ stupida degli americani sulla luna», come la definisce Pasolini in un articolo del 9 agosto, una simile impresa, frustrante nella realtà per l’insufficienza della tecnica, era sempre stata dominio dei poeti e dei letterati, gli unici in grado di realizzare programmi spaziali in assenza di cherosene.

Corpo celeste in ciclica danza con la Terra, la Luna ci guarda da sempre enigmatica e serena. La sua luce ha la proprietà di imprimere sul mondo solare dell’evidenza, della prosa potremmo dire, l’effetto di un vetro distorcente, capace di sospendere oggetti e superfici in una dimensione che ne rivela in naturalezza aspetti straordinari. Per questo, come oggetto principe del vago e dell’indefinito, chiavi del piacere leopardiano, è elemento dall’elevato potenziale immaginifico: il cortocircuito fra ciò che è lontano e vicino, anzi dentro, allo stesso tempo, la sfuggente e tremolante fissità di quel che non si vede bene, uniti all’attrazione per l’altra faccia delle cose, per l’oscurità, per l’inconfessato.

Investito dall’immagine anomala della Luna piena, il licantropo al suo stato umano, cioè nella sua forma ordinaria, ne viene assorbito per ripiombare sulla Terra coperto di peli

È il plenilunio, nella tradizione folcloristica e poi horror, a rivelare la natura ferina dell’uomo affetto da licantropia. Investito dall’immagine anomala della Luna piena, il licantropo al suo stato umano, cioè nella sua forma ordinaria, ne viene assorbito per ripiombare sulla Terra coperto di peli, dotato di una forza sovrumana e con tutte le attitudini di un animale. Comprese quelle più pericolose. Dalla pellicola lunare ottiene l’abilità nella caccia, l’astuzia, la potenza, la velocità, e insieme l’imprevedibilità, l’aggressività, l’estraneità a qualsiasi logica sociale: tutto ciò che desidera e tutto ciò di cui ha paura. È una delle tante forme prodotte dalla cultura popolare, abilissima nella figurazione oggettiva, e sorprendentemente poco sentimentale, di desideri e dinamiche collettive (direi, con azzardo, il pessoano «sentire con l’immaginazione» e non con il cuore) – forme diventate per buona parte, in epoca medievale, efficaci luoghi del demoniaco. Attorno alle fasi lunari si articolano anche gli Esbat, rituali religiosi pagani dedicati al culto della femminilità rappresentata dalla Dea lunare, già destinata a produrre, nella codificazione inquisitoria, la visione di creature stregonesche in sella a scope volanti. «Credo», dice Italo Calvino parlando di streghe nelle sue Lezioni americane, «che sia una costante antropologica questo nesso tra levitazione desiderata e privazione sofferta. È questo dispositivo antropologico che la letteratura perpetua». Qui forse l’origine della smania lunare, che prima di diventare «corsa» della tecnica è stata soprattutto desiderio popolare di leggerezza, di levità. Una via per chiedere al cielo di restituirci un’immagine di noi, qualunque essa sia, che ci dia le prove prima della nostra esistenza, poi della nostra umanità. Anche a costo di rientrare a casa con degli orecchi da canidi.

Ma i nostri passaggi sulla Luna hanno lasciato i loro segni, anche più profondi della suola di Armstrong. Ecco quindi spiegata la presenza di un volto, si potrebbe dire triste, coi crateri mutati in grandi occhi e bocca e naso imbronciati. Una leggenda medievale, per giustificare quegli stessi crateri, narra che Caino, condannato da Dio ad errare senza meta dopo l’uccisione del fratello, arrivò fino alla Luna e lì rimase arpionato alla superficie con un fascio di rovi legato alla schiena. Ne dà conferma Dante, nel Canto XX dell’Inferno, quando si esprime con «Caino e gli stecchi» per indicare il satellite. Di qui l’antica filastrocca infantile, meno severa dell’universo dantesco, che assolve Caino in versione culinaria:

Ma i nostri passaggi sulla Luna hanno lasciato i loro segni, anche più profondi della suola di Armstrong. Ecco quindi spiegata la presenza di un volto, si potrebbe dire triste, coi crateri mutati in grandi occhi e bocca e naso imbronciati. Una leggenda medievale, per giustificare quegli stessi crateri, narra che Caino, condannato da Dio ad errare senza meta dopo l’uccisione del fratello, arrivò fino alla Luna e lì rimase arpionato alla superficie con un fascio di rovi legato alla schiena. Ne dà conferma Dante, nel Canto XX dell’Inferno, quando si esprime con «Caino e gli stecchi» per indicare il satellite. Di qui l’antica filastrocca infantile, meno severa dell’universo dantesco, che assolve Caino in versione culinaria:

Vedo la luna, vedo le stelle

Vedo Caino che fa le frittelle

Vedo la tavola apparecchiata

Vedo Caino che fa la frittata.

Sulla stessa modulazione gastronomica il coniglio gigante che giapponesi e cinesi vedrebbero disteso sulla Luna intento a cucinare un mochi, tipica tortina di riso. Raggiungere un simile paradiso non poteva che essere, nella storia della figurazione, un’invincibile lusinga. Non si stupisca dunque il governo americano se il primo vero cosmonauta, sbarcato sul suolo lunare con un budget decisamente inferiore ai 25 miliardi di dollari investiti nel programma Apollo, risale a ben prima degli anni ’60. Visse nel II secolo d.C. e si chiamava Luciano di Samosata, autore di Storie vere totalmente inventate. La rampa di lancio della sua navicella è il mare, dal quale un giorno, poco dopo aver lasciato l’isola delle seducenti donne-grappolo, una potentissima raffica di vento invola l’imbarcazione verso il cielo. Dopo un viaggio di sette giorni, contro i quattro di Armstrong ed Aldrin, lui e i suoi compagni approdano su quella che appare loro come un’isola luminosa nel buio: è Lei. Fanno qui la loro comparsa nella storia della letteratura i seleniti, gli immaginari abitanti della Luna. Hanno caratteristiche bizzarrissime. Mangiano principalmente ranocchi, partoriscono non dal ventre ma dal polpaccio, hanno un solo dito ciascuno e aborriscono i chiomati: preferiscono i calvi. Il loro sudore è latte da cui traggono formaggi, e hanno una specie particolare di occhi levatoi, ovvero indossabili a piacimento quando abbiano interesse a vedere qualcosa. Eppure non si potrebbero mai dire mostruosi. La cifra della loro eccezionalità si gioca in elementi a noi familiari, o meglio nella provocazione di quegli elementi: sempre di gambe, ventri, polpacci, capelli sono dotati, solo mischiati e alterati nelle loro funzioni. Qui i riflessi lunari, che assorbono gli uomini e li restituiscono scompigliati sulle pagine in bizzarri esseri antropomorfi, non sono più esiti popolari di un disagio o un desiderio, ma eminentemente letterari, poetici risultati di un atto individuale e intenzionale. Ovvero, creazioni. Luciano di Samosata conta, camminando sul suolo lunare, di accedere a un universo negativo, cioè contrario, e di farne la chiave di una originalissima satira letteraria. Con l’esasperazione delle sue figure, distorsioni delle nostre, traccia il disegno di una storia che non è stata ma ben poteva essere, con creature e paesaggi che non esistono soltanto per sfortuna, e in un punto del cielo fisicamente irraggiungibile, ma solo per un caso della gravità. Il mondo si specchia in una sua possibilità irrisolta e ne ride. Forse con inquietudine, ma con in mano la prova di sé.

Ancora nel dialogo leopardiano fra Terra e Luna, il nostro pianeta – il nostro ingenuo pianeta antropomaniaco – chiede alla sua interlocutrice se sia vero che su di lei si depositi tutto ciò che gli uomini perdono: «l’amor patrio, la virtù, la magnanimità, la rettitudine», il senno. Non può credere la Terra che tutte le buone cose che vede deludere e smarrire dagli uomini, come osserva il crucciato Giacomo nel suo Ottocento, si perdano nello spazio siderale, slacciate così senza poterle recuperare. Devono essere tutte raccolte sulla Luna. Così, se non possiamo riprendercele, almeno da qui possiamo vederle, ricordarle. La Luna di Leopardi lo nega. Ma era stato Ludovico Ariosto, trecento anni prima, a esprimere in versi quest’idea nel suo Orlando furioso. Non essendosi arreso alla sperpero cosmico delle bellezze illusorie o precarie, delle ricchezze antiche, dei sogni infranti, degli amori perduti o disattesi (in definitiva, di tutte quelle cose che animano la nostra esistenza e che perdiamo «o per nostro diffetto, / o per colpa di tempo o di Fortuna»), li aveva tutti raccolti in seno a due montagne lunari. A farne esperienza letteraria il paladino Astolfo, impiegato dal poeta nell’operazione di recupero del senno di Orlando folle d’amore. Arrivato sulla Luna a bordo del carro di Elia, sgomita fra «le lacrime e i sospiri degli amanti», fra i «vani disegni che non han mai loco», tanti da essere ingombranti, fra le «corone antiche» degli Assiri, dei Persi, dei Greci, testimonianze di un antico splendore ora disgraziato; e ancora vede i «mal seguiti amori» che hanno forme di «nodi d’oro e di gemmati ceppi», una montagna di fiori – un tempo profumati, ora maleodoranti –, e bellezze di donne in gran quantità, sotto forma di pania, sostanza vischiosa utilizzata per catturare gli uccelli. C’è, insomma, tutto ciò che perdiamo e di cui sentiamo il bisogno. Solo una cosa manca: la pazzia, «che sta qua giù, né se ne parte mai». Di conseguenza, ciò di cui quel vasto magazzino abbonda è il senno, raccolto in ampolle di varia misura e capacità. Su ognuna di questa è scritto il nome del suo proprietario, avendolo perso ciascuno a modo suo:

Ancora nel dialogo leopardiano fra Terra e Luna, il nostro pianeta – il nostro ingenuo pianeta antropomaniaco – chiede alla sua interlocutrice se sia vero che su di lei si depositi tutto ciò che gli uomini perdono: «l’amor patrio, la virtù, la magnanimità, la rettitudine», il senno. Non può credere la Terra che tutte le buone cose che vede deludere e smarrire dagli uomini, come osserva il crucciato Giacomo nel suo Ottocento, si perdano nello spazio siderale, slacciate così senza poterle recuperare. Devono essere tutte raccolte sulla Luna. Così, se non possiamo riprendercele, almeno da qui possiamo vederle, ricordarle. La Luna di Leopardi lo nega. Ma era stato Ludovico Ariosto, trecento anni prima, a esprimere in versi quest’idea nel suo Orlando furioso. Non essendosi arreso alla sperpero cosmico delle bellezze illusorie o precarie, delle ricchezze antiche, dei sogni infranti, degli amori perduti o disattesi (in definitiva, di tutte quelle cose che animano la nostra esistenza e che perdiamo «o per nostro diffetto, / o per colpa di tempo o di Fortuna»), li aveva tutti raccolti in seno a due montagne lunari. A farne esperienza letteraria il paladino Astolfo, impiegato dal poeta nell’operazione di recupero del senno di Orlando folle d’amore. Arrivato sulla Luna a bordo del carro di Elia, sgomita fra «le lacrime e i sospiri degli amanti», fra i «vani disegni che non han mai loco», tanti da essere ingombranti, fra le «corone antiche» degli Assiri, dei Persi, dei Greci, testimonianze di un antico splendore ora disgraziato; e ancora vede i «mal seguiti amori» che hanno forme di «nodi d’oro e di gemmati ceppi», una montagna di fiori – un tempo profumati, ora maleodoranti –, e bellezze di donne in gran quantità, sotto forma di pania, sostanza vischiosa utilizzata per catturare gli uccelli. C’è, insomma, tutto ciò che perdiamo e di cui sentiamo il bisogno. Solo una cosa manca: la pazzia, «che sta qua giù, né se ne parte mai». Di conseguenza, ciò di cui quel vasto magazzino abbonda è il senno, raccolto in ampolle di varia misura e capacità. Su ognuna di questa è scritto il nome del suo proprietario, avendolo perso ciascuno a modo suo:

Altri in amar lo perde, altri in onori,

altri in cercar, scorrendo il mar, le ricchezze;

altri ne le speranze de’ signori,

altri dietro alle magiche sciocchezze;

altri in gemme, altri in opre di pittori,

et altri in altro che più d’altro aprezze.

Di sofisti e d’astrologhi raccolto,

e di poeti ancor ve n’era molto.

Infine Astolfo trova quella con su scritto «Senno di Orlando». Al paladino lo aveva tolto la scoperta improvvisa del tradimento di Angelica, da lui follemente amata, con Medoro. Lo shock lo aveva paralizzato sull’erba per tre giorni e tre notti. Al quarto, attratto dalla Luna, il suo senno era già evaporato, lasciandolo folle e «furioso». Se non diventa un lupo mannaro, poco ci manca: spogliatosi della propria armatura e rimasto totalmente ignudo, se ne va per campi e boschi sradicando alberi con le sole mani; incrociando due boscaioli impertinenti con un somaro, questo lo afferra per una zampa lanciandolo in cima a una collina, e quelli li straccia in due come pezzi di carta. La sua metamorfosi si fa ormai evidente quando Angelica, incontrandolo per caso sulla spiaggia di Tarragona, non lo riconosce: la sua pelle, sempre esposta al vento e al sole, si è annerita, la sua faccia si è fatta magra (incavandogli quasi interamente gli occhi), tutta inquinata da sozzi e incolti peli. Neanche il paladino di Carlo Magno è sfuggito all’influsso magico della luce lunare.

Si può dire che sia stata la Luna a guardarci. Lei a sognarci e contaminarci, come una Circe o un Dr. Moreau nel suo laboratorio

Quando abbiamo alzato lo sguardo verso il cielo, con o senza la penna, sempre ne abbiamo ricavato un’immagine, per quanto distorta, di noi: che fosse il lupo mannaro della cultura popolare, il selenita di Luciano, l’Orlando impazzito di Ariosto. Si può dire che sia stata la Luna a guardarci, non noi. Lei a sognarci e contaminarci, come una Circe o un Dr. Moreau nel suo laboratorio. Galileo, uomo di scienza più avvezzo ad osservare che ad essere osservato, ribalta la prospettiva con un’azione bellica rivoluzionaria: bombardando la Luna. Non con mine o granate, ma con un modesto strumento olandese da lui perfezionato, costituito da un tubo di piombo cui si applicano lenti di varia misura: il «cannocchiale», ovvero un cannone in grado di lanciare l’occhio a distanze inimmaginabili, permettendo di vedere gli oggetti fino a «quasi mille volte più grandi e più di trenta volte più vicini». Galileo è il primo uomo a guardare la Luna. E ne annota le prime considerazioni nel suo Sidereus nuncius del 1610. Rileva che «non è affatto liscia, uniforme e di sfericità esattissima, come di essa Luna e degli altri corpi celesti una numerosa schiera di filosofi ha ritenuto, ma al contrario, diseguale, scabra, piena di cavità e di sporgenze». Le grandi macchie (gran problema per Aristotele, convinto della perfezione dei corpi celesti), che prima di allora erano considerate effetti ottici di varia natura, assumono ora nello sguardo di Galileo dei connotati scientifici, esatti: non più occhi, Caini o conigli giganti, ma crateri, montagne, elementi concreti e oggettivamente misurabili. Come nel celebre fotogramma del film di Méliès Viaggio nella Luna ispirato al romanzo di Jules Verne, il volto della Luna viene trafitto da un oggetto estraneo, un proiettile che arriva freddo a imporre una misura. E non è l’Apollo 11, ma l’occhio di un fisico pisano.

È dunque la fine della poesia lunare, come si temette anche nel ’69? Innegabilmente la tecnica, ogni volta che avanza, sottrae alla poesia un brandello d’illusione. Ne fa prosa. Ma è il suo mestiere. Se un poeta si lamenta perché gli si tolgono gli oggetti poetabili forse non è un vero poeta, ma un feticista. Interrogato a proposito Eugenio Montale, in un articolo sul Corriere della Sera del 17 luglio 1969 (a tre giorni dell’allunaggio), rassicura i preoccupati: la Luna, scrive, «potrà ancora suggerire ai poeti le immagini della falce, del corno, del velo, dello specchio oscurato; e dalle varie fasi delle lunazioni i pescatori, gli aruspici e i viaggiatori sedentari potranno trarre presagi, augurî e tutto un vasto repertorio di ciò che in altri tempi fu detto poesia».

1967. Il programma Apollo è cominciato da sei anni e la Luna, ormai già raggiunta da sonde e ridotta a prova di forza tra due superpotenze, non è mai stata così solida. Eppure in quello stesso anno, nella penna di un narratore italiano, è potuta colare tutta addosso alla Terra. Italo Calvino pubblica la raccolta di racconti Ti con zero: lì si narrano le storie fantastiche di una singolarissima genesi del mondo, in tutto diversa da quella che conosciamo, testimoniata dagli occhi del misterioso e impronunciabile protagonista Qfwfq. Immerso in una paradossale dimensione primitiva in cui le cose naturali sono la plastica, il nylon e le resine sintetiche, e le cui uniche luci notturne emanano da stelle e lampioni, assiste al fenomeno eccezionale dell’avvicinarsi di un corpo sferico sconosciuto e luminoso nel cielo. È la Luna, ma lui non la conosce. Ricorda: «la vidi […] che prendeva forma, una forma non ben definibile perché i contorni non erano abbastanza precisi per delimitare una figura regolare, insomma vidi che diventava una cosa». Allora corre a mettere l’occhio su un telescopio e la osserva con la febbre e il timoroso stupore di un primo uomo. E primo uomo lo è veramente. Il suo occhio è quello di Galileo. Poi, nella lotta di gravità alla quale la vicinanza costringe Terra e Luna, questa comincia a sfaldarsi in enormi lingue collose che gocciolano sulla Terra fino a ricoprirla interamente, devastando ogni residuo artificiale e sozzandola con la natura che vediamo oggi. Ecco dunque come sono nati i continenti sotto di noi. E fra questi deserti e questi mari ci specchiamo, noi seleniti, noi astronauti, da sempre già col piede sulla lontana Luna.

1967. Il programma Apollo è cominciato da sei anni e la Luna, ormai già raggiunta da sonde e ridotta a prova di forza tra due superpotenze, non è mai stata così solida. Eppure in quello stesso anno, nella penna di un narratore italiano, è potuta colare tutta addosso alla Terra. Italo Calvino pubblica la raccolta di racconti Ti con zero: lì si narrano le storie fantastiche di una singolarissima genesi del mondo, in tutto diversa da quella che conosciamo, testimoniata dagli occhi del misterioso e impronunciabile protagonista Qfwfq. Immerso in una paradossale dimensione primitiva in cui le cose naturali sono la plastica, il nylon e le resine sintetiche, e le cui uniche luci notturne emanano da stelle e lampioni, assiste al fenomeno eccezionale dell’avvicinarsi di un corpo sferico sconosciuto e luminoso nel cielo. È la Luna, ma lui non la conosce. Ricorda: «la vidi […] che prendeva forma, una forma non ben definibile perché i contorni non erano abbastanza precisi per delimitare una figura regolare, insomma vidi che diventava una cosa». Allora corre a mettere l’occhio su un telescopio e la osserva con la febbre e il timoroso stupore di un primo uomo. E primo uomo lo è veramente. Il suo occhio è quello di Galileo. Poi, nella lotta di gravità alla quale la vicinanza costringe Terra e Luna, questa comincia a sfaldarsi in enormi lingue collose che gocciolano sulla Terra fino a ricoprirla interamente, devastando ogni residuo artificiale e sozzandola con la natura che vediamo oggi. Ecco dunque come sono nati i continenti sotto di noi. E fra questi deserti e questi mari ci specchiamo, noi seleniti, noi astronauti, da sempre già col piede sulla lontana Luna.

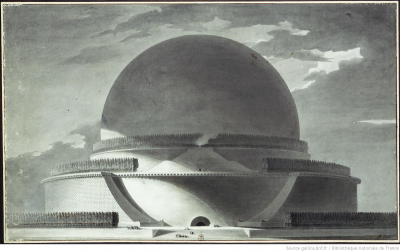

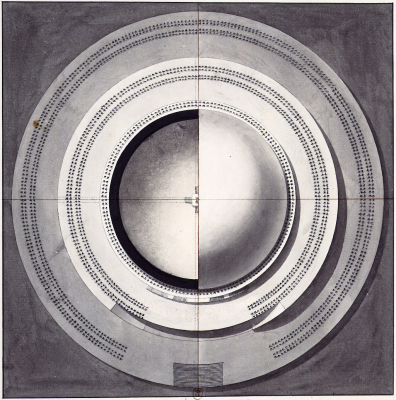

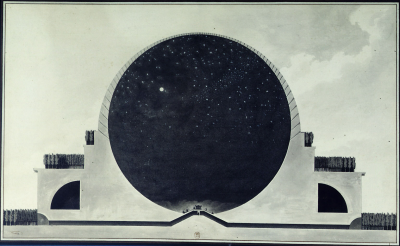

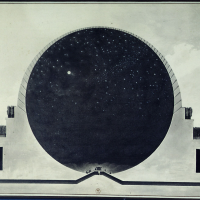

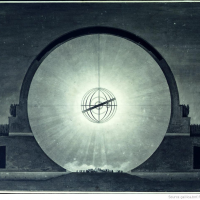

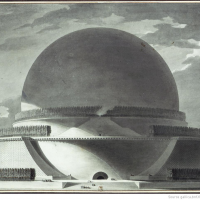

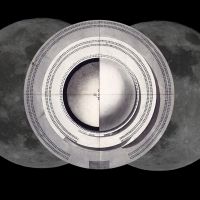

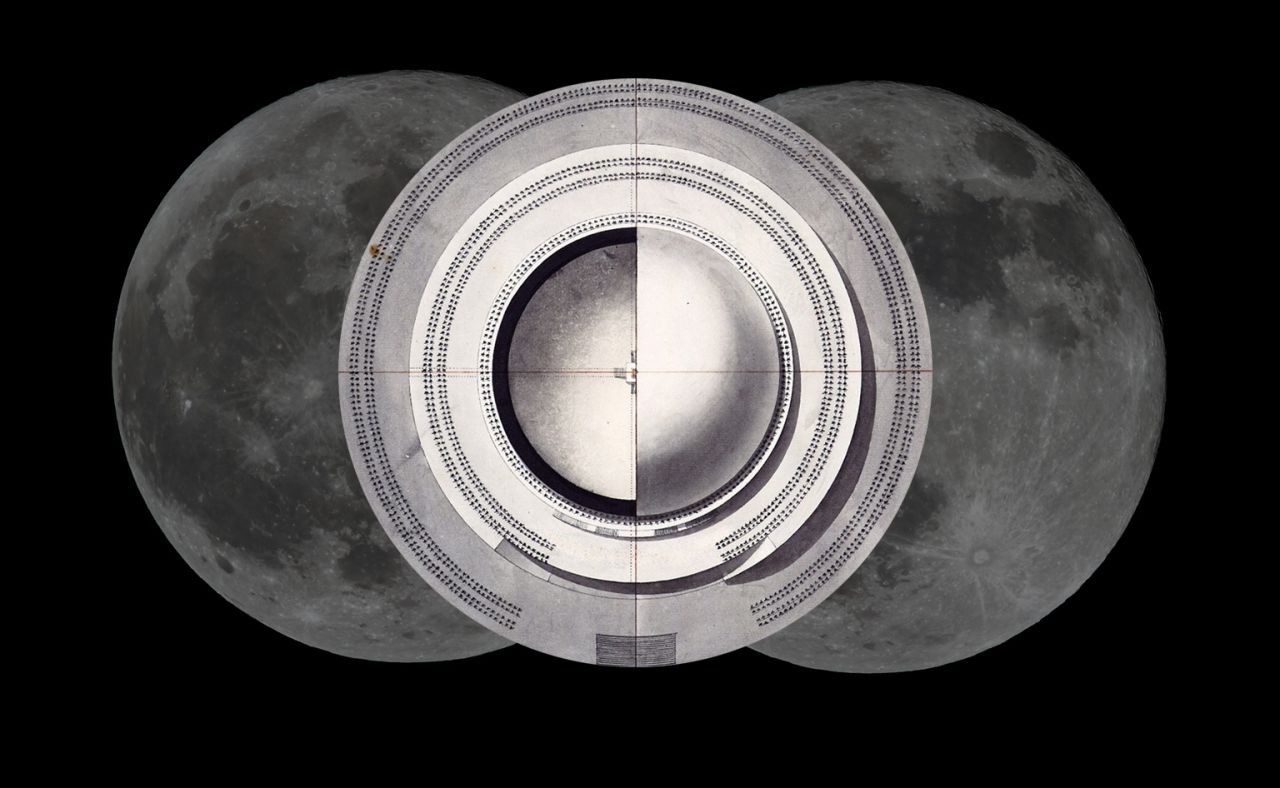

Nelle immagini, il progetto per il mausoleo di Newton disegnato dall'architetto francese Étienne-Louis Boullée

Pubblicato su L'Eco del Nulla N.3, "Indagini e ricerche", Autunno 2015

Acquistabile online su Diogene Multimedia

Galleria

Commenta