Faccia a faccia con Macbeth

Gli sguardi shakespeariani di Kurzel e Joel Coen tra naturalismo vivace e bianco e nero teatrale

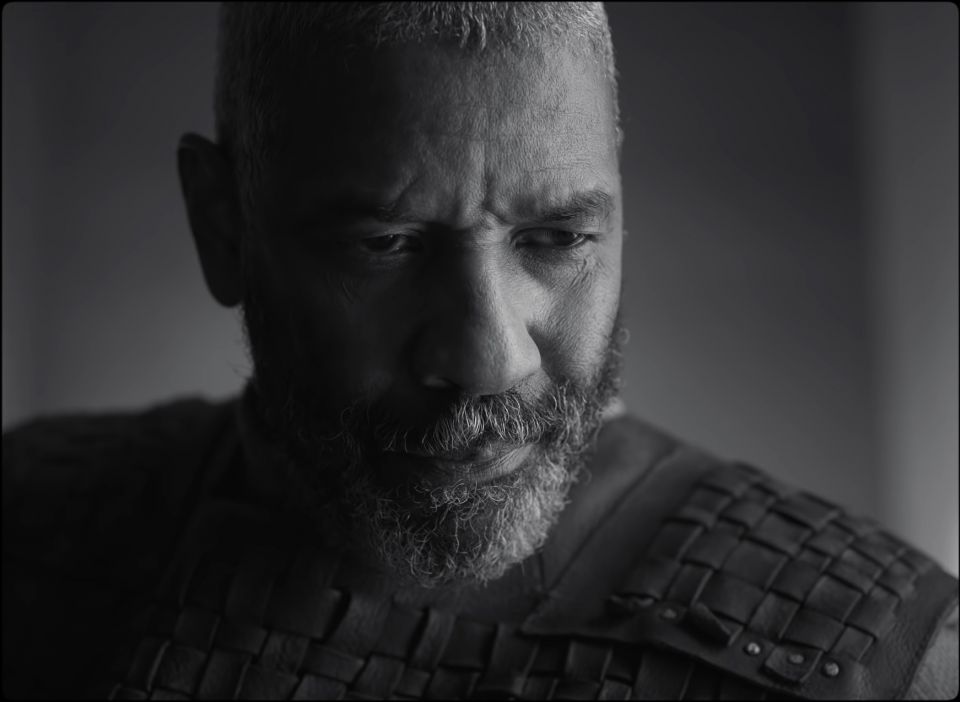

Dalla nascita del cinema, tanti grandi autori hanno contribuito a plasmare l’immaginario filmico di Macbeth, la più breve – ma non per questo meno complessa – tra le tragedie shakespeariane. Alla pellicola girata con pochi spiccioli di Orson Welles nel 1948, si aggiungono i famosi adattamenti di Akira Kurosawa (1957), Roman Polanski (1971) e Béla Tarr (1982), senza contare le sterminate realizzazioni televisive, anche registrate in teatro, che hanno messo in scena la tragedia del regicida scozzese e di sua moglie; tralasciandone tante che sarebbero comunque degne di nota, basti citare l’acclamata, e ancora studiata, intensa interpretazione della coppia composta da Ian Mckellen e Judy Dench nel 1979 o la resa live al National Theatre di Londra nel 2013 di e con Kenneth Branagh, la cui dedizione nei confronti delle opere del drammaturgo inglese è rintracciabile in una grossa fetta della sua carriera. Questo immaginario appare però alla stregua di un universo ancora in espansione, come dimostra l’uscita di ben altri due adattamenti cinematografici del testo nel giro dell’ultimo decennio: il Macbeth del regista australiano Justin Kurzel con Michael Fassbender e Marion Cotillard nei panni di Macbeth e Lady Macbeth, uscito nel 2015, e il Macbeth diretto da Joel Coen – la prima volta alla regia senza il fratello al suo fianco – con Denzel Washington e Frances McDormand, uscito a gennaio 2022 su Apple TV+. Alla luce di precedenti così illustri, la sfida sottintesa a cui questi film cercano di tenere testa è data dal loro potenziale apporto all’immaginario filmico già costruito della tragedia, su cosa sia stato possibile riplasmare, in quali interstizi dell’opera sia stato necessario inserirsi per portare alla luce ciò che, forse, ancora era nascosto, di un testo che nei secoli è stato studiato al microscopio, da ogni angolo e prospettiva.

Macbeth, che narra la storia dell’assassinio del re di Scozia Duncan da parte di Macbeth e consorte e la successiva discesa nelle tenebre della coppia fino alla loro morte, fu scritta nei primi anni del Seicento dopo Amleto e Otello, ed è stata definita spesso dai critici come una tragedia dell’ambizione e della dannazione, un’opera in cui Shakespeare mostra come il male lavora sottopelle, quali sono gli impulsi che portano all’omicidio così da soddisfare la brama di potere. Ma l’umanità del personaggio è ciò che più colpisce: si riesce ad entrare più in empatia con Macbeth che non con Riccardo III, i cui oscuri intenti si riconoscono sin da quando entra in scena, poiché del regicida scozzese e di sua moglie si mostrano non solo i crimini ma anche le paure, i sensi di colpa – si pensi alla scena del sonnambulismo di Lady Macbeth prima del suo suicidio –, le contraddizioni che permeano i loro caratteri, facendoli diventare due figure prismatiche e complesse, come sono quasi tutti i personaggi dell’opera shakespeariana, come siamo noi.

Macbeth, che narra la storia dell’assassinio del re di Scozia Duncan da parte di Macbeth e consorte e la successiva discesa nelle tenebre della coppia fino alla loro morte, fu scritta nei primi anni del Seicento dopo Amleto e Otello, ed è stata definita spesso dai critici come una tragedia dell’ambizione e della dannazione, un’opera in cui Shakespeare mostra come il male lavora sottopelle, quali sono gli impulsi che portano all’omicidio così da soddisfare la brama di potere. Ma l’umanità del personaggio è ciò che più colpisce: si riesce ad entrare più in empatia con Macbeth che non con Riccardo III, i cui oscuri intenti si riconoscono sin da quando entra in scena, poiché del regicida scozzese e di sua moglie si mostrano non solo i crimini ma anche le paure, i sensi di colpa – si pensi alla scena del sonnambulismo di Lady Macbeth prima del suo suicidio –, le contraddizioni che permeano i loro caratteri, facendoli diventare due figure prismatiche e complesse, come sono quasi tutti i personaggi dell’opera shakespeariana, come siamo noi.

In Macbeth l’antitesi sorregge l’intera opera: «Il bello è brutto e il brutto è bello», sono le parole che le streghe enunciano in apertura e che sin da subito ne stabiliscono il tono e l’atmosfera, soprannaturale e a tratti surreale

Accanto al crimine, le paure; accanto all’assassinio, i sensi di colpa; accanto al giorno, la notte: Macbeth è, infatti, la più notturna delle tragedie del drammaturgo inglese, dove tutti questi elementi oppositivi non sono messi in contrasto ma stanno invece sullo stesso piano coesistendo, e questa compresenza trova riscontro sul piano stilistico nell’uso dell’antitesi, figura retorica che sorregge l’intera opera: «Il bello è brutto e il brutto è bello, tra fosche nebbie per l’aria tosca, voliamo», sono le parole che le streghe enunciano in apertura del dramma, e che sin da subito ne stabiliscono il tono e l’atmosfera, soprannaturale e a tratti surreale. La nebbia è un elemento centrale che si rincontra in molti degli adattamenti: sfumando i contorni non si sa più quale sia il confine tra vero e falso, giusto e sbagliato – o se in effetti ci sia davvero un confine, come suggeriscono le parole di Macbeth poco dopo aver sentito la profezia delle streghe, che cominciano già a gettarlo nel dubbio sul da farsi: «I miei pensieri, solo virtuali omicidi, scuotono la mia natura di uomo; funzione e immaginazione si mescolano; e nulla è se non ciò che non è».

Tra la nebbia viene accolto anche il Macbeth di Joel Coen, che cammina con Banquo su una spiaggia deserta. La luce che rimbalza sulla sabbia è di un bianco talmente iridescente da essere accecante, proprio come se fosse notte: il biancore avvolge e priva della vista tanto quanto l’oscurità, a dimostrare ancora una volta quanto elementi in apparenza opposti in realtà si corrispondano, non escludendosi a vicenda ma compenetrandosi. In tal senso, la scelta stilistica di girare il film in bianco e nero riesce in pieno ad essere espressione cinematografica dell’antitesi usata da Shakespeare, sebbene per Coen e il suo direttore della fotografia Bruno Delbonnel, il bianco e nero voleva in primo luogo sancire una distanza netta dalla realtà, suggerendo l’idea di quanto la storia si stia svolgendo in un cronòtopo astratto, più vicina alla dimensione mentale che non materiale dei personaggi – e questa è forse la soluzione più interessante del film, che si discosta maggiormente dai suoi precedenti cinematografici, anche perché, magari senza saperlo, dà credito alla tesi che Harold Bloom sostiene in Macbeth: A dagger of the mind (2019) secondo cui tutte le vicende sanguinose dell’opera accadono poiché prodotte dall’immaginazione profetica di Macbeth, una tesi, quella del critico, forse fin troppo coraggiosa se si guarda solo al testo, ma che invece può essere suggestiva se elaborata all’interno di un contesto visivo che la giustifica, come appunto accade nell’adattamento di Coen.

A sostenere questa visione metafisica, come è metafisica per certi aspetti anche la paura di Macbeth, nel film di Coen i forti contrasti e i giochi di luci e ombre squarciano una scenografia simil-teatrale che rimanda anch’essa all’astrazione: costruzioni irrealistiche e concettuali, che omaggiano tanto De Chirico quanto l’espressionismo tedesco, accompagnati da arredamenti sobri e minimali, ammantano di freddezza aliena l’ambiente in cui si muovono i personaggi, e i soli elementi che vanno a rompere le ricercate e pulite linee prospettiche dell’architettura sono quelli connotati di naturalità e umanità. Il sangue che scorre sulle mani e si sparge per terra, il cui sgocciolio diverrà un battere profondo e echeggiante che si riverbera per gran parte del film, e che solo Macbeth e Lady Macbeth saranno capaci di udire come se la morte stesse già bussando alla loro porta ancor prima della fine del dramma; le foglie che cadono trasportate dal vento dalla foresta di Birnam quando Malcolm, il figlio di Duncan, alla fine reclamerà la corona e attaccherà il castello di Dunsinane dove Macbeth è rinchiuso ad aspettare lo scontro con Macduff, che infine lo ucciderà; i corvi che a più riprese irrompono sulla scena – evidente omaggio agli uccelli hitchcockiani –, simbolo che prima anticipa il crimine e poi suggella la colpa, come già lasciano presagire le parole di Lady Macbeth prima dell’omicidio del re: «Perfino il corvo arrochisce nel gracchiare l’ingresso fatale di Duncan sotto i miei spalti».

L’atmosfera soprannaturale che connota l’intero testo, tra profezie di streghe, apparizioni e fantasmi, trova così pieno sfogo nella visione raffinata e cerebrale immaginata da Coen, a differenza dell’adattamento di Justin Kurzel, la cui messa in scena è invece di tutt’altro segno: sempre in costume ma realista; non in bianco e nero, ma che cerca le figure in controluce mettendole in ombra; più sporca e greve, più fisica e terrigna. Qui le inquadrature panoramiche sui selvaggi paesaggi naturali scozzesi sostituiscono quelle strette e chirurgiche sui pinnacoli creati digitalmente da Coen, e solo brughiere impregnate d’acqua e montagne avvolte dalla nebbia sono i silenti testimoni dello svolgersi del dramma. Un dramma che nel film di Kurzel abbraccia l’umanità dei personaggi interamente, e l’eleva ampliando un tema già presente nel testo ma non approfondito, quello della mancata paternità di Macbeth. Il film, infatti, non si apre subito con il classico incontro tra le tre streghe, ma con una scena che nel testo teatrale non c’è: un funerale, quello del bambino della coppia, un’immagine potente e significativa del denso tono tragico di cui la pellicola vuole vestirsi, dando una direzione precisa alla disperazione con la quale i mancati genitori porteranno avanti i loro intenti omicidi – da qui, definire l’adattamento di Kurzel come un film sull’elaborazione del lutto sembra tutt’altro che eccessivo.

Dalla pianificazione dell’omicidio di Duncan tutte le azioni della coppia volte a raggiungere il potere sono l’illusione della felicità che infine si rivela per ciò che è: una spirale di violenza

Non a caso, e anche qui c’è l’esplorazione di un motivo rintracciato da molti critici, nel film di Kurzel più che in altri adattamenti la pianificazione dell’omicidio di Duncan viene mostrato come un vero e proprio atto di procreazione: i corpi, le mani e i visi dei due amanti si cercano irrefrenabili fino ad unirsi, mentre dalle loro bocche escono parole melliflue e cariche di prospettive angosciose, le stesse che però, in questo frangente di pura complicità, non possono che rinsaldare il loro legame d’amore, tentando di colmare la mancanza del figlio con la generazione di un atto di morte. Così dice Lady Macbeth al marito: «Io ho allattato, conosco la dolcezza del bimbo che ti succhia il seno: ma se avessi giurato quel che tu hai giurato, anche nell’attimo in cui mi sorridesse staccherei la mammella dalle sue gengive e gli fracasserei la testa». Parole disturbanti che paradossalmente e anche qui in maniera antitetica solidificano la determinazione di Macbeth che già si stava sfaldando, lasciando come unica soluzione quella di cadere nel buco nero della cupidigia per riempire il vuoto di ciò che entrambi hanno già perso. Da qui in poi, tutte le azioni della coppia volte a raggiungere il potere sono l’illusione della felicità che infine si rivela per ciò che è: una spirale di violenza in cui l’unica cosa che Macbeth riesce a procreare non è vita, ma morte.

Un altro momento in cui la mancata genitorialità prende corpo, nonostante torni con svariati riferimenti durante tutto il film, è la famosa scena del sonnambulismo di Lady Macbeth, quando, tra veglia e sonno, si assiste alla sua confessione, istigata dalla colpa. Qui Kurzel non sceglie di mostrare la donna sonnambula dal punto di vista del medico e della dama di corte che l’assistono – come accade invece nel testo originale e anche in Coen –, ma sceglie di mostrarcela attraverso gli occhi del bambino che la madre ha perso e su cui sta fantasticando ormai in preda alla follia, con lei che gli parla come se il piccolo le stesse di fronte. Anche il tono delle parole che gli rivolge è attraversato da quella pura e amorevole dolcezza che di solito si riserva a un figlio, e che proprio per questo raramente si può riscontrare in altre interpretazioni dove il tema non viene indagato. La battuta infine si chiude con un’esortazione ad andare a dormire («Quello che è fatto non si può disfare. A letto, a letto, a letto») tanto rivolta a sé stessa quanto al bimbo già morto, con l’auspicio sotteso di un sonno profondo, quello da cui non è necessario risvegliarsi, anticipando così gli intenti suicidi di Lady Macbeth.

Un altro momento in cui la mancata genitorialità prende corpo, nonostante torni con svariati riferimenti durante tutto il film, è la famosa scena del sonnambulismo di Lady Macbeth, quando, tra veglia e sonno, si assiste alla sua confessione, istigata dalla colpa. Qui Kurzel non sceglie di mostrare la donna sonnambula dal punto di vista del medico e della dama di corte che l’assistono – come accade invece nel testo originale e anche in Coen –, ma sceglie di mostrarcela attraverso gli occhi del bambino che la madre ha perso e su cui sta fantasticando ormai in preda alla follia, con lei che gli parla come se il piccolo le stesse di fronte. Anche il tono delle parole che gli rivolge è attraversato da quella pura e amorevole dolcezza che di solito si riserva a un figlio, e che proprio per questo raramente si può riscontrare in altre interpretazioni dove il tema non viene indagato. La battuta infine si chiude con un’esortazione ad andare a dormire («Quello che è fatto non si può disfare. A letto, a letto, a letto») tanto rivolta a sé stessa quanto al bimbo già morto, con l’auspicio sotteso di un sonno profondo, quello da cui non è necessario risvegliarsi, anticipando così gli intenti suicidi di Lady Macbeth.

Più tecnico e stilisticamente elaborato Coen, più realista e affettivo Kurzel: i due adattamenti esercitano una pressione diversa su svariati aspetti dell’opera, e ne elaborano le tematiche con intenti e approcci differenti, riuscendo così ad arricchire l’immaginario filmico della tragedia senza tradirne lo spirito e il senso profondo. Sulla questione della paternità, ad esempio, Coen addirittura si è riservato di cambiare, come racconta in un’intervista al Guardian, la frase originale che Macbeth rivolge alla moglie: da «Solo maschi può generare la tua tempra» con il verbo al passato a «Solo maschi avrebbe potuto generare la tua tempra», lasciando intendere quanto per questa coppia, composta da attori più che sessantenni, la genitorialità sia un’opportunità della propria vita ormai persa a monte, prima dei misfatti. Questo rimaneggiamento, per quanto piccolo, potrebbe essere demonizzato da critici integralisti, ma rappresenta per Coen l’occasione di rendere ancora più aderenti alla sua visione le parole di Shakespeare, parole sempre audaci dal linguaggio che, attraversando i secoli, rimangono tutt’oggi solenni, densissime di significato e di cui, tanto per chi ascolta quanto per chi le recita, ne va gustato e compreso il suono, la musicalità, il ritmo spesso incalzante e a volte più trattenuto, le pause e i silenzi – cariche di senso tanto quanto il resto. Parole che son fatte per essere sentite, viste, interpretate con sapienza e rispetto; e ben vengano gli adattamenti che riescano a tener testa a questa sfida mai semplice, ma che sempre rimarrà aperta.

_di_joel_coen.jpg)

Commenta